Этот эмоциональный отзыв Владимира Маяковского навсегда определил дальнейший путь в литературу Евгения Долматовского, который после «встряски» навсегда простился с туманной поэзией. «Впрочем, – писал он в автобиографии, – на неё уже не стало хватать времени. Я учился в педагогическом техникуме, сотрудничал как «деткор» в журналах «Дружные ребята», «Вожатый», «Пионер», с пятнадцати лет начал самостоятельно ездить в командировки как пионерский работник и корреспондент. Видел первый коллективный сев под Воронежем, а вторую колхозную весну, лето и осень провёл в Западной Сибири, работал в районной газете в селе Рубцовка». (Теперь это большой город Рубцовск.)

Время, как видим, настойчиво определяло судьбы служителей литературы. Всё, что происходило на твоих глазах, тут же искало выхода в свет. А это, как очевидно ныне, не всегда было обеспечено найденным единственным словом. Нередко оно представляло происходящее приблизительно, а то и просто поверхностно. Стремительность порой подменялась спешкой, суетой, которая, как говорил классик, не ладила со служеньем муз. Но это не мешало поэтам, вступавшим в литературу в 30-е годы, отдаваться порывам происходящего и стремлению стать летописцами эпохи.

Среди молодых были К. Симонов и М. Матусовский, Я. Смеляков и С. Васильев. Их отличало не просто активное вторжение в жизнь, а стремление непосредственно участвовать в трудовых буднях. В частности, среди рабочих – строителей метро «Охотный ряд» был Евгений Долматовский. Пожалуй, он из поэтов тех лет откровеннее всего выявлял в стихах такие черты своего характера, как одержимость и страсть, подлинный комсомольский энтузиазм. Это о себе и своих товарищах:

Я родился в войну мировую,

Зналось детство с Гражданской войною,

Я прошёл полосу мировую,

И макуха знакома со мною,

И разруха

Знакома со мною.

Старый мир напоследок калечил,

Но убить нас не смог он.

Одному поколенью на плечи –

Не слишком ли много?

Продолжением биографии поколения Евгения Долматовского стала Великая Отечественная война. К ней он был морально и физически готов, пройдя школу воинской службы на Дальнем Востоке как боец, а затем служил военным корреспондентом в походе 1939 года в Западную Украину и в Финской кампании 1940 года.

На войне ему пришлось испытать всё, что выпало на долю человека, попавшего на фронт. Был контужен, ранен. Оказался в плену. По счастливой случайности удалось бежать из лагеря. А потом снова фронт, бои в Сталинграде, наконец, присутствие на подписании акта капитуляции в Берлине.

Военная газета требовала от поэта не только стихи, но и репортажи, очерки, фельетоны. Причём срочно.

Прости, я обещал тебе

Не про войну вести рассказ.

Но мы в огне, но мы в борьбе,

И места нет другой судьбе,

И песен нет других у нас.

Послевоенные стихи полны той же энергетикой участия в жизни. Суть происходящего врывалась не только в лирику, но и в эпические произведения Е. Долматовского. В частности, в роман в стихах «Добровольцы», написанный по воспоминаниям его метростроевской юности, которая совпадала по духу созидания с 50-ми годами. Он искренне полагал: только продолжая дело отцов, молодость может реализовать себя, выполнить своё предназначение на земле.

И вместе с тем он не только был привержен призывной, лозунговой интонации. Звучала в его стихах и лирическая проникновенность, которая, думается, и обеспечила успех многих его песен, написанных им вместе с Д. Шостаковичем, Н. Богословским, Б. Мокроусовым. Среди них всем известные «Любимый город», «Эх, как бы дожить бы», «Моя любимая», «Сормовская лирическая» и другие.

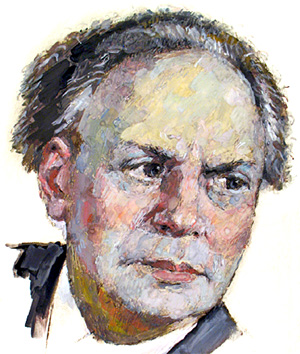

Свою отзывчивость на запросы времени, свою одержимость он не растерял с годами. Именно такими качествами он выделялся среди руководителей творческими семинарами в Литературном институте им. А.М. Горького, выпускником которого в 1937 году был он сам. В его семинаре учились такие известные поэты, как Е. Винокуров, В. Соколов, В. Субботин. Судьба подарила мне возможность познакомиться с Евгением Ароновичем. При каждой встрече, глядя на него, я отмечал его энергичность, отмечал его подтянутость и при этом почему-то вспоминал его признание: «Разве я сумел бы стать поэтом, если б не был рядовым бойцом?..»

Если бы мне предложили из созданного поэтом выбрать строки для эпиграфа к его творческому наследию, я непременно назвал бы эти: «…Как парус ветром должен стих любой наполниться присягой и призывом». Именно присягой Родине и призывом к действию были выполнены лучшие его создания.

Борис ЛЕОНОВ