В начале наступившего года хочется традиционно подвести итоги и выделить наиболее интересные книжные новинки в области поэзии, прозы, а также критики и литературоведения.

2021 год, как и предыдущий и, видимо, последующий, войдёт в историю русской и мировой литературы как пандемический. Все произведения литературы эпохи пандемии можно условно разделить на две группы: посвящённые собственно этой теме или же просто созданные в данный временной период. От первой разновидности, учитывая текущую ситуацию, все уже изрядно устали – поэтому поговорим о второй, попутно осознавая, что сама неотвратимая реальность становится в данном случае неизбежным фоном, прямо или подспудно влияющим на сознание автора. Как говорится, «есть мысли, витающие в воздухе».

Переизбыток социальных ограничений и перманентное ощущение опасности в ещё большей степени пробудили интерес к так называемым вечным темам – культурным константам. В поле зрения читателя – авторы, рассуждающие о свободе и зависимости, жизни и смерти, вечном и временном.

О поэзии

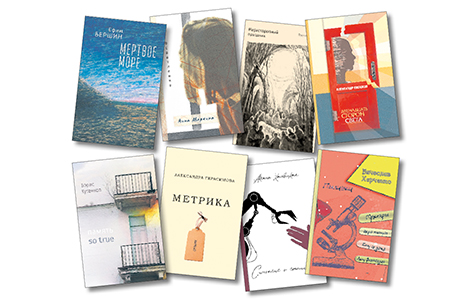

Наиболее интересными, аккумулирующими востребованные и сейчас, и всегда, жизненно важные вопросы показались новые книги Ефима Бершина, Анны Маркиной, Ростислава Ярцева, Бориса Кутенкова и Александры Герасимовой.

Книга Ефима Бершина «Мёртвое море» (Санкт-Петербург, Алетейя, 2021) может быть названа одной из антикварных редкостей, которую на фоне подавляющего косноязычия и эгоцентризма непременно оценит подлинный ценитель изящного и прекрасного. При наличии масштабности замысла поражает поэтическая речь, несколько старомодная, но при этом точная, с отшлифовкой каждого слова:

Меня прислали сказать вам, что он не придёт,

Но мне самому не сказали, что он не придёт.

«Он не придёт», – хожу я и всем говорю,

не замечая, что дело движется к октябрю…

Лирический герой Бершина пытается соединить, сопоставить трагедию современного общества, в котором произошла кардинальная подмена ценностей, с многовековой историей. Но в то же время это история и глубоко личная, автобиографическая.

Поэтический сборник Анны Маркиной «Осветление» (М., Формаслов, 2021) относительно небольшой по объёму, но является промежуточным итогом пяти творческих лет. Книга отличается камерностью звучания наряду с информативной плотностью. Все стихи сборника, включающего пять разделов – «Трещины», «Вместо солнца», «По жёрдочке», «От и до», «Музыка» – объединены общей идеей: всё в жизни имеет изнаночную сторону, важно лишь не поддаваться унынию и идти по пути «диалектического прозревания света сквозь тьму».

Главный герой Маркиной – ребёнок, маленький «жёрдочка-человечек», задающий миру большие вопросы. Его трагедия в том, что стена, отгородившая его от неба, растёт с каждым днём, лишая права на счастье и свободу. Но сопротивляться необходимо – и тогда свет всё же восторжествует над тьмой:

Всё вычистить – от сердца до каёмки,

до каждого слепого рычажка,

чтоб заново запели шестерёнки

мелодию высокого прыжка

Дебютная книга молодого поэта Ростислава Ярцева (М., ЛитГОСТ, 2021) называется «Нерасторопный праздник» – и это название очень точное. Относительно небольшой по объёму поэтический сборник, успевший привлечь внимание видных критиков и толстых журналов, даёт разностороннее представление об авторе. Свежесть и самобытность звучания его голоса очевидны, но при этом очевидны и корни, истоки, от которых щедро питается его талант.

В особенности слышен голос Мандельштама, вслед за которым Ярцев устремляется в душном вагоне на свою станцию Дальстроя. И в процессе этой езды становится ясно, что автор способен уехать дальше – в свою особую звуковую вселенную, в своё царство «безгранично проходимых смыслов», где его давно уже ждёт не современник – безвременник.

А ещё юный поэт совершенно бесстрашен – он не боится неминуемого падения в конце, потому что это падение в не знающую запретов и границ музыку:

перескачу столько лет

да не замечу совсем

верно картридер поэт

перехитрил насовсем –

песен и лет световых

невосполнимый баланс

нынче же нянчи живых

и несговорчивых – нас

А буквально на днях издательство «Формаслов» порадовало литературную общественность ещё двумя поэтическими новинками: это книга Бориса Кутенкова «Память so true» и поэтический сборник Александры Герасимовой «Метрика».

Трагедия творца, обречённого на косноязычие в мире «смертных смыслов», необходимость обживания «персонального ада», поиск истины, обнаруживаемой в «зияющей ране речи», – те сквозные образы и мотивы книги, которые «перекочевали» сюда из предыдущего сборника «Решето тишина решено».

Но при этом фокус зрения постепенно смещается в сторону темы смерти. «Сделать смерть предметом своей рефлексии – ныне звучит как подвиг. Борис Кутенков посвящает смерти целую поэтическую книгу…» – говорит в послесловии к изданию Алексей Мошков.

В книге становится больше конкретики – в том смысле, что в поэтике автора начинает всё более отчётливо звучать голос времени, и сиюминутные образы-маркеры сегодняшнего дня рождают новую реальность, за которой бесконечный акт творения и «пробуждение к человеку»:

крадётся с тишиной, не с бритвою в руке,

в нестрашный вторчермет, сквозь медленную мекку;

поспи, ещё поспи от смерти вдалеке,

от человека спи, проснёмся к человеку

В дебютной книге Александры Герасимовой «Метрика» присутствует не только и не столько сам автор, сколько то живое, «эфирное вещество поэзии», которое не оставляет читателю ни малейшего шанса усомниться в подлинности происходящего.

Это тоже эстетика «вертикального» диалога с Богом, непрерывного вопрошания о сути мироздания и подлинного назначения каждого на земле. И здесь на помощь вновь приходят ставшие неотъемлемым культурным атрибутом современности Мандельштам, Пастернак и другие неоспоримые классики прошлого и нынешнего веков:

* * *

мы так начинались

от белой печи

в которой белугой

блажат кирпичи

я – мышью

он – брёвенным срубом

и в нас не бывало

ни горя ни сна

дурного а только –

резная сосна

и предощущение чуда

О прозе

Что касается прозы «последнего года выпуска», то она тоже порадовала. Мы, безусловно, живём в эпоху малых прозаических жанров: в моде короткие бытовые зарисовки из жизни простого человека, нередко попадающего в непростые и даже исключительные ситуации. Как «бесшовно» соединить бытовое и сакральное, вечное и повседневное, частное и общечеловеческое, хорошо знают такие авторы, как Дмитрий Воронин, Аксана Халвицкая, Александр Евсюков и Вячеслав Харченко.

Сборник рассказов Дмитрия Воронина, выпущенный в 2021 году в издательстве «Стеклограф», носит экзотическое название «Венецианские трагедии», но это только внешний лоск, за которым скрывается подлинная, хотя и не всегда привлекательная, правда о нашей жизни. В книге объединены юмористические, исторические и даже мистические рассказы, но при всём её жанрово-тематическом многообразии есть главенствующая тема – несовершенство мира и человека в нём.

Воронин со скрупулёзностью терапевта-мануальщика исследует природу зла, и в рассказах оно принимает самые разные формы: оно может быть выпуклым, гротесковым, предстающим в комическом ореоле. Но при этом злом быть не перестаёт. Однако писатель, кажется, знает, как с ним бороться: надо не бояться оказаться лицом к лицу со злом. Как известно, знание о болезни – это первый шаг к выздоровлению. Даже если иногда герои его рассказов с ним не согласны:

«Тут мы бессильны – слишком злобный полтергейст, практически дьявольский, очень ужасная аура. И самое главное: присутствие его ощущается везде, особенно в коридорах. Единственный совет: пригласите батюшку. Пусть он окропит святой водой помещения и молитвами изгонит бесов из администрации».

Аксана Халвицкая, автор книги «Синопсис о сапиенсах», вышедшей в издательстве «Формаслов» в 2021 году, фактически изобрела новый жанр – по сути, это трактат, развёрнутая авторская мысль о человеке и человеческой жизни, композиционно поделённая на главы в виде коротких рассказов, верлибров и прозопоэтических миниатюр.

Главная тема книги – человек в контексте игры, игровая концепция мира и вселенной. Сюжет, которого вроде бы и нет, тем не менее всецело захватывает. Это антология или даже красочный калейдоскоп игры – всех калибров, мастей, вариаций и смысловых интерпретаций. Сам автор вместе с читателем незаметно вовлекаются в эту «авантюру», становясь фигурами игрового поля:

«– Всамделишный игрок – зверь диковатый, редкостный. Что там чужих – близких к себе не подпускает. Понимает собака, кто её хочет съесть, понимает и тех, кто пришёл любоваться процессом съедения…»

В книге Александра Евсюкова «12 сторон света», тоже вышедшей в издательстве «Формаслов», объединены разные эпохи, разные истории и разные судьбы, внешне никак не связанные и тем не менее образующие единое полотно человеческой жизни, порой причудливой и непредсказуемой.

Герои могут вызвать улыбку или сочувствие, радость или негодование, но важно то, что в судьбе простого, «маленького» человека может внезапно, каким-то мистическим образом обнаружиться то, что сделает его участником вселенского хода событий. Так, мальчик Лёня, герой рассказа-диптиха «Приступ», незаметно для самого себя проходит обряд инициации, столкнувшись с новой, страшной и не вполне постижимой стороной жизни в виде сердечного приступа, случившегося у его деда: «Он понял, что не так её расслышал. Но всё это говорила не она сама, а огромный страх внутри... Он уверился – конца света не будет. За окнами дома над всем городом и посёлком, над больницей и роддомом волшебными крупными хлопьями летел снег».

Вячеслав Харченко, ещё одно открытие журнала «Формаслов», является мастером короткого или даже суперкороткого рассказа. Нет ничего сложнее, чем выразиться предельно лаконично и при этом оставить след в душе читателя.

Но Вячеславу удаётся это сделать. Его сборник рассказов «Пылинки» посвящён всему на свете: одноногому инвалиду, играющему на баяне «Рио-Риту», икре минтая, терпящему убытки кафе, жаркому лету или даже просто ерунде.

Просто в жизни нет ничего ненужного или случайного – всё, вплоть до пылинки или травинки, имеет свой особый смысл или предназначение. Хотя бы потому, что больше это никогда не повторится. Поэтому нужно уметь радоваться каждому дню и жить, замечая детали, даже самые незначительные и непривлекательные на первый взгляд. В этом залог человеческого счастья: «…и я … только в зрелом возрасте… узнал, что самые красивые бабочки появляются из мелких и незаметных гусениц, лишённых яркой окраски и необычного вида».

О литературоведении и переводе

В области литературоведения и критики хотелось бы особенно выделить две фундаментальные работы, безусловно, имеющие не только научную, но и практическую ценность, – это сборник статей и эссе Марины Кудимовой «Полупроза» и оригинальный перевод с примечаниями «Слова о полку Игореве» Веры Зубаревой.

Название электронной книги Марины Кудимовой – «Полупроза» идеально характеризует её стилевое и жанровое своеобразие: сложнейшие литературоведческие вопросы преподносятся в доступной для читателя форме, сочетаясь с элементами художественно-беллетристического и даже автобиографического повествования.

В книге много разделов, охватывающих широкий спектр тем, связанных с прошлым и настоящим русской и европейской культуры. Вдумчивому и грамотному читателю будет небезынтересно узнать, почему писателю Ершову до сих пор отказывают в авторстве знаменитой сказки про Конька-Горбунка, в чём феномен Высоцкого и какую мысль хотел донести до своего читателя Ефим Бершин в книге «Мёртвое море»:

«На самом деле «Мёртвое море» – книга побега от смерти. А зачем ещё писать сегодня стихи, которые никто не читает? Да ещё так надсаживаться, каждую строку выкрикивая как последнюю. Но побег ведь не всегда заканчивается прибавкой к сроку неволи. Иногда он приводит к свободе…»

Перевод Верой Зубаревой ныне сложно воспринимаемого памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» чрезвычайно ценен хотя бы потому, что решает важную методическую задачу: опираясь на первоисточник, создать при этом свою оригинальную и более понятную современнику версию прочтения текста, предложить свою трактовку авторского замысла, образов и сюжетных линий.

Об этом очень хорошо пишет во вступительной статье профессор РГГУ Александр Марков, отмечая следующие элементы новаторства перевода:

«– впервые в изучении «Слова…» были разделены автор и повествователь. При этом повествователь является антагонистом вещего Бояна, названного Зубаревой придворным певцом, зависящим от старых канонов;

– впервые поступок князя Игоря оправдывается, поскольку военный поход им предпринят «ради чести, которая только и может искупить скверну войны»;

– в художественном переводе Зубаревой христианский смысл помогает осмыслить сюжет, и с этой целью тщательно подбираются слова и выражения.

Перевод особенно ценен тем, что, будучи поэтическим, он всё же сохраняет близость к тексту оригинала. Автор, «не современничая и не старинничая», избегает стилизации и даёт свою трактовку текста в духе подлинника. Как говорится, «новыми словами, а не по замыслу Бояна»:

Не настало ли время, братья,

В духе старых былин поведать

Эту повесть,

Страстей исполненную,

О полку Игоревом,

Игоря Святославовича?

Да будет же песнь начата

Как правдивая наша история,

А не вымысел изощрённый Бояна!»

Итак, достойное завершение весьма непростого года может свидетельствовать только об одном – литература и культура активно развиваются вопреки всем негативным факторам. А может быть, даже и благодаря им.

Елена Севрюгина,

кандидат филологических наук, г. Тула