В первые постсоветские годы его сдали в литературный утиль. Почему? Аргументы были привычными по тем временам – потому что советский писатель (ударение – на слове «советский»), верой и правдой служил большевикам, послушно славил то, что следовало славить, громил то, что надлежало громить, репрессии его миновали, получал ордена и Сталинские премии, жил благополучно (и это ещё мягко сказано), написал первый советский лубок под названием «Железный поток», в котором можно обнаружить основы пресловутого «социалистического реализма», и пр. и пр. Всё очень знакомо. Но в этих ребяческих обвинениях были по крайней мере две большие неправды.

Во-первых, «Железный поток» советским лубком дерзнёт назвать только очень далёкий от литературы человек. Я помню, как поразил меня в отроческие годы (вторая половина 1970-х) этот текст – своей абсолютной непохожестью на то, что преподносилось нам в качестве художественного канона. Не говорю уж о тогдашней «секретарской» литературе, невыносимо скучной и лживой, но ведь и от очень неплохих произведений о Гражданской войне, написанных современниками Серафимовича, «Железный поток» разительно отличался. От фурмановского «Чапаева», от фадеевского «Разгрома». Там была предсказуемость художественной фразы, а тут – гул живой жизни с её нелогичностью, катастрофичностью, жестокостью. Серафимович не хуже того же Зощенко знал, что о новой, «переворотившейся» России нельзя писать языком Тургенева и Льва Толстого. Идеологический посыл «Железного потока» ясен – это книга о том, как анархическая народная масса, вырвавшаяся за пределы каких угодно социальных запретов, в невыносимых условиях 500-километрового военного похода правильно самоорганизуется, обретает сознание. Но в этом посыле не было лжи – в 1921 году, когда Серафимович начал работать над «Железным потоком», длился его «медовый месяц» в отношениях с большевиками; он искренне и безоговорочно верил в то, что именно им выпала великая честь построить на расчищенном стихией месте великолепный дворец из четвёртого сна незабвенной Веры Павловны. С задачей своей писатель справился блестяще – причём именно в модернистской стилистике, какой уж тут соцреализм! Добавлю в скобках, что в те годы, когда я впервые читал «Железный поток», мы слыхом не слыхивали ни о Пильняке с Замятиным, ни об адептах «нового орнаментализма», который во многом определяет русскую прозу 1920-х годов. Всё это тогда пребывало «под спудом». Но если бы и «слыхивали», это бы мало что поменяло: Серафимович всё равно тут один из первых.

Во-вторых, Серафимович не был «советским» писателем. К большевикам он пришёл в 1918 году, в 55-летнем возрасте, а во время работы над «Железным потоком» ему уже катило к шестидесяти. Вся «советская» часть жизни писателя (около 30 лет из 86) – это история творческого угасания, дорога в молчание. Мы не будем обсуждать причины этого угасания (социальные ли, возрастные ли), лишь отметим это: в 1920–1940-е годы Серафимович писал всё меньше, всё труднее, всё как бы «ненужнее». Он, впрочем, уверял всех, что сочиняет эпопею «Борьба» («вроде «Войны и мира» советского времени» – это его собственные слова), одной из частей которой мыслился как раз «Железный поток», – и что? Да ничего. Нет такой эпопеи. И не могло быть, потому что дарование Серафимовича лишено «эпопейного» дыхания, что, в свою очередь, опровергает «громкую» версию 1990-х годов, приписывшую писателю авторство «Тихого Дона» (смешно!).

Приведу говорящие цифры. К 1918 году у Серафимовича вышло собрание сочинений в 10 томах; 1930 годом датируется 15-томное собрание сочинений; 1940-м – снова 10-томное; 1959-м – 7-томное; 1980-м – 4-томное. Посмертные собрания упоминаю не случайно – это ещё и о том, как со временем происходило насильственное «сокращение» творческого наследия писателя, по сути, сведение его к одному «Железному потоку». Дореволюционный, объективно «главный», Серафимович оказался «несоразмерен» советской эпохе, и она от него последовательно отказывалась, превращая писателя в исключительно «советского» автора. Эта хитрая идеологическая операция невероятно искажала реальную творческую судьбу, в которой важнейшим был период 1900–1910-х годов. Именно тогда, на мой взгляд, Серафимович написал лучшие свои рассказы – импрессионистические, лучащиеся, многослойные, многозвучные. «Акварельные», по определению тогдашних критиков. Ну да, не без социальной тенденциозности, а кто в этом был не грешен?

Тут требуются некоторые биографические подробности.

Александр Серафимович (настоящая фамилия – Попов) появился на свет в 1863 году на Дону в семье заслуженного казачьего офицера. Семья была вполне обеспеченной. Известно, что отец подарил будущему писателю, когда тот учился в гимназии, велосипед – невероятную роскошь по тем временам. Отца Серафимович очень любил – при публикации своего первого рассказа псевдоним он выбрал себе в его честь, лишь переставив ударение в собственном отчестве. После смерти отца семью настигла бедность, что, впрочем, не помешало Серафимовичу в 1883 году поступить в Петербургский университет, на физико-математический факультет.

Ещё в гимназии с ним случилась обыкновенная для той эпохи история: «К третьему классу закачался Бог… За ним рухнул царь, и чёрная ненависть к строю стала переполнять душу», – вспоминал писатель. Ненависть – это, быть может, некоторый пережим, но социальное раздражение и оппозиция государственной власти определяли тогда основное настроение в обществе. Россия была внутренне неблагополучной страной – её не любили вот именно в том социальном образе её жители, хотели видеть другой. Серафимович – не исключение. Как результат – университет он не окончил, угодив в архангельскую ссылку. Там и начал писать – трудно, мучительно. Но высокая болезнь писательства уже навсегда сразила его.

Литературными «дядьками» Серафимовича стали Глеб Успенский и Владимир Короленко. В первом рассказе («На льдине»), опубликованном в 1889 году, он, по собственному признанию, «рабски подражал Короленко». Я бы сказал – хотел подражать. Вышло плохо. «Мохнатые сизые тучи, словно разбитая стая испуганных птиц, низко несутся над морем. Пронзительный, резкий ветер с океана то сбивает их в тёмную сплошную массу, то, словно играя, разрывает и мечет, громоздя в причудливые очертания» – так начинается этот рассказ. Дальше было не лучше. Серафимович и впоследствии иногда грешил «красивостями», увлекался «этнографизмом» (это касается прежде всего речей героев, словно застрявших в народнической литературе, – со всеми этими «энтот», «нонче», «дюже», «бывалоча»), но, вообще говоря, очевидные недостатки преодолел, выросши к 1900-м годам в очень крупного писателя.

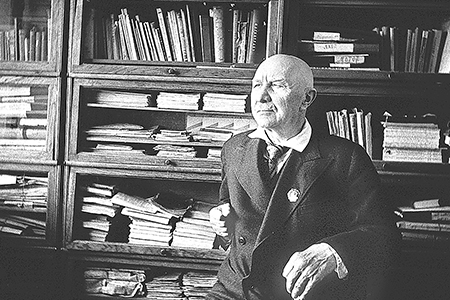

Переселился в Москву, стал членом знаменитого художественного объединения «Среда», куда его ввёл Леонид Андреев. Приятельствовал с Горьким, Буниным. Андреев прозвал Серафимовича Лысогором (Серафимович рано облысел), ухватив в этом прозвище какие-то важные особенности его натуры: крепкость, основательность, неторопливость. «Увесистость». В нём, писал позже А. Луначарский, «есть что-то как будто несколько тугое, что-то веское, даже увесистое, несколько медлительное и очень сильное», далее говоря о том, что и проза Серафимовича такая же.

Он писал прекрасные рассказы, его похваливали (Лев Толстой в том числе), но именно похваливали, от таких «похваливаний» оставалось ощущение непреодолимой второстепенности писателя. Так писал о нём А. Блок (в статье «О реалистах»), так писал о нём в энциклопедии Брокгауза и Ефрона профессор С. Венгеров («Серафимович – бытописатель трудящихся масс по преимуществу: сфера его наблюдений – в значительной степени этнографическая»). При этом пеняли на «необъективность» (Бунин, в частности), на «тенденциозное желание обличать».

Подобные оценки мучили писателя. Мне кажется, что не только «ненависть» к существующему строю, но и вот эта обида, творческий «комплекс неполноценности» бросили в 1918 году его в большевистские объятия. Результат вышел двусмысленный: с одной стороны, Серафимович сочинил свой вершинный роман, а с другой – панегиристы превратили его в автора исключительно этого текста. Первым из них был Д. Фурманов, писавший о «подлинном большом художнике» и «непревзойдённом мастерстве этой повести». Серафимович в ответ признавался, что это лучшее из всего написанного о «Железном потоке». Читать это признание без грустной улыбки невозможно. Писатель, слишком уж любовно относящийся к себе, перестаёт быть писателем.

Он одним из первых въехал в знаменитый Дом на набережной. Улицу, на которой этот дом стоит, в 1933 году, к 70-летию писателя, переименовали в улицу Серафимовича (название сохранилось). Тогда же Серафимовичем стала станица Усть-Медведицкая, где писатель провёл детские и отроческие годы. Там у него была дача. Была дача, разумеется, и в Переделкино.

Каково ему было – доживать жизнь безгласным памятником самому себе? Мы этого уже не узнаем. Но в литературный музей Серафимовича сдавать рано. Его дореволюционные рассказы и громыхающий «Железный поток» – это по-настоящему живая литература.