Статья Бориса Евсеева «Язык творит историю», опубликованная в № 51 «ЛГ» за прошлый год, вызвала немалый интерес наших читателей и стала одним из самых популярных материалов. Разговор продолжается! Ждём участия в нём филологов, писателей, учителей, всех, кому небезразлична судьба русского языка.

В Суздале в четвёртый раз собрались друзья, ученики и последователи выдающегося русского лингвиста и лексикографа, ученика С.И. Ожегова Льва Скворцова. Организаторы традиционных Скворцовских чтений на сей раз сформулировали тему так: «В мире слов. Культурное наследие и современность», посвятив её 60-летию выхода в эфир Всесоюзного радио первого выпуска одноимённой программы. Программы-рекордсменки: «В мире слов» выходила в эфир без малого 30 лет, два раза в месяц.

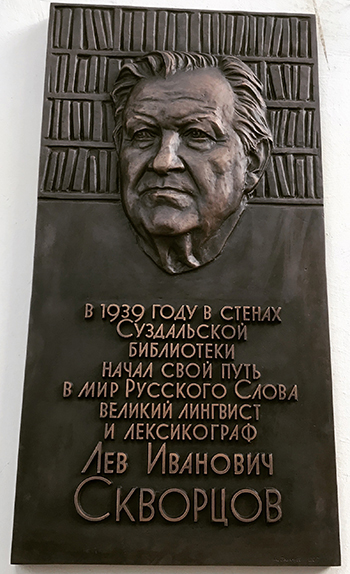

Почему Суздаль? Это родина Льва Ивановича, его пристань, его неиссякаемый источник «чистого», живого русского языка. Здесь на здании Суздальской районной библиотеки 5 лет назад была торжественно открыта мемориальная доска.

Всё будет после: и школа сперва в Гороховце, затем в Иванове и Москве (аттестат с отличием); филологический факультет МГУ (красный диплом). Основным местом работы Льва Скворцова долгие годы станет Институт русского языка на Волхонке (ныне – ИРС им. Виноградова РАН): здесь Лев Иванович заведовал сектором, а позже отделом русской речи, участвовал в создании телефонной справочной службы русского языка.

Параллельно просветительская работа по поднятию общего уровня владения родным языком, по сохранению его культуры велась на Всесоюзном радио.

Так, с 1962 года два раза в месяц в эфир стала выходить программа «В мире слов». Авторы и ведущие Зоя Люстрова, Лев Скворцов и Виктор Дерягин строили программы на письмах читателей, а писали на радио тогда много.

Почему мы так говорим? Откуда в язык пришло это слово или выражение? Как сказать правильно?

Хорошие вопросы. Для людей, которые хотят говорить на родном языке без ошибок.

Вот, например, откуда в нашем языке междометие «баю-баю» или ещё более ласкательное «баюшки-баю»? Слово возникло как оторвавшаяся от своего глагола и по-особому переосмысленная форма первого лица единственного числа настоящего времени. Исторически «баю» (с ударением на первый слог) значит буквально – «говорю», от праславянского глагола «баяти» – «говорить, рассказывать». Этот глагол до сих пор в таком значении употребляется во многих областных русских говорах (баять), в других славянских языках, например в украинском, польском, словацком, болгарском. В Словаре В.И. Даля приведены поговорки с этим словом, например: «Всяк правду знает, да не всяк правду бает»; множество производных, таких как байка – «побасенка, короткий рассказ», баюн – «разговорчивый человек» и др. В русском литературном известны слова с этим корнем: краснобай – первоначально «хорошо, красиво, красно говорящий», а позже «склонный к пустому красноречию, многословный» (вспомним у В.С. Высоцкого: «Говорил, ломая руки, краснобай и баламут/ Про бессилие науки перед тайною Бермуд»). В этом же ряду краснобайство и краснобайствовать.

Или, скажем, есть в нашем языке наречие «запанибрата». Толкуется оно как как «запросто», «по-товарищески», «как с равным себе», иногда может быть и «излишне бесцеремонно». О происхождении этого слова легко догадается человек, понимающий по-польски. В польском есть выражение za pan brat, имеющее то же значение. Но откуда такая форма? Объяснение находится в толковом словаре: там приводится устаревшее ныне слово «панибрат», т.е. «короткий знакомый, душевный приятель; ровня». Вот оно-то и произошло непосредственно из польского – из обращения panie bracie!, что значит: «дружище! приятель!». Ещё в XIX веке слово «панибрат» широко употреблялось (в переписке А.В. Кольцова и В.Г. Белинского в 1838 году читаем: мне сделали предложение, чтобы в журнале «быть вроде панибрата»). Теперь понятно, что наше наречие «запанибрата» произошло не сразу из польского za pan brat, а образовано уже из сочетания существительного «панибрат» в родительном падеже и предлога «за» (у Гоголя находим написание раздельно: за панибрата). Первоначально заимствование «панибрат» вышло из активного употребления, но целый ряд слов, произведённых от него, в нашей речи сохранился. Кроме наречия «запанибрата» можно встретить слово «панибратство» (пример: «Не допускать панибратства»).

Ещё один любопытный факт: оказывается, народным может быть не только календарь (основанный на приметах и природных наблюдениях), поверия или православие (разновидность синкретизма – дохристианские, языческие верования и обряды, согласованные всё с тем же народным календарём), дипломатия (это когда не профессионалы договориться пытаются, а представители общественных движений и организаций), но и этимология. В Словаре В.И. Даля само понятие «народная этимология» подаётся как ложное.

В нашей речи можно найти немало примеров «переосмысления» и, как следствие, корректировки словоупотребления слов, близких к знакомым словам по созвучию: был «стрежень» (фарватер) – будет «стержень» (сердцевина).

Ещё немного, и «по ходу» вместо «похоже» станет нормой… Нет, конечно же, так не случится!

К слову, изысканиями в области народной (или правильнее будет сказать – детской) этимологии часто выступают наши дети (вспомним «От двух до пяти» Корнея Чуковского). «Гудильник» вместо «будильник», «строганок» вместо «рубанок», «копатка» – это «лопатка» или «мазелин» вместо «вазелин».

Вспомним также: «Лету я на самолёте…» – «Не лету, а лечу». – «Мама! Это доктор лечит, а я – лету!» А недавно знакомая поделилась: подъезжает с дочерью к библиотеке, а у здания припарковаться негде – сплошные такси. «Какое таксичное место», – резюмировала девочка.

Но если «детские шалости» в области словообразования и словоупотребления с возрастом проходят, подобное «творчество» взрослых способно посеять непонимание между людьми, говорящими на одном языке.

Так, в частности, в лексике дипломатов и политиков вновь стало часто фигурировать слово «многополярность». Хотя любой грамотный человек понимает, что многополярности не бывает. Бывает полицентричность.

Полюсов может быть лишь два: «плюс» и «минус», север и юг. Биполярная система – стабильна; однополярная – нет, поскольку отсутствует противовес. А центров – в отличие от полюсов – может быть много. Оттого современный мир действительно полицентричен. Но не многополярен.

Противники этой теории утверждают: это устоявшийся термин, калька с английского multipolar. Но верен ли такой подход? Кальки и клише зачастую выступают «плохими советчиками»: из-за слепого заимствования из английского мы теперь не «план составляем», а «дорожную карту рисуем»; не «перезваниваем», а «возвращаем звонок»; оцениваем не навыки и умения, а «компетенции»; ходим не на «встречи», а на «митинги»; «апрувим тему с учётом апдейтов и дедлайнов». Далеко не любое пополнение языка является его обогащением: использование чужих слов может наносить ущерб собственному языку и культуре.

Возможно, настало уже время и в родном языке провести «импортозамещение»?

Как справедливо отмечали авторы «В мире слов», есть и всегда будут скептики, полагающие: как сказал – так и ладно. Всё равно ж поймут! Но правы ли они? Можно ли утверждать, что небрежную, неточную, неряшливую речь поймут правильно, без искажений? А какие «неувязки» возникают из-за неверного толкования слов?

Неправильную речь или трудно понять, или можно понять ошибочно, а неправильно поймёшь – неверно поступишь.

Следовательно, культура речи не личное дело каждого из нас, а общественная потребность и даже необходимость.

Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО