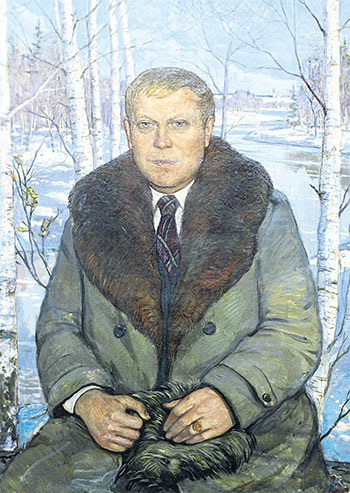

Владимир Солоухин был вызывающе русским писателем. Природа наделила его былинной внешностью – светловолосый, голубоглазый, статный, он говорил, отчётливо окая, да и в Москве жил, словно проездом в родное Алепино, хотя и заграницей не брезговал. Начав как поэт «кольцовской» школы, Солоухин прославился книгой «Владимирские просёлки», где с восхищением писал о красоте и богатстве родной земли и с болью – о её бедах и настроениях. Баловень советской власти, он почти не скрывал своей неприязни к социалистической яви, с нежной тоской рисуя обильное, уютное, благостное дореволюционное прошлое. На пальце писатель носил перстень, сработанный из царской золотой монеты с профилем последнего императора. Его журили, но с каким-то уважительным недоумением. Жанр, в котором творил писатель, мы назвали бы сегодня нон-фикшен, а по-русски – очерк. К этой форме тогда прибегали многие, не владевшие сюжетным вымыслом, но Солоухин предложил читателям сверхочерк, подняв его на уровень высокой интеллектуальной прозы. Он искал непознанное в привычном, метафизику – в бытовой детали. И находил. Он блестяще владел незамутнённым русским словом, формируя ту «золотую норму языка», которую оставляет векам настоящая литература. Он открывал русским их подлинную историю и культуру, словно снимая слои неумелой интернационалистической реставрации. «Чёрные доски» и «Письма из Русского музея» стали потрясением для моего поколения, после этих книг мы стали ощущать себя не только советскими, но и русскими людьми. Именно поэтому после 1991 года Солоухина, во многом сформировавшего «антисоветский дискурс» (взять хотя бы его потаённую «Чашу» или «Солёное озеро»), убрали в тень. Коммунистов свергали не для того, чтобы Нечерноземье стало Русью. Он ушёл из жизни двадцать лет назад, в самый разгар гидропонного постмодерна, когда, казалось, райтеры, пишущие на русском, как на эсперанто, навсегда засорили ниву отечественной словесности. Автора «Капли росы» старательно забывали, выбрасывали из школьных программ и никаких «тотальных» диктантов по произведениям этого эталонного стилиста, разумеется, не писали. Но Солоухин вернётся, он возвращается, он уже вернулся… Да и не уходил он никуда.