Инна Кабыш – о «лицейском братстве», разнице поколений и о том, почему поэту нужна публичность.

– В 2018 году вы выпустили сразу две поэтические книги: во «Времени» вышел «Марш Мендельсона», а в «Эксмо» – «Кто варит варенье в июле…». Как они были встречены читателями и критиками?

– Действительно, в 2018 году вышли сразу два моих сборника: «Марш Мендельсона», книга очередная, и «Кто варит варенье в июле» – «беззаконная комета в кругу расчисленном светил», избранное.

Что касается читателей и критиков, то, как говорится, спросите что-нибудь полегче: я не отслеживаю реакцию ни тех, ни других.

– В предисловии к сборнику «Кто варит варенье в июле…» Дмитрий Быков написал, что достаёт ваши стихи «из своей тайной аптечки по мере необходимости». А у вас есть такая «аптечка»? К строкам каких поэтов обращаетесь в трудные и светлые минуты?

– Метафора Д. Быкова «стихи – аптечка» мне очень импонирует. Ведь, как сказал Баратынский, «болящий дух врачует песнопенье». Стихи, несомненно, лечат: и пишущего, и читающего.

Я много раз читала и слышала от людей о том, как мои стихи помогли им выстоять, вытерпеть, выжить. Рецепт «варить варенье в июле», вместо того чтобы разводиться, эмигрировать, вешаться, – для многих оказался целительным.

Мне же самой всегда помогал, во-первых, Пушкин: «...что пройдёт, то будет мило». Во-вторых, Фет: «Учись у них, у дуба, у берёзы». В-третьих, Ахматова: «О своём я уже не заплачу».

– Ваш театрализованный образовательный проект в театре МОСТ пользуется успехом и вызывает интерес. Как появилась идея проекта, как он развивался и с какими трудностями вам пришлось столкнуться?

– Я по образованию учитель. Учитель-словесник. Поэтому образовательный проект театра МОСТ вызвал во мне особый энтузиазм.

Тем более что речь шла о поэтах. У МОСТа есть спектакль «Русский авангард», и вот директору театра И. Большаковой пришла в голову счастливая идея – соединить спектакль с лекцией. Согласитесь, что, когда, к примеру, ходишь по художественной выставке с экскурсоводом, получаешь более полное впечатление о представленных полотнах, чем когда блуждаешь один.

Таким «экскурсоводом» по Серебряному веку, а потом и по оттепели стала я. Спектакль, предваряемый лекцией, получился более узнаваемым. Лекция, продолженная спектаклем, заиграла новыми красками.

Кроме двух обзорных, я предложила театру лекции по отдельным поэтам: Ахматовой, Гумилёву, Цветаевой, Пастернаку, Заболоцкому.

К нам ходили учителя с целыми классами (я-то знаю, как словесникам не хватает времени на ту роскошную программу, которая есть в школе), и родители с детьми, и юноши с девушками, и пожилые люди (которые, будучи десятиклассниками другого века, Серебряный век «не проходили»).

В прошлом году мы хотели продолжить оказавшийся столь успешным проект, но театр получил ещё одно здание, и сейчас все силы бросили на его обустройство. Но меня заверили, что, как только всё утрясётся, проект «Литература 5Д» возобновится.

Я бы хотела к уже имеющимся добавить две новые лекции – «Три «Г» Серебряного века» (Е. Гуро, З. Гиппиус, Ч. Габриак) и «Лев и Мур» (о сыновьях Ахматовой и Цветаевой).

– Будучи студенткой Литинститута, я не раз слышала недоверчивое «выучить на писателя невозможно»… Что вы приобрели как поэт, посещая легендарную литературную студию Игоря Волгина? Помогают ли подобные объединения в становлении дара или истинный талант не требует огранки?

– Меня всегда удивляло утверждение, что выучить на писателя (поэта) нельзя. А почему же можно – на артиста, певца, художника?

Конечно, у того, кто учится, должен быть талант. Без этого любые штудии будут напрасны. А если талант есть, то не только можно, но и должно овладевать ремеслом, которое, по слову пушкинского героя, является «подножием любого искусства».

Лично мне с учителями повезло. Помимо упомянутой вами студии «Луч», я посещала студии Виктора Коркия при журнале «Юность», была участницей кабаре «Кардиограмма» Алексея Дидурова. А ещё секретами мастерства со мной щедро делился Юрий Ряшенцев.

Подобные объединения дают очень много. Во-первых, ощущение, что ты не одинок в своей талантливости – начинающим так важно иметь соратников.Во-вторых, там учат ремеслу. В-третьих, развивают вкус и слух. В-четвёртых, дают друзей по, как сказал бы Гумилёв, «цеху».

Я много лет дружу с Д. Быковым, Е. Исаевой, В. Иноземцевой – это моё «лицейское братство».

– Вы работали в школе и знаете не понаслышке, что учеников далеко не всегда увлекает литература. В чём разница между восприятием текстов классиков сегодняшними старшеклассниками и людьми вашего поколения?

– Я проработала в школе двадцать пять лет. Как сказал грибоедовский герой, «дистанция огромного размера».

Разница между нами и нынешними школьниками в том, что для нас золотой век русской литературы был «прошлым», а для них он стал «позапрошлым», а «прошлым» – наш двадцатый век. Никто из людей моего поколения не сделал бы такой оговорки, какую сделал нынешний пятиклассник:

Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий

фашисты двинулись, как тучи.

И всё на нас идут!

– В последние годы писатели всё чаще экспериментируют с формой, и порой возникает ощущение, что литературные традиции безвозвратно забыты. Так ли это, как вы считаете? Необходимо ли придерживаться проверенных временем правил или следует искать новые пути и неожиданные форматы?

– Что касается экспериментов с формой. Есть золотое правило в литературе (и шире – в искусстве): традиция и новаторство должны соседствовать. Без первой не будет корней, без второго – побегов. Лично я ищу новую форму, если содержание, которое пришло, не помещается в форму старую.

Так, например, я писала свои «стихопрозы»: то, что хотелось сказать, разламывало традиционный стих.

А просто так экспериментировать с формой, на мой взгляд, бесперспективно.

– У вас немало строк о родине, и в них хватает жестокости и боли… Из каких составляющих складывается для вас образ современной России?

– Вместо ответа на ваш вопрос расскажу байку. Во времена моей юности был в школьной программе такой предмет – НВП (начальная военная подготовка). Вёл его у нас, как сейчас помню, Иван Андрианович Сашкин.

К НВП я относилась, мягко говоря, без фанатизма. И вот в конце года идёт педсовет (я узнала о нём от симпатизировавшего мне учителя физики), оглашаются отметки десятиклассников. И завуч спрашивает Сашкина: «Иван Андрианович, у вашей ученицы Кабыш по контрольной – три, по сборке автомата – три, по медпомощи – три, а в итоге – пять. Как это понимать? За что – пять? Иван Андрианович, как доложил мне физик, напрягся – и выдал: «За патриотизм».

Так что вы правы, «любовь» складывается из «жестокости» и «боли». Это тот случай, когда 3 + 3 + 3 = 5.

– «…Я и теперь боюсь толпы» – так завершается одно из ваших стихотворений. Нужна ли современному поэту публичность? Удаётся ли находить баланс между открытостью для читателя и потребностью в одиночестве?

– Поэт и толпа. Их отношения находятся между двумя полюсами: «Ты, царь, живи один» (Пушкин) и «Привлечь к себе любовь пространства» (Пастернак). Публичность поэту, безусловно, нужна. Печататься, читать на публику для поэта – как выставлять свои картины для художника или выходить на сцену для артиста. Ахматова говорила: «Ненавижу одиночество, люблю уединение».

По сути, это формула существования поэта.

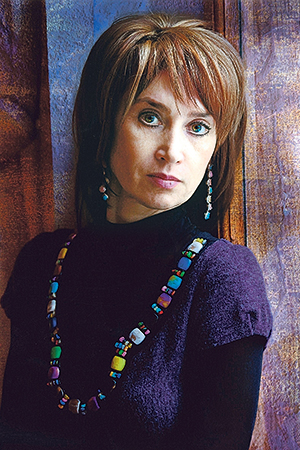

«ЛГ»-досье

Инна Александровна Кабыш – поэт, публицист, словесник. Родилась в Москве. Окончила факультет русского языка и литературы Московского заочного педагогического института. Работала старшей пионервожатой, учителем в школе, руководителем литературно-музыкального коллектива при Дворце культуры «Энергетик». Первая публикация – в альманахе «Поэзия» (1985). Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и других.

Автор книг «Личные трудности», «Детский мир», «Место встречи», «Детство. Отрочество. Детство», «Переходный возраст», «Невеста без места», «Мама мыла раму», «Марш Мендельсона», «Кто варит варенье в июле...».

Член СП СССР. В 1996 г. за книгу «Личные трудности» была удостоена Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера (Гамбург). Лауреат премий Дельвига, «Московский счёт», Ахматовской премии.