Время было своеобразное. С одной стороны, унизительно скудное. Полки магазинов были пусты, электрички, ползущие в Москву из Ярославля и Рязани, именовались «колбасными», нужные лекарства можно было добыть разве что в кремлёвской аптеке, любители «красивой жизни» по пять часов стояли в ГУМе за кроссовками, а доктор наук, съездивший на конференцию в Варшаву, считал, что повидал мир. С другой стороны, два билета на Таганку открывали двери в подсобку любого универмага, а однотомник Ахматовой во всей огромной стране был более конвертируемой валютой, чем нынче доллар.

Для писателей, достойных этого названия, время было далеко не худшее – хотя ясно это стало лишь годы спустя. Да, печататься было тяжело, да, жилось бедно. Но зато встречи с читателями собирали полные залы, а то и дворцы спорта. На такой встрече, если не ошибаюсь, с московскими учителями, мы оказались рядом за столиком на сцене. Васильев что-то спросил. Я ответил, назвав его Борисом Львовичем, – он был старше меня на восемь лет, а главное, как тогда говорили, на целую войну. Он отмахнулся:

– Какой я тебе Львович? Ты писатель, и я писатель. Ты – Лёня, я – Боря.

С тех пор так и пошло: я Лёня, он Боря.

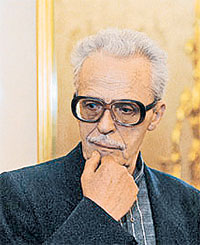

Дружить с Васильевым было легко: ни слава, быстро ставшая мировой, ни Государственная премия, полученная им не за прозу, а за сценарий, ни депутатство во впервые избранном Верховном Совете никак на нём не отразились. С поразительной естественностью он оставался самим собой. Этому помогала постоянная погружённость в работу. Он написал не просто много – фантастически много. Романы, повести, сценарии, пьесы следовали друг за другом, практически без перерыва. И всё это была по-настоящему качественная литература!

В так называемом литературном процессе Васильев не участвовал. Он не стоял в очередях за орденами и премиями, за квартирами и дачами. Всё, что имел, было честно куплено на честные гонорары. Он почти не следил за журнально-издательской текучкой, которая вольно или невольно отвлекла бы от главного дела жизни – работы за столом. Даже о классиках почти не говорил. Лишь однажды (потому и запомнилось) Боря задал неожиданный вопрос:

– А знаешь, кто лучший писатель в мире?

Я пожал плечами.

– Диккенс, – сказал Васильев. И объяснил: – Потому что добрый.

Для него этот критерий был бесспорен.

Сам Борис происходил из офицерской семьи. Его отец служил сперва в царской армии, потом в Красной. Противоречия в этом не было никакого: отец не был политиком, и там и там служил России. Отца Борис вспоминал часто, всегда с огромным уважением. Именно так, из рук в руки, получил он и точное представление о русском военном сословии и, до последних дней, прямую спину, и офицерское понятие о чести. Васильев никогда не клялся в великой любви к отечеству, не рвал рубаху на груди, не кичился предками – но честь была у него в крови. И его книги, прямо или косвенно, всегда о людях чести.

Все десятилетия после Великой Победы в нашей печати шла жестокая полемика – чья это победа? Официальная критика делила военную прозу на лейтенантскую и генеральскую, на окопную и штабную. Васильев в полемику не вступал. Но все его военные повести до сих пор стоят на пути у тех, кто норовит украсть у простого солдата его победу. Девчонки, стоявшие насмерть и погибшие на второстепенном участке фронта, их командир с четырёхклассным образованием, не произнёсший за всю повесть ни единого громкого слова, неизвестный солдат, забытый в осаждённой крепости, сам себе и начальник, и подчинённый, – миллионы таких, как они, выиграли самую страшную войну в истории России. Вся проза Васильева говорит об этом.

Замечательный поэт Владимир Корнилов написал однажды о жене Достоевского:

Больше российской словесности

так никогда не везло.

Володя ошибся – он не был знаком с Зорей Васильевой…

Среди писательских семей эта была долгожительницей – Боря и Зоря прожили вместе больше шестидесяти лет. И как прожили! И через что прошли! Васильев не раз вспоминал, как они познакомились в артиллерийской академии, как Зоре, круглой отличнице, поручили на комсомольском собрании готовить к сессии отстающего сокурсника, как они ехали в загс на подножке трамвая. У них в жизни были всякие времена, и безденежье, увы, не обошло. Чтобы Боря мог спокойно писать, Зоря продолжала работать, редактором на телевидении. Работа была ей привычна, а вот дорога… Они ведь жили в Солнечногорске. Вначале автобус до станции, потом электричка до Москвы, метро, снова автобус… А вечером всё то же в обратном порядке. Как она это выдержала? Выдержала…

Вскоре после войны пресловутая «борьба с космополитизмом» ломала судьбы и разваливала семьи. Боря был русским, Зоря, увы, нет. От Васильева, а он был тогда членом партии, требовали, чтобы он развёлся с подозрительной женой, пригрозили исключением из партии и, как следствие, крахом всех жизненных планов. Васильев отказался и тем спас не только потомственную офицерскую честь, но и душу для будущей литературной деятельности.

В одной из своих записей Боря признался, что больше всего хотел бы умереть раньше Зореньки. Увы, не сбылось. Зоря в последние годы часто болела, но то ли не принимала свои хворости всерьёз, то ли старалась не огорчать мужа и, по крайней деликатности, беспокоить друзей. Поэтому смерть её показалась неожиданной. По родным и друзьям она ударила, а Борю – убила. На поминках мы сидели рядом, и сразу почувствовалось, что вместе с Зорей ушла и Борина жизнь. Практически он умер в тот же день, что и она, просто его умирание растянулось на два месяца. На большее сердца не хватило.

Сейчас в качестве эталона идеального супружества стараются внедрить старую легенду о Петре и Февронии. Может, стоит за этой историей что-то реальное, может, нет. Но я бы хотел, чтобы очень долгая общая жизнь Бори и Зори Васильевых – пример любви, заботы друг о друге и высочайшей человеческой верности – осталась и в нашей памяти, и в памяти наших внуков. Ведь эта единая жизнь мужчины и женщины не придумана, не приукрашена стараниями потомков – она реально была. Десятки людей тому свидетели. Я в их числе.