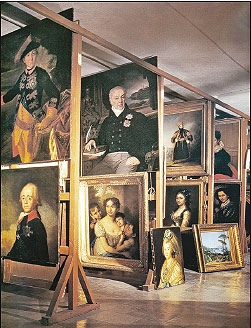

Елена Столбова (хранитель фонда живописи XVIII – первой половины XIX века) рассказывает: «Я здесь работаю ровно тридцать лет. Наш фонд – под крышей. Над нами – только чердак и небо. Фонд переехал в эти помещения сразу после возвращения из эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Залов в нашем помещении несколько. В одном могут находиться стеллажи для экспонатов среднего размера. В другом – миниатюры. Дальше – зал с валами для накручивания и хранения больших полотен. Здесь же лежат валы с полотнами, для которых просто не было своего подрамника; чаще всего это работы, снятые с иконостасов церквей ещё в 1930-е годы. Не так давно валов было существенно больше. Весь зал был ими заставлен. Тут же лежали советские работы. Сталин, Ленин. Они везде висели, потом их сняли, закатали, привезли к нам. Сейчас для других периодов выделили отдельные помещения. Мы храним только живопись XVIII – первой половины XIX века, так что Сталин нам не к месту. Теперь лежит в соседнем фонде.

Большие картины непросто разместить в зале – нужно много места; а маленькие могут просто затеряться – их хранят в ящиках, совсем они не пропадут, но одна может запасть за другую...

Мы отбираем здесь и выставляем к стенке картины для будущих экспозиций. К примеру, сейчас готовится выставка «Двое». Решено достать наиболее интересные полотна, где изображены два персонажа. Если вы пройдётесь сейчас по нашему фонду, то увидите, что к стенкам приставлены именно такие картины. Хорошая тема. Почему бы не скомпоновать выставку именно таких, парных героев? «Христосование» Фаддея Горецкого, «Купальщицы» Алексея Венецианова. Правда, «Купальщицы» – не совсем парная, картина. Если приглядеться, можно увидеть, как из-за деревьев за женщинами подглядывает мальчик.

Здесь, в залах, лежат упаковки от только что привезённых работ, вернувшихся с выставки, реставрации. Картины нужно аккуратно извлечь, проверить, затем уже разместить на законном месте.

Хранитель должен следить за всем. Полотна приходят, уходят. Нужно проверять всю документацию. Смотреть, не появилась ли новая протечка; с чердака нас порой заливает. Об этом надо сразу сообщить, иначе влага повредит экспонат. Хранители участвуют в написании текстов для выставочных каталогов. Часто приходят запросы из других музеев – о перемещении работ в довоенное, послевоенное время. Нужно изучать музейные архивы.

У нас среди картин много гастролёров. Часто переезжают по выставкам. Российским, заграничным. Потом возвращаются к нам – отдыхают перед следующей поездкой. Нас упрекают, что мы не выносим на основные экспозиции какие-то интересные работы, прячем их в фондах. Ничего мы не прячем. Работы часто выставляются, и в Петербурге тоже. Но понятно, что посетители не могут обойти все выставки...

Здесь тихо, спокойно. Можно в одиночестве, без лишних разговоров внимать картине. Изучать её, наслаждаться ею. Остаться один на один с ней; немногим людям дано такое наслаждение. Вот работа Григория Чернецова «Площадь святого Петра в Риме во время папского благословения». Если вы были в Риме, то поймёте, что такой вид с площади не открывается. Если смотреть с этой точки, то фасад полностью закроет купол. Художник рисует реальные объекты, но в сущности создаёт свой мир, свою перспективу. Никаким современным объективом не уместить всё это в одну фотографию. Та же колоннада собора Святого Петра – огромная, необъёмная. Колоннада нашего Казанского собора более человечная – её можно объять; она похожа на простёртые руки. Но в Риме это уже всемирный размах рук; никак, ничем не охватить, только кистью Чернецова.

Здесь тихо, спокойно. Можно в одиночестве, без лишних разговоров внимать картине. Изучать её, наслаждаться ею. Остаться один на один с ней; немногим людям дано такое наслаждение. Вот работа Григория Чернецова «Площадь святого Петра в Риме во время папского благословения». Если вы были в Риме, то поймёте, что такой вид с площади не открывается. Если смотреть с этой точки, то фасад полностью закроет купол. Художник рисует реальные объекты, но в сущности создаёт свой мир, свою перспективу. Никаким современным объективом не уместить всё это в одну фотографию. Та же колоннада собора Святого Петра – огромная, необъёмная. Колоннада нашего Казанского собора более человечная – её можно объять; она похожа на простёртые руки. Но в Риме это уже всемирный размах рук; никак, ничем не охватить, только кистью Чернецова.

Тут же – картина Максима Воробьёва «Исаакиевский собор и памятник Петру I». Максим Никифорович жил в Академии художеств (там были квартиры педагогов). Многие годы следил за строительством собора. В конце концов написал это полотно. Так увидеть собор практически невозможно. Если только с большого расстояния – в подзорную трубу. Стоя здесь, под Медным всадником, вы не сможете так обозреть купол и фасады.

Каждый художник видел мир по-своему. Здесь, в тишине фонда, можно с каждым из этих миров познакомиться, сблизиться. Присмотреться к работам того же Сергея Зарянко. У него был какой-то дефект зрения, в итоге картины получились с почти иллюзорным налётом. Недавно ещё у нас стоял его «Портрет художника и скульптора Фёдора Петровича Толстого, вице-президента Академии художеств». Сейчас он переехал на выставку в Инженерный замок. Фёдор Толстой изображён со старческими слезящимися глазами. И мех – действительно мягкий, тёплый... Если не видеть всю картину целиком и только издалека случайно уткнуться взором в глаза, нарисованные Зарянко, то эффект будет неожиданным, даже страшным – полное ощущение человеческого присутствия.

Мне повезло работать именно в этом фонде, потому что начиная с 1850 года живопись меняется. Появляются колодники, распутица, нищета, смерть. Тут, в эту эпоху, темы ещё более возвышенные. Погода хорошая, на деревьях – не опавшие листья. Мир, приподнятый над обыденностью. И в пейзажах, и в портретах.

Новые работы сейчас приходят редко. Но место для них есть.

В Михайловском дворце устроен целый зал работ Сильвестра Щедрина. Мы рады, что некоторые из его полотен всё-таки остались в помещении нашего фонда. Они, конечно, выезжают на выставки, но всё же у нас есть возможность ими любоваться. Есть, конечно, и работы других, менее известных художников, которые ещё никуда не выезжали. Всегда здесь – с нами.

Хорошо у нас в фонде. Много известных полотен. Не меньше чем на иной экспозиции. Тут и «Портрет императора Павла I» Степана Щукина – причём оба варианта: со шляпой в руке и со шляпой на голове. Тут и «Зевс и Фетида» Антона Лосенко. Тут и «Портрет неизвестной молодой женщины у фортепьяно» Карла Рейхеля.

И конечно, в отдельном коридоре у нас стоят «Смолянки» Дмитрия Левицкого. Сейчас, к сожалению, они остались без света. У нас была реорганизация; рубильник передали другому отделу, а новый так и не установили. Поэтому «Смолянки» стоят в полумраке; так наблюдение за ними становится ещё более таинственным, чарующим. Нужно ходить с фонарём, высвечивая по очереди лица Левшиной, Алымовой, Борщовой... Они, принесённые сюда сразу после выставки, пока что стоят на полу – прислонённые к стенке.

Вот на портрете Молчановой видна антлия – вакуумный насос. Прибор для создания вакуума. «Смолянок» выставляли (19 августа – 25 октября 2010 года) сразу после реставрации. Для оформления выставки мне пришлось идти в Кунсткамеру – там искать такую же антлию. Тогда я узнала, что на картине Левицкого не показано самое главное. Как девушка могла узнать, что тут – под склянкой – образовался вакуум? Очень просто. Перед включением насоса туда помещали мышку или птичку. Заметив, что попугай умер, юная дама могла заключить – образовался вакуум. Этой детали здесь не хватает для полного правдоподобия. Трупика. Аналогичная картина хранится в Национальной галерее Великобритании – работа Джозефа Райта. Так и называется: «Опыт над птицей в вакуумном насосе». Там всё показано натурально. Белый попугай мёртв. Клюв приоткрыт. У каждого – своя реакция. Философ думает, девочка плачет. Наш Дмитрий Григорьевич решил таким трагизмом не заниматься. В конце концов его интересовала только Екатерина Ивановна.

Для Алымовой из музыкального музея мы принесли арфу... Приятно стоять здесь с фонарём. Взгляните на этот наряд Хованской! Упоительное сочетание розового и болотного. Хочется плакать. У Нелидовой – сочетание такое же, но в других пропорциях. Екатерину Ивановну как-то (ещё задолго до капитальной реставрации) повредили где-то в Германии. Аккуратно разрезали сбоку. Платили потом. Немцы... Что с них взять? Реваншисты. Кому помешала Нелидова? Юная барышня, наперсница Павла I.

Здесь можно сосредоточиться на оттенках. В мире всё время что-то происходит, а здесь всегда тихо. Всё неизменно. Вот только недавно тут сделали шумную систему вентиляции... Прежде было совсем тихо (лишь в полдень слышно, как с Петропавловской крепости стреляет пушка).

Я люблю картины. Поэтому работаю здесь. Люблю их больше всякой теории. В музее – радость для всех наших чувств. Наслаждаешься взором. Чувствуешь, как всё пахнет музеем. Трогаешь мрамор – чувствуешь его холод; трогаешь гравюру – чувствуешь её гладкость или рыхлость. Картины... они для меня – лучшее из наслаждений. Их можно рассматривать бесконечно. Я с детства вглядывалась в музейные полотна, изучала нарисованных людей, думала об их жизни. Вот люди поворачивают за угол. Куда они попадут? Что там с ними случится? Меня всегда интересовал мир, живущий за рамкой изображённого. Что там дальше – за городом, за пейзажем? Особенно нравились картины, на которых изображено множество людей. Каждый что-то делает, чем-то занят. Тогда, в детстве, я верила, что вырасту и обязательно всё это узнаю. Так вот и пришла в музей.

Опять же я счастлива работать именно в этом фонде. Быть может, это неправильно; но мне почему-то кажется, что в годы, запечатлённые здесь, на картинах, жизнь была лучше. Более счастливая... Смотрю на виды старого Петербурга. Что-то осталось прежним, что-то изменилось кардинально.

Но я смотрю не только на Петербург. У нас много зарисовок со всей страны. Помню, в 1980-е мне было смешно увидеть тут картину Никанора Чернецова «Крепость Гагры в Абхазии». Я тогда смеялась: как же это, курорт Гагры и – крепость. А потом история развернулась так, что Гагры вновь стали крепостью. Там началась война. Круговорот. Теперь ещё вспомнилось, что туда, в Абхазию, был сослан Иоанн Златоуст... Обо всём этом здесь, в фонде, можно долго размышлять.

Если случаются большие неприятности, нужно убежать в глубину фондов. Тут редко ходят. Тихо. Можно на кого-то смотреть. Весной мужчины бросают с картин какие-то особенные взгляды. Никто их не видит. Они, бедные, тут томятся. Общение с ними получается интимным. На экспозиции чувства, конечно, иные. Это как у Толстого в «Войне и мире» – на Элен был уже «лак от всех тысяч взглядов, скользивших по её телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили». Здесь та же история. Вещи, которые находятся в фонде (пусть они порой выезжают на выставки), сохраняют какую-то нетронутость. Они мало кому доступны. Другим людям нужно ходить к постоянно открытым картинам. Так, в одном из отзывов посетительница как-то написала, что в трудные минуты ходит к «Гадалке со свечой» Ореста Кипренского. «Она всегда даёт мне совет, как поступить. Теперь я пришла – её нет. Передайте руководству Русского музея моё глубокое возмущение. Я не знаю, как мне дальше жить». Вот такие истории...

Я здесь знаю почти все картины. Разве что спрятанные по шкафам могут оказаться для меня новыми. За эти годы я со всеми перезнакомилась. Это – 4050 работ. Из них 1000 – миниатюры».

Евгений РУДАШЕВСКИЙ