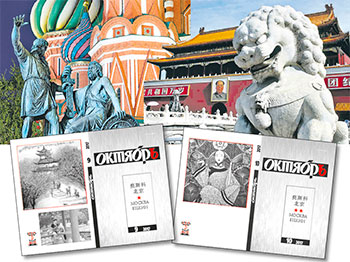

Российско-китайский проект журнала «Октябрь» – это шаг двух литератур навстречу друг другу

«Октябрь» – журнал с большой литературной историей, открывший «Тихий Дон» М. Шолохова, публиковавший произведения М. Пришвина, А. Платонова, Ю. Олеши, Л. Добычина, М. Зощенко, В. Маяковского, С. Есенина, А. Ахматовой, позднее – Саши Соколова и Людмилы Петрушевской... «Октябрь» смело восставал против диктата окаменевших советских чиновников и стал первым независимым журналом, также первым среди журналов учредив собственную премию.

Сейчас, десятилетия спустя, степень свободы журналов, живущих за счёт государственного финансирования и независимых, практически не отличается. Общая коммерциализация незаметно смещает в угоду теперь не чиновничьему, а финансовому диктату остросоциальные акценты и качество текстов в сторону кратковременной занимательности, квазипроблем и парарешений, загоняя серьёзную талантливую прозу и поэзию в маргинальную колею малопубликуемых авторов, малотиражных изданий или в спасительный интернет. Но любой серьёзный литературно-художественный журнал ценен не только своим противостоянием превращению литературы в обычный досуг, ничем не отличающийся по глубине воздействия от старинного кроссворда или компьютерной «стрелялки», но и своей концепцией, «лица необщим выраженьем».

«Октябрь» теперь выглядит как хорошо воспитанный дипломат и придерживается беспроигрышной издательской линии – линии журнальных проектов, с одной стороны, как раз в ключе следования моде «на проекты», с другой – продолжая и развивая традиционные для издания направления, исходящие из давних публикаций журнала – произведений, ставших русской советской классикой. Так, проект «Детское чтение для взрослых» (ноябрьские номера) – явно внук «Двух капитанов» Вениамина Каверина, проект «Литература ближнего зарубежья» продолжает давние публикации зарубежных писателей (Л. Фейхтвангера, Р. Роллана и пр.), а ныне, как бы конкурируя с журналом «Дружба народов», несомненно, связан со временем не виртуальных, а вполне реальных сердечных контактов советских писателей разных национальностей.

Установка журнала на улавливание и отражение новых веяний в литературе – это не идейная, а продюсерская и стилевая главредакторская позиция (главный редактор журнала Ирина Барметова – во всех отношениях образец стиля), порой продуктивная, но иногда и провальная – если доминировать начинает установка на модное, а не на новое (граница очень легко стирается, и одно незаметно заменяет другое).

Проект, о котором хотелось бы сказать отдельно – «Москва – Пекин» (№ 9–10, 2017). Он продолжает линию публикаций китайских произведений 30–50-х гг. ХХ века и осуществлён совместно с китайским журналом с таким же названием, причём, как следует из информации в Сети, весьма процветающим, в отличие от российских «толстых» журналов (главный редактор китайского «Октября» Чэнь Дунцзе, известный китайский критик). В двух номерах представлены писатели двух стран, несколько искусственно объединённые темой столиц. Эта «столичная тема», звучащая приглушённо (Е Гуанцинь «Бобовое молоко») или трансформирующаяся в текстуальную конструкцию (Сяо Хан «Смог всегда в наших сердцах») у китайских писателей, у российских принимает по большей части характер рассказа «о себе любимом и о Москве», очень сходного с сочинением на заданную тему. Причём советская Москва, с чиновничьей иерархией, с которой когда-то «Октябрь» боролся, теперь предстаёт в некоторых рассказах чуть ли не потерянным раем. Понятно, ушедшее – это детство и юность многих авторов. Но признаки в текстах болезни ещё советского по генезису столичного престижа теперь, когда степень свободы зависит от кошелька, выглядят архаично: темы устарели. Ностальгией по утерянной «той Москве» пропитан и неплохой рассказ Ксении Драгунской; проступает картина советской иерархичности у питерского классика Валерия Попова, а Роман Сенчин (рассказ «Поход») просто предстал как крепкий средний советский писатель – такой гибрид Алексина и учителя-краеведа. Упоминаемые в рассказах места и персоналии (Брюс, дом Булгакова, Патриаршие пруды, Арбат) уже набили оскомину – лёгкое топонимическое разнообразие не определяет картины. Метафоры и сравнения по большей части не результат личного восприятия. Так, сравнение Москвы со стихией воды (Борис Минаев, Андрей Балдин) идёт от современных эзотериков (отсюда же мистика «разломов почвы», «мест силы» и прочее), высказывание Андрея Балдина (к сожалению, недавно ушедшего), что Толстой «по своей природе был «водяной» человек, колдун и влаговидец», имеет известный, но не обозначенный автором источник – колдуном называл Льва Николаевича Максим Горький (а уж вода, школяру понятно, колдовская стихия). Казалось бы, интересная геометрия Евгения Бунимовича: «Всюду округлости, шары, эллипсы, овалы. Кругом круги. Такова тавтология мироздания», – тут же просигнализировала давним стихотворением Марина Сореску: «…всё, что видишь вокруг, всего лишь шары и круги». Не нова не только для столицы, но и для любого другого города и ставшая традиционной постмодернистская мысль, что «улицы и переулки Москвы – это строки какого-то гигантского текста» (Владимир Мартынов). Ностальгия по старым мсковским дворикам отсылает нас сначала, конечно, к Поленову, после к «Песням нашего двора», а уж идея, что Москва – не один город, а «совершенно разные города» – просто популистская...

После Гиляровского, приехавшего в Москву двадцатисемилетним и ставшего бóльшим москвичом, чем коренные жители, и даже после «Метафизики столицы» Рустама Рахматуллина все эти заданные на дом сочинения, откровенно говоря, мало впечатляют.

С интересом читаются немногие рассказы (или автобиографические эссе): умные размышления Александра Кабакова, остроумные – Евгения Попова, проникновенные Михаила Левитина (о Маргарите Александровне Эскиной), поэтична «Прогулка» Ирины Ермаковой, обладают эмоциональной глубиной история Александра Григоренко и рассказ-исповедь Ильи Кочергина...

Китайская литература представлена иначе – не по-школьному. Повесть «Смог всегда в наших сердцах», автор Сяо Хан (перевод Жанны Гатальской), хотя и видится коммерческим проектом, но тем не менее представляет собой занимательный, социально актуальный текст. Противопоставляются два города – искусственный, называющийся Новой Столицей Благополучия, где периодически включают даже искусственный ветер, и старый, Ли Юй, в котором жители задыхаются от смога. Читатель узнаёт, что не только в России в 90-е годы, но и в Китае «деньги, символ материального, стали предметом настоящего культа» и «фальшивые дипломы украшали в те годы кабинеты многих чиновников». Повесть обладает чертами сатирической антиутопии: так, великим мудрецом и Мастером объявляется в старом городе... аллергик-«чихальщик», у которого начинаются приступы чиханья, как только на город надвигается смог. Основная мысль повести – «Всенародное признание – это ещё не всё, тёплое отношение близких – вот настоящий успех!» – хоть и банальна, но мудра. Впрочем, мудрость и есть некий сплав простого взгляда на жизнь и понимания символического её смысла...

Как раз глубоким и простым взглядом на мир отличается другая повесть китайского

«Октября» – «Бобовое молоко» писательницы Е Гуанцинь (перевод М. Юй). Главная героиня – старая и некрасивая женщина по имени Моцзян «умела самые обыкновенные вещи превратить в чудо». Обыкновенные вещи в тексте – это продукты, а чудо – еда. Но сравнение глубже. Обыкновенное – это и отношения людей, которые преображает любовь...

В повести есть один острый социальный момент: самым яростным приверженцем «культурной революции» выступает сын картёжника и проститутки... Образ самого Мао Цзэдуна современные китайские писатели не упрощают – он сложен.

Известный писатель Цю Хуадун представлен рассказом «Пароварка и гуцинь» (перевод Суй Жань) – о психологической несовместимости творческих людей и обычных любителей искусства. Рассказ Цю Хуадуна приоткрывает ещё одну сторону современного Китая: его экономический рывок, выросший уровень жизни и как следствие – изменение психологии людей.

Повесть Цзин Юнмина «Расставание с Пекином» (перевод Ван Цзунху) о трагедии прекрасной девушки – жертве «столичного менталитета», отвергающего истинные человеческие ценности в угоду мнимым. Опять же из повести читатель узнаёт, что в Китае чтение – не прерогатива только интеллигенции: «Чжун Мин цитировал Пушкина. Пусть он был лишь владельцем маленького бизнеса, но много читал».

Из старых номеров журнала «Октябрь» редакцией выбраны Чэн Сянь, Цю Ян «В головном отряде» в переводе А. Гатова («Октябрь», № 10, 1950) и в его же очень хорошем переводе сильный рассказ «Юноша из Сычуани», автор Ба Цзинь (Октябрь», № 10, 1953), приоткрывающий читателю природу китайского (и шире – общечеловеческого) героизма: обаятельный парень-солдат погибает, сгорает заживо, но не выдаёт местонахождение товарищей.

В целом российско-китайский проект журнала «Октябрь» – это шаг двух литератур навстречу друг другу. Но, уверена, китайскому читателю интересны были бы не только писатели, ментально сосредоточенные вокруг Садового кольца. Впрочем, возможно, это лишь начало – и продолжение следует...

Алексей Варламов не принимал участие в проекте «Москва – Пекин», хотя Москва – фон многих страниц его «романа воспитания» «Душа моя Павел», опубликованного в двух первых номерах этого года. Если читатель помнит, что название романа – цитата из Пушкина («В альбом Павлу Вяземскому»):

Душа моя Павел,

Держись моих правил:

Люби то-то, то-то,

Не делай того-то.

Кажись, это ясно.

Прощай, мой прекрасный, –

то он должен и догадаться: известный писатель Алексей Варламов в романе прощается – и не просто с главным героем, но – с эпохой, лучшую, идеальную сердцевину которой герой по имени Павел символизирует и несёт в своей душе. Роман, написанный в традиционной манере с лёгкими отсветами магического реализма (я уверена, что само содержание притягивает подходящую форму), требует подробного анализа, что невозможно сделать в данном обзоре, потому остановлюсь только на двух моментах, показавшихся главными.

Во-первых, А. Варламов создаёт утопию, помещая её не в будущее, а в прошлое, в город Пятисотый. Во-вторых, писателю удаётся создать совершенно живой образ хорошего чистого человека, такого советского князя Мышкина, что крайне трудно и крайне редко кому в литературе удаётся. Мерзавцы в романах обычно колоритнее. А здесь – хорошая чистая душа – и тем не менее живой, самобытный, инфантильный, но сильный характер.

Город Пятисотый, в котором вырос главный герой, был закрытым, и в нём построили отдельно взятый бытовой и идейный коммунизм, правда, жителям приходилось за этот коммунизм платить ранней смертью. Замечу вскользь, что мой двоюродный дядя служил главным инженером в одном из таких закрытых городов и его в числе первых специалистов вызвали в Чернобыль, но ни он, ни его сестра, ни жена не отличались советским идеализмом и не скончались в раннем возрасте. Из чего я делаю дополнительный вывод, что Пятисотый А. Варламова отнюдь не социальная копия, а именно художественный образ – утопия, обращённая в прошлое и спроецированная автором на всю систему в качестве потенциального варианта её развития. И вот Павел, видевший СССР только через призму отдельно построенного (радиоактивного!) коммунизма, переносит свой идеализм на всю страну. Он настоящий советский человек в том предельном варианте развития лучших качеств – дружбы и любви ко всем народам, честности, трудолюбия, открытости, сердечности, душевной чистоты, – которое как бы и задумывалось свыше как цель – и, более того, оправдывало бы все те трагедии, которые выпали на долю советских людей.

А. Варламов приводит Павла к православию (и это не противоречит образу) – от православного крестика героя не смогут уже оторвать никакие силы хаоса: «Крестик стало гнуть, ломать, Павлика хотели оторвать от него какие-то страшные бесформенные существа, какие-то мыслимые волки, смышлёные лисы, мыслящие мыши и хищные фараоны, но изо всех сил, до крови, выступившей из-под ногтей, он держался за свой латунный хрупкий крестик и новенькую бечеву…»

В романе интересны и литературоведческие рассуждения, особенно – о Ермиле Кострове, первом переводчике на русский язык «Илиады». Душа его, утверждает автор, – это территория, «которую нельзя завоевать никакими армиями и флотами, никакими чинами, должностями и угрозами. Которая свободна по определению». Но ведь таково и настоящее искусство...

Рассказ Гузели Яхиной «Юбилей» (№ 1, 2018) как раз о несвободе советского человека эпохи сталинизма: вождь видит, как «уходили вдаль и тонули в темноте ряды лиц (…). Тела были разными, а лицо одно-единственное: его собственное», все лица – «как яйца в одной кладке». Рассказ гораздо слабее известного романа писательницы. Даже идея – ведь лагеря были заполнены совсем другими лицами – сомнительна. К тому же подчинение текста единственной идее, выраженной через единственный, пусть и зеркально множащийся образ, всегда чревато художественным провалом.

Рассказ Ольги Сульчинской «Спасение утопающих» тоже держится на рациональной арматуре и несколько отдаёт методикой системных семейных расстановок по Хеллингеру...

Гораздо более яркие рассказы Валерия Айрапетяна (№ 1, 2018) «Тепло» и «Наставник». «Наставник», ещё и очень смешная история, юмором и типажом сначала напомнила Довлатова (публиковавшегося как раз в «Октябре»). Но Довлатов часто использовал деталь как средство построения трагикомического сюжета, а В. Айрапетян строит рассказ на психологическом перевёртыше, который очень убедителен. «Тепло» – тоже «перевёртыш»: нелюбовь мальчика к отцу после жертвенного поступка отца, спасающего семью от голода, становится настоящей любовью. Все герои оставляют след в памяти.

Комарова – главная героиня деревенской повести Анаит Григорян «Посёлок на реке Оредеж» – напротив, тут же стирается, как недопроявленный персонаж, причём стирается вместе со всей повестью, отдающей не просто концепцией жуткого мира за пределами больших городов, но и какой-то чуть ли не заказной, установочно «антидеревенской» прозой. Сейчас и выходцы из села – Лидия Сычёва, Алексей Шепелев и другие – каждый в своей манере показывают современную деревню жёстко, но у них есть боль, есть любовь. Здесь ничего этого нет. Хорошо сделанный ровный муляж. Отмечу только очень качественные диалоги и удачный образ Макса, пусть и сошедший с растиражированной грустной картинки «Мальчик на полустанке смотрит на поезда»...

В интеллектуальных рассказах Руслана Омарова появляется «колдун-диалектик из Института марксизма-ленинизма», страшный дедушка, который за энкавэдэшником носит «жёлтый медицинский несессер с пыточным набором и пустыми бланками на арест», и думающий мальчик, отличающийся глубиной восприятия: «Меня остановила даже не мысль, а скорее оттенок пронзительного понимания родства полевого цветка и инженерного великолепия антенн. Синтетического совершенства, загадочно перетекающего из живой формы в неживую. Не означало ли это, что я, маленький человек, на минуту стал для неё проводником – и зажил вместе со всем остальным миром?»

Из рассказа Сергея Шаргунова «Валентин Петрович» я позволю себе выставить на обозрение несколько цитат:

«Он рассёк воздух элегантным отстраняющим жестом и, нырнув в переднюю, приблизился к двери», «Жена плотно приникла сзади, уткнувшись в спину острым подбородком и обвив сухими руками вокруг рёбер», «осипшая собака дёргалась резкими рывками», «немолодая женщина в жёлтом с розовыми оборками халате», «запавшими глазами целуясь взасос с синевой»...

Правда, любопытны в рассказе не эти вымученные пассажи, а формула судьбы главного героя: он «прожил целую эру, несколько раз поменяв кожу».

Два слова о поэзии. Китайские поэты (№ 9–10, 2017) произвели хорошее впечатление: Чэнь Дундун в переводах Максима Амелина и Джиджи Мацзя (переводы Ли Иннань и Ли Ялань под редакцией Ирины Ермаковой и Анны Золотарёвой). Джиджи Мацзя принадлежит к малоизвестной национальности и (тибето-бирманская группа), но знают его стихи в самых разных странах.

Китай в «Октябре» 30–50-х гг. ХХ века (Октябрь», кн. 9, 1933) представляет Эми Сяо (наст. имя Сяо Аймэи, в СССР был известен как Сяо Сань (1896–1983) – китайский революционер, поэт, писатель-публицист, литературный критик, главный редактор ряда журналов; автор текста китайского «Интернационала» (1923). Переводил его Илья Френкель).

В первых номерах 2018 года подборки стихов достаточно известных поэтов: Владимира Салимона, Владимира Гандельсмана, Ирины Ермаковой, поэто-речитативы Дмитрия Данилова и традиционные, хотя и почти освобождённые от пунктуации, грустно-медитативные стихи Анны Цветковой:

зачем тогда печаль ведь живы все

покуда помнишь – у окна спиною

к тем книжным полкам что как щит стене

по-прежнему ты говоришь со мною

Из публицистки заинтересовали две работы: в № 2, 2018 «Загадка Юрия Трифонова» Е. Гофмана – о феномене советской публикуемости писателя и в № 1, 2018 статья О. Лекманова и М. Свердлова «Венедикт Ерофеев: посторонний». «Нахождение Ерофеевым «собственной манеры письма» трудно не назвать чудом: пусть сверходарённый, но всё же дилетант стремительно преобразился в одного из лучших прозаиков современной ему России», – такова одна из основных мыслей соавторов второй статьи. Что тут возразишь? Разве вспомнишь, что почти все литературные гении прошлого – дилетанты? Ни Лев Николаевич, ни Фёдор Михайлович, ни Антон Павлович в литинститутах не учились. А Иван Алексеевич так вообще дилетант – недоучка: он и гимназии не окончил...