18 января 2022 г. исполнилось 125 лет со дня рождения, а 3 июня 2022 года – 100 лет со дня гибели выдающегося художника русского авангарда Василия Николаевича Чекрыгина (1897–1922).

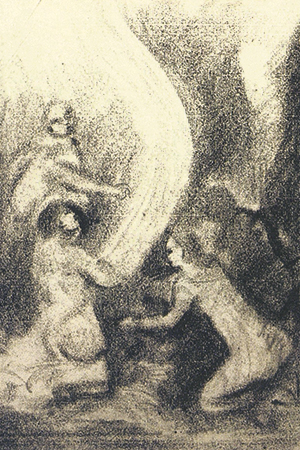

Память «апостола большого искусства», как называли Чекрыгина его современники, отмечают крупные художественные музеи России: в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина проходит выставка «Между небом и землёй», где два зала посвящено рисункам Чекрыгина, а Государственная Третьяковская галерея 16 июня открывает выставку «Василий Чекрыгин», где будет представлено 20 графических работ из знаменитой серии «Воскрешение мёртвых» (1921–1922), созданной под влиянием идей философа общего дела Николая Фёдорова. Художественному и теоретическому наследию художника, его чаянию искусства будущего, призванного стать «Преображением Космоса», преодолением распада и смерти, утверждением закона любви, будет посвящена осенняя конференция в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН. А 3 июня ИМЛИ РАН совместно с Дачей-музеем В.В. Маяковского на Акуловой горе и Библиотекой № 180 им. Н.Ф. Фёдорова ОКЦ ЮЗАО организовал в подмосковном городе Пушкине, где прошли последние годы жизни художника и где в 2021 году усилиями известного пушкинского краеведа прот. Андрея Дударева была найдена и восстановлена его могила, День памяти Василия Чекрыгина и круглый стол «Биография, творческое наследие и окружение В.Н. Чекрыгина: проблемы и перспективы исследования и презентации».

Короткая жизнь Василия Чекрыгина, трагически оборвавшаяся гибелью под колёсами поезда, была непрерывным творческим деланием, а художественное наследие, ныне хранящееся в российских и зарубежных музейных собраниях и частных коллекциях, насчитывает более 3000 работ.

Общаясь с ведущими представителями русского авангарда М.Ф. Ларионовым, В.Е. Татлиным, Н.С. Гончаровой, Д.Д. Бурлюком, В.В. Маяковским, участвуя в коллективных выставках, эпатажных акциях вроде «Первого в России вечера речетворцев», прошедшего 13 октября 1913 г., Чекрыгин выстраивал свою творческую траекторию, стремясь к плодотворному синтезу вершинных достижений творцов искусства Европы: Джотто, Мазаччо, Леонардо да Винчи, Рембрандта, Гойи, Эль Греко и др. и поэтики русской иконы, раскрывающей образ «во всей ясности очищенной плоти», устремляющей мир и человека к обожению, к преодолению греха, смерти и розни. Обладавший, по слову А.В. Бакушинского, «огромным синтетическим талантом», он стремился к монументальности в искусстве, видя во фреске ту художественную форму, в которой в наибольшей степени проявляется синергия божественного и человеческого. Как и Александр Иванов, автор знаменитой картины «Явление Христа народу», верил: искусство должно быть полем Встречи с Тем, Кто есть источник бессмертной, неветшающей жизни. И неоднократно повторял, что художник – не отвлечённый фантазёр и не копиист действительности, но соработник на Божией ниве, вносящий прибыток в Творение.

По типу художественного мышления, по своей трактовке смысла творчества и предельных заданий искусства Чекрыгин – наследник и продолжатель той линии русской мысли, которая стремилась к оправданию человека и истории, к преодолению разрыва между «храмовым» и «внехрамовым», к литургизации культуры и жизни. Его духовные собратья – Николай Фёдоров и Владимир Соловьёв, Сергей Булгаков и Павел Флоренский. Многие темы и образы его творчества растут из русской литературы, утверждавшей «реализм в высшем смысле», где сущее неразрывно связано с должным, бытие – с благобытием. Николай Гоголь с его заветом: «Будьте не мёртвые, а живые души», Лев Толстой, полагавший задачей искусства «братское единение людей», Фёдор Достоевский, вложивший в уста старца Зосимы заповедь о любви ко «всякому созданию Божию», – духовные спутники и предтечи Чекрыгина.

Рисунки Чекрыгина первой половины 1910-х гг., иллюстрации 1913 г. к первой книге В. Маяковского «Я» («Коленопреклонённый ангел», «Старец, благословляющий зверей») – предчувствие и предвестие того благого строя вещей, который воплотится на преображённой земле и о котором сказано у пророка Исайи: «Вол и ягнёнок будут пастись вместе, и лев, как бык, будет есть солому» (Ис. 65, 25). В этом новом порядке природы нет места хищничеству и розни, но царствуют любовь и родство. Просветлённая любовь к «меньшой твари», чаяние вселенского братства, связующего не только людей, но и всё в бытии, роднит Чекрыгина с Павлом Филоновым, Велимиром Хлебниковым, Николаем Клюевым, Сергеем Есениным. Отзвуки общения с художником слышатся в поэме Маяковского «Война и мир» (1916), где разворачивается картина всеобщего воскресения, примирения племён и народов земли, вселенской радости, стирающей скорбь.

Взыскание Града, одушевлявшее многих творцов Серебряного века, было свойственно и Чекрыгину. Он чает Царства Христова не в потусторонности, а здесь, на земле. В символических пейзажах «Земля и вода» (1918), «Голубой сад» (1918) и др. запечатлевает образ софийности мира. А в диптихе «Три фигуры» (1914–1915) и «Претворение плоти в дух» (1913), композиционно повторяющем иконографию «Преображения», являет порыв земной, непросветлённой телесности преодолеть тяжесть и грех, одухотвориться, озариться светом фаворским, преобразиться в «тело духовное». На полотнах Чекрыгина краски светятся, играют, живут, сплетаются и роднятся друг с другом, как трепещущие, живые сущности.

Новый гармоничный строй мира, в котором нет умаления, смерти, нет вытеснения последующим предыдущего, но царствует полнота родства, видится Чекрыгину в образе Пресвятой Троицы. С самых первых своих шагов в искусстве он считал Троицу средоточием той духоносной, благой красоты, которая космизует бытие, возводит его к совершенству. А после знакомства в начале 1920-х годов с идеями Фёдорова, которые он, подобно Достоевскому, «прочёл как бы за свои», художник представляет неслиянно-нераздельную связь Божественных Лиц средоточием всеединства, о восстановлении которого мечтает все годы Первой мировой войны, революции, гражданского противостояния. «Всё стоит в Триединстве, Святой Троицей», – записывает в своих заметках, названных по-паскалевски: «Мысли».

Начавший своё художественное образование в иконописной мастерской при Киево-Печерской лавре, Чекрыгин никогда не расставался с Евангелием. По воспоминаниям его друга, художника, теоретика искусства Льва Жегина, даже во время путешествия за границу он читал в вагоне поезда Новый Завет. Вера и любовь ко Христу были у Чекрыгина не менее глубоки, чем у боготворимого им иконописца Андрея Рублёва. В его живописных и графических вариациях на евангельские сюжеты Христос не Судия, а Спаситель и Воскреситель, Он Тот, на кого взирают не со страхом, но с упованием и любовью, чая избавления от смерти, страдания, несовершенства. «Сопричастием духу Христову, поклонением Святой Троице откроется преображение человека» и «начертается живой и плодоносный путь человека», – записывает Чекрыгин в 1921 году.

Образ художника, призванного уподобляться Христу, и искусства, религиозно преображающего мир, Чекрыгин смело, безоглядно, отчаянно утверждает в первые пореволюционные годы в своих докладах, лекциях, письмах, заметках. Работая над проектом фрески «Бытие», эскизом плаката «Долой неграмотность!» (заказ ИЗО Наркомпроса), он насыщает их христианскими аллюзиями. Из плаката фактически делает «икону-картину»: в центре композиции – светящаяся фигура с ангельскими очертаниями, вверху – раскрытые книги, на которые льются лучи из высшего, Божественного источника, внизу – люди, стремящиеся к свету истины… А параллельно прессованным углём создаёт серию рисунков «Расстрел». Как и более ранний чекрыгинский «Автопортрет на фронте», где на столе лежит «Дело об убитых», она рисует то «небратское и неродственное» состояние мира, о котором писал в своей «Философии общего дела» Николай Фёдоров и которое, по мысли Чекрыгина, необходимо преодолевать силой творчества и силой любви.

Скорбь о человечестве, стоящем на противобожеских, ложных путях, хищнически расточающем ресурсы земли и фатально бессильном перед стихийными природными катаклизмами, перед голодом, болезнью и смертью, достигает кульминации в графической серии «Голод в Поволжье» (1922): осунувшиеся, измождённые лица, исхудавшие, костлявые силуэты, умирающие матери с детьми, у которых животы пухнут от голода… С сердечной болью рисует художник, как истончается плоть человека, как деформируется и разрушается форма, призванная быть нетленным сосудом для духа.

Тем же – но уже словесным – плачем о скудном, смертном, пропадающем мире и о человеке, вершинном творении Божием, подточаемом и губимом смертью, открывается трактат Чекрыгина «О Соборе Воскрешающего Музея», ставший своего рода программным текстом к графической серии «Воскрешение мёртвых» (1921–1922). Но это плач, ведущий не к отчаянию, а к прозрению. Вслед за Фёдоровым художник-мыслитель выстраивает «великий план обновления мира и победы над болезнью, уродством, злобой и разрушением небесных земель», создаёт манифест будущего искусства, творящего уже не на холсте и бумаге, а в самом бытии, собирающего распадшиеся в прах тела умерших, восстановляющего их «в полноте жизни, истинной красоте» и чистоте.

На первой выставке творческого объединения «Маковец» Чекрыгин выставил 200 рисунков, представлявших этот грандиозный теургический замысел. По воспоминаниям Жегина, они опоясывали весь зал. Трагическая случайность: в ночь накануне открытия из-за сырости почти все рисунки упали на пол, и художник не стал восстанавливать композицию. Теперь нам, потомкам, спустя 100 лет после гибели Чекрыгина предстоит реконструировать его проект росписи Собора Воскрешающего Музея, представляющий образ всеобщего дела, пасхального торжества Жизни над смертью.

Василий Чекрыгин. Композиция из серии «Воскрешение мёртвых», 1922. Из собрания К.И. Григоришина