Писать по-русски, будучи нерусским по национальности, – это особая «стать», а говоря менее лирическим языком, это ситуация, которая может быть выражена как «свой среди чужих и чужой среди своих». Меня всегда интересовал вопрос самоидентификации поэта, поскольку я и сама, будучи татаркой, владеющей родным языком, пишу по-русски.

Набившая оскомину поговорка «Поскреби любого русского – найдёшь татарина» в отношении литературных фамилий особенно актуальна.

Не обошёл тему и Владимир Высоцкий:

Только русские в родне,

Прадед мой – Cамарин.

Так что если кто и влез ко мне –

Так и тот – татарин!

Почему малое всегда вливается в большое?

Что определяет выбор языка творчества?

Всегда ли есть выбор?

Сложность темы обусловлена, с одной стороны, распространённостью явления, с другой – уникальностью каждого отдельного случая. Не претендуя на полное раскрытие проблемы, хотелось бы, пусть и лапидарно, остановиться на отдельных аспектах этого явления.

По семейному преданию, некий Багрим-мурза, предок Гавриила Державина, выехал в Москву из Большой Орды и после крещения поступил на службу великому князю Василия II. Судьба Державиных типична для многих представителей знатных татарских родов, принявших православие и присягнувших русским царям.

Казань стала местом рождения поэта. Здесь он учился в гимназии, проявил способности к рисованию. Это была обычная русская дворянская семья, в которой говорили по-русски и наверняка по-французски.

Биография поэта общеизвестна: Державин сделал блестящую карьеру государственного мужа, которую считал главным делом жизни, но прославился при жизни и как поэт, автор «Фелицы» и «Анакреонтических песен».

Державин в своих произведениях ничем не выдаёт своего происхождения. Думаю, что он и сам считал себя исключительно русским человеком. Ни собственные татарские корни, ни случайно услышанная татарская речь не стали темой стихотворений. Но, «мысль изречённая есть ложь»… И можно только предполагать, занимала ли его тема, называемая нынче темой этнической самоидентификации.

И всё же он упоминает о татарской столице в одном из программных его стихотворений «Арфа»: «…И возвещает мне, как там цветёт весна, / Как время катится в Казани золотое!»

Незадолго до смерти его хотели назначить губернатором Казанской губернии. Может быть, и появились бы стихи, проникнутые причастностью автора к татарским главам российской истории, окажись он снова на земле своих предков. И закольцевалась бы история жизни поэта, если бы он нашёл последний приют в своём родном городе…

Анна Ахматова через сто лет после Державина подчеркнула свою принадлежность к татарскому роду, но сделала это не совсем обдуманно, поскольку вынуждена была взять псевдоним из-за отца, не одобрившего её стихотворные опыты.

Татарское происхождение, конечно, подчёркивало её инакость. Фамилию «Ахматова» она взяла от бабушки по материнской линии, «не сообразив, – как писала позже, – что собираюсь быть русским поэтом». Ахматова считала, что её род идёт от легендарного ордынского хана Ахмата: версия не подкреплена документами, но приводится в ряде автобиографических заметок.

Интересно, что через полвека её сын Лев Гумилёв в своих работах будет утверждать: Русь – это продолжение Орды, а многие русские люди – потомки крещёных татар. Он назовёт иго «русско-татарским симбиозом». А ещё через полвека в Казани ему воздвигнут памятник с высеченной на нём цитатой из его работ: «Я, русский человек, всю жизнь защищал татар от клеветы…»

Делился ли Лев Гумилёв с матерью своими идеями? Читала ли она его работы? Об этом нам ничего не известно.

Лишь в одном стихотворении Ахматова упоминает о татарских корнях.

Мне от бабушки-татарки

Были редкостью подарки;

И зачем я крещена,

Горько гневалась она.

Это лирическое высказывание носит скорее орнаментальный характер.

Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях отмечает слова Ахматовой о том, что её имя принесло ей много бед. Имелась в виду, конечно, фамилия.

Татарское, дремучее

Пришло из никогда.

К любой беде липучее.

Само оно – беда.

Другой известный поэт, носитель татарской фамилии, Белла Ахмадулина в стихотворении, посвящённом Анне Ахматовой, обозначила своё отношение к псевдониму поэта.

Это имя, каким назвалась,

потому что сама захотела, –

нарушенье черты и предела

и востока незваная власть…

Белла Ахатовна в одном из интервью сказала: «Я – Ахмадулина, и это не может ничего не значить. И то, что я Ахатовна, для меня очень важно. Татарские гены, наверное, сказались на способе моего сочинительства…»

Белла Ахмадулина родилась в семье Ахата Ахмадулина, татарина по национальности. Дома вряд ли говорили по-татарски; даже если отец и знал его, мама была русской с итальянскими корнями.

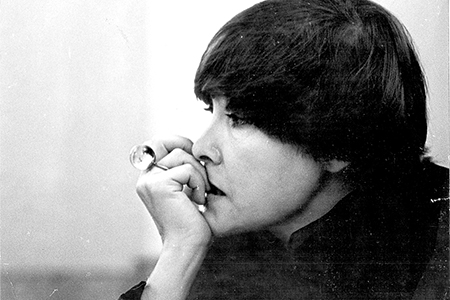

Стоит отметить ярко выраженную татарскую внешность поэта: высокие скулы, тёмно-карие глаза, что придавало ей особую притягательность.

Если возможна попытка обобщения в этом тонком вопросе, то Державин, Ахматова и Ахмадулина писали на единственно возможном, учитывая, обстоятельства их жизни, языке. Их поэтика – русская поэтика. Ни формально, ни содержательно в их поэзию не проникла татарская «стрела».

Сложная российская история знает периоды, когда многие были вынуждены скрывать своё происхождение. Люди меняли не только фамилии, но и имена. Ольга Олсуфьева, известная, хотя и узкому кругу, как поэт Алла Зимина (1903–1986), принадлежа к известному княжескому роду, чтобы выжить, изменила имя и фамилию. Её фамилия имеет греко-тюркские корни.

Есть авторы, которые не мыслят мир без своей принадлежности к татарскому этносу. В их произведениях то и дело слышится татарская речь, появляются предметы национального обихода и костюма, символы татарской культуры.

«Умирает во мне азиат / И уздечку ищет рукою», – пишет казанский поэт Рустем Кутуй. Эту «уздечку» ищут в своих стихах многие татары, пишущие на русском языке. Ищут и не находят, ощущая себя пресловутым «отрезанным ломтём»:

Вспять не бежит к истокам

даже простой ручей.

Произнесу с восторгом:

Господи, я ничей!

Отчизна ли снова станется,

чужбина ли впереди,

я сам себе иностранец,

прости меня, Господи.

Автор этих строк – Равиль Бухараев. Его судьбу русского поэта можно назвать успешной. Выпускник Казанского университета и Высших литературных курсов в Москве. Множество публикаций в центральных журналах, таких как «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», признание на малой родине (лауреат Государственной премии Татарстана имени Г. Тукая). Но и в Бухараеве присутствовал надлом, связанный с расхождением родного языка с языком творчества.

К татарам, пишущим на русском языке, в Татарстане до недавних пор было неоднозначное отношение. Порой их называли предателями родного языка.

Но парадоксальным образом родной язык мог стать и препятствием к образованию и приобретению профессии. В Советской России преподавание в вузах велось на русском языке. Поэтому, хотя татарские школы и существовали, правда, в мизерном количестве, татары отдавали своих детей преимущественно в русские школы, чтобы они были конкурентоспособными при поступлении в университеты и институты.

Для тех, кто, владея татарским языком, всё же пишет по-русски, характерно включение в ткань стихотворения суры из Корана, как, например, в стихотворении Рустема Кутуя «Молитва Ибрагима»:

«Бисмилляхи рахманы рахим…»

Помереть дай, Аллах, мне в седле.

Дай дыханье оставить в золе.

Постарел, как луна, Ибрагим.

«Бисмилляхи рахманы рахим…»

…Мой Аллах, я не лучше других,

Хуже даже хромого коня.

Ты возьми его в рай за меня.

На земле проживёт Ибрагим.

«Бисмилляхи рахманы рахим…»

Рустем Кутуй – автор более пятидесяти книг, изданных в Казани и Москве. Сын классика татарской литературы Аделя Кутуя, автора знаменитых «Неотосланных писем». Для меня, в 90-е годы начинающей поэтессы, он был человеком, который, и я тогда это хорошо понимала, сумел органично соединить в себе два противоположных начала.

Русские поэты татарского происхождения – это сочетание двух равновеликих стихий. Они особенно остро ощущают свою принадлежность к драматичной судьбе русских и татар. Отлучённость от родного языка, казалось бы, воспринимаемая как горе, становится почвой для рождения самобытной поэзии.