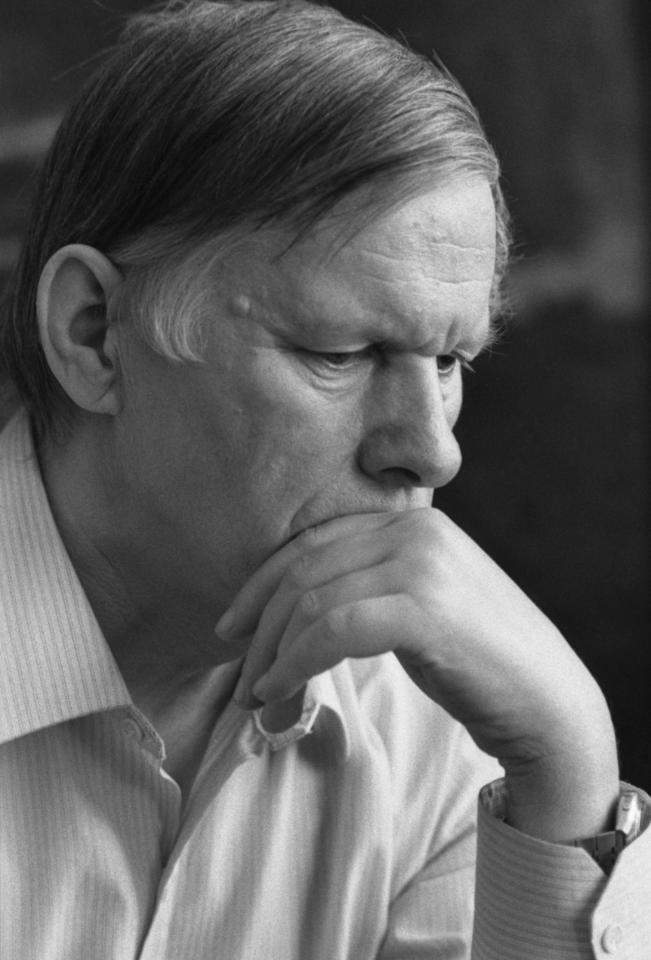

В преддверии 100-летия со дня рождения известного писателя-фронтовика беседуем с доктором филологических наук, исследователем истории русской литературы XX века, ректором Литературного института Алексеем Варламовым.

– В чём, на ваш взгляд, основная особенность феномена лейтенантской прозы в целом?

– Думаю, что «лейтенантская проза» – понятие ещё более условное, чем проза «деревенская», но если говорить совсем обще, то её создавали люди, стремившиеся в противовес официозу высказать личную правду о войне. В «Записных книжках» Андрея Платонова есть мысль: «затанцуют, затопчут память о войне». Так вот, в основе военной прозы лежало стремление не дать этому «топтанию», этим «танцам» осуществиться. А что касается лейтенантов, то взгляд младшего командира с его опытом и подчинения, и командования в каком-то смысле наиболее разносторонен и объективен.

– Какое место занимает Василь Быков в плеяде других авторов? И что выделяет его произведения?

– Мне кажется, проза Василя Быкова была в наибольшей степени не о войне как таковой, но о человеке на войне. Он не случайно пришёл в литературу из художественного училища, где учился на скульптора, и для него военный опыт стал тем материалом, той глиной, которая позволила создать, вылепить яркие человеческие фигуры, обжечь, закалить, композиционно точно их расположить и задать необходимое напряжение. Они действительно получались у него живые, объёмные, достоверные, осязаемые. Плюс Быков очень хорошо чувствовал ландшафт, климат, время года, время суток, вообще физическое состояние мира, и оттого природа, погода были для него важнейшими персонажами, свидетелями и участниками описываемых событий. Однако Быков не только превосходный художник и исследователь человеческого характера, он – что очень важно – моралист. Последнее у нас нынче не в чести, а зря: «Капитанская дочка» тоже ведь про мораль, и вот это пушкинское назидательное начало у Быкова весьма развито. Он и психологически похож на хорошего школьного учителя, недаром так любили его учителя (моя мама, например, которая первая дала мне прочесть в «Роман-газете» «Обелиск»), да он и сам не случайно делал представителей именно этой профессии своими героями. Быкову веришь. Он настоящий. По крайней мере, я подростком почувствовал это сразу и очень его полюбил.

– На встрече, посвящённой 100-летию со дня рождения Василя Быкова, в рамках «Красной площади» вы отметили, что одной из его заслуг является точное попадание в жанр «воинской повести». Как вы думаете, было ли здесь намеренное следование древней традиции или же содержание само определило форму?

– Не думаю, что он сознательно шёл от литературной традиции, скорее в нём говорило художественное чутьё. Продолжая «учительскую мысль», школьный урок длится сорок пять минут – это и есть русская повесть. А если вспомнить «Слово о полку Игореве» как начало жанра, то «Слово…» ведь не о победе, но о поражении, о пленении, неудаче (и, кстати, о исполненной символами грозной природе, тоже участнице событий!), и очевидно, что Быкову именно эти непарадные, горькие стороны войны были важнее и интереснее всего.

– Как произведения Быкова пробивались через цензуру? Известны ли какие-то показательные примеры того, что не пропустили?

– То, что проза Быкова тяжело проходила через цензуру, а напечатанная вызывала гнев партийного начальства вплоть до Суслова – факт. Так, в повести «Мёртвым не больно» цензура сделала двести исправлений, но и это не спасло автора от разгрома и обвинений в искажении фактов, в очернении великого подвига советского народа и чуть ли не в оправдании фашизма. Вот так, ни больше ни меньше! Это – официальные, ныне рассекреченные документы из архива ЦК КПСС, мы знаем, кто их составлял, знаем фамилии давно позабытых критиков, сочинявших заказные пасквили на Быкова в советской печати. Василь Владимирович сумел всё вытерпеть. Он был смелый без истерики, спокойный, стойкий, мужественный человек. А кроме того, писателю очень помогал Твардовский, Василь Быков – новомирский автор, чего не надо забывать. И, кстати, он тяжело переживал, когда не забрал «Сотникова» из «Нового мира» сразу после того, как Твардовский был изгнан. Вместе с тем делать из Василя Быкова писателя, исключительно гонимого властями или же близкого к диссидентству, было бы неверно. В 1970–1980-е годы он получал государственные награды, премии, ордена, стал Героем Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета Белорусской ССР, его произведения выходили огромными тиражами, но я бы так сказал: это случилось не потому, что власть его «прикормила» или «приручила», а потому, что он её одолел. Здесь ведь тоже было нечто похожее на «Бодался телёнок с дубом» и – тоже победа. Иная, чем у Солженицына, но победа. И касалась она не только Василя Быкова. Государственные награды в те годы получали и Виктор Астафьев, и Валентин Распутин, и Василий Белов, и Василий Шукшин, и Евгений Носов, и Фёдор Абрамов. Это была в целом победа нашей литературы, её честного крыла. Известные слова Солженицына о том, что на рубеже 70-х в советской литературе появились писатели, которые стали писать «в простоте, без какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как бы позабыв о нём», – в полной мере относятся и к Василю Владимировичу. Но с ним любопытен ещё один сюжет, о чём поведал в интервью «Российской газете» издатель собрания сочинений писателя Борис Натанович Пастернак. Существует предположение, что в семидесятые годы Быкову, который был хорошо известен на Западе, пообещали Нобелевскую премию, если он эмигрирует. Он отказался. Правда это или нет, не знаю, но мне его отказ участвовать в литературно-политических торгах симпатичен очень, а вот то обстоятельство, что в конце девяностых ему всё же пришлось покинуть родную Белоруссию, добавляет много горечи в его писательскую и человеческую судьбу. Я хорошо помню, с каким гневом говорил об этом Виктор Астафьев на писательских встречах в Овсянке в сентябре 1998 года, когда Быков сам сообщил ему о вынужденном отъезде. Впрочем, умирать Василь Владимирович вернулся на Родину и скончался 22 июня 2003 года.

– Какие произведения из наследия Василя Быкова, на ваш взгляд, наиболее полно характеризуют его творческую манеру?

– Вряд ли буду оригинален: «Третья ракета», «Дожить до рассвета», «Атака сходу», «Пойти и не вернуться», «Обелиск», ну и, конечно, «Сотников», по которому Лариса Шепитько сняла гениальный фильм «Восхождение». «Сотников» вообще очень показателен как образец быковской военной прозы, в которой практически нет войны, нет описания боёв, нет ратных подвигов, а важна человеческая история и подвиги иного рода. Любопытно ещё и то, что сам Быков никогда не воевал в Белоруссии и ни одного дня не был партизаном. Его фронтовая история – это Украина, Молдавия, Румыния, Югославия, Австрия, и тем не менее действие многих его вещей происходит именно в Белоруссии и часто связано с партизанским движением, а также с описанием мирных жителей на войне. Это был выбор художника, искавшего самых сложных нравственных коллизий и самых неразрешимых жизненных ситуаций в своём родном краю.

– В 60-е и 70-е произведения Быкова, как и другие тексты лейтенантской прозы помогли обществу переосмыслить болезненную тему войны, начать говорить о ней правду. А что они могут дать современному читателю?

– Современный читатель очень разный, и каждый найдёт в его произведениях своё, но очевидно, что когда мы говорим о настоящем, недекларативном, не ищущем личной выгоды патриотизме, о человеческом достоинстве, о подлинной памяти народа о войне, то искать все эти вещи надо именно у Василя Быкова. А кроме того, его путь доказывает очевидную вещь: литературой нельзя помыкать, нельзя ею управлять, нельзя надеяться на то, что она станет чьей-то служанкой, секретарём или курьером. Талантливые книги обманывают любые ожидания, они живут своей жизнью и говорят свою правду, нравится она кому-то или нет. И даже если эта правда терпит временное поражение от цензуры, злой критики или тупого администрирования, всё равно рано или поздно она прорывается и остаётся в истории, как остаются в примечаниях те, кто хотел эту правду замолчать или оболгать.