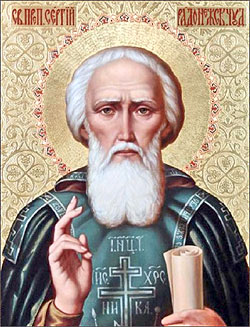

Преподобный Сергий – святой по преимуществу. В истории вселенского православия и Русской православной церкви были святые, которые одновременно с этим являлись писателями, общественными, церковными и военными деятелями. Преподобный Сергий – прежде всего святой по всей совокупности своего образа жизни. В нём самым очевидным образом просияли евангельские кротость и смирение. Это запечатлено и в его иконописном облике. Он тих и мирен, в нём нет движения страстей. От святого реет духом неосуждения и высокой любви.

Житие преподобного сохранило мало фактографии. И сам святой не оставил нам ни одного письменного поучения, не написал ни одной книги – в отличие от тех же греческих святых. Однако преподобный вошёл в память народную на века, потому что в жизни он всей своей силой и крепостью стремился воплотить Христовы заповеди блаженства.

Жизнь настоящего святого протекает незаметно для постороннего человеческого глаза. И это вполне соответствует евангельским принципам устроения внутренней духовной жизни. Твори добро так, чтобы тебя при этом никто не видел. И пусть правая твоя рука не знает, что делает левая. Всё это делается для того, чтобы в человеке были пресечены всякие начала гордыни, самомнения, тщеславия и превозношения. В каждом дне преподобного Сергия торжествовала любовь к Богу: «Не нам, не нам, Господи, но имени Твоему даждь славу!»

По церковным источникам мы знаем, что преподобный родился в мае 1314 года и от юности своей восхотел монашеского делания, то есть стать монахом. О своём желании он сообщил родителям – Кириллу и Марии, благочестивым русским людям боярского рода, которые ответили ему так: «Побудь пока с нами, потерпи нас, а когда мы сойдём в гроб, делай то, что посчитал необходимым».

Посмотрите на реакцию будущего святого, юного человека, в котором воплощалась молодость со всем, что ей обычно присуще – буйством, импульсивностью, огнём желаний, неукротимостью, ячеством, самонадеянностью и желанием получить всё сразу и сейчас!.. Святой сразу же всем сердцем согласился с родителями и стал с радостью и чистотой сердца угождать им, пока они не отошли к Господу.

Он выбрал место для молитвенного делания под городом Радонежем. Там проводил время в трудах и молитве в густом непроходимом бору, на месте нынешнего Сергиева Посада. Святой подвизался в четырнадцатом веке – веке татаро-монгольского ига. Историки писали об этом времени так: когда русская женщина слышала имя татарина, то она в ужасе хватала своего ребёнка и убегала прочь, а мужчины начинали растерянно озираться по сторонам и не знали, куда идти и что делать. Это было связано с хроническим страхом перед тяжким азиатским игом, унизительной несвободой и потерянностью русского человека. Эта потерянность могла быть преодолена только формированием духовной крепости и воскресением души народной. Покаянный настрой в искренности сердца, воздержность, внутренняя чистота, ненавидение греха и бесстрашие – вот те главные качества, которыми духовно ослабший православный народ стал питаться от преподобного – через общение с ним и его святые молитвы. Ибо добродетели эти воплотились в нём настолько полно, насколько это можно вместить человеческому естеству – оттого молитвенное слово святого и имело такую силу. К нему со всех концов стекались люди за духовными советами и поддержкой. Вокруг преподобного образовалась группа учеников, и, наконец, появился монастырь, который впоследствии стал знаменитой Троице-Сергиевой лаврой.

Интересно, что святому предлагалась высокая церковная власть. Тогдашний святитель Алексий, митрополит Московский, прочил его на своё место как преемника, но святой решительно отказался. Более того, он не хотел становиться ни священником, ни игуменом. Но – не по гордости сердца, а от острого осознания своего недостоинства. Он, как и святой праведный Иоанн Кронштадтский, чувствовал, как высоко звание священства и какое бремя оно налагает на человека. Потом он, правда, стал и священником, и игуменом, но при этом никогда не смотрел на человека сверху вниз, как это бывает свойственно фарисеям от религии. Он остался для всех смиренным слугой. Если хочешь быть первым, будь для всех слугой – эти слова Спасителя святой запечатлел на скрижалях своего сердца. Он колол дрова, кроил и шил одежду, делал обувь, молол на жерновах зерно, носил братьям на коромысле воду в вёдрах под кельи. Он старался всегда быть полезным ближним в их конкретных нуждах. Но при этом святой и в храм стремился прийти первым. И это опять-таки происходило не из-за тонкой гордыни, когда человек порой из кожи вон лезет, чтобы тщеславно показать свою набожность: гляди, мол, какой я подвижник. У преподобного всё было по-другому – естественно и скромно. Его тихий нрав, духовная мудрость и подлинная святость жизни привели к тому, что слава отца Сергия перешагнула Россию и докатилась до Константинополя. К нему стали ходить великие люди своего времени. Так, Великий князь Дмитрий Донской получил от него благословение на Куликовскую битву. А разве это легко – дать такое благословение? Ведь надо было исключительно тонко, правильно и адекватно понять свою историческую ответственность за принятие судьбоносного для всей страны решения. А вдруг ничего не получится и всё благословение пойдёт прахом? К кому потом придут люди, будут глядеть с горечью в глаза и говорить: «Батя, что же ты натворил, как ты мог? Сколько людей полегло, а ты, видите ли, благословил!..»

Интересно, что святому предлагалась высокая церковная власть. Тогдашний святитель Алексий, митрополит Московский, прочил его на своё место как преемника, но святой решительно отказался. Более того, он не хотел становиться ни священником, ни игуменом. Но – не по гордости сердца, а от острого осознания своего недостоинства. Он, как и святой праведный Иоанн Кронштадтский, чувствовал, как высоко звание священства и какое бремя оно налагает на человека. Потом он, правда, стал и священником, и игуменом, но при этом никогда не смотрел на человека сверху вниз, как это бывает свойственно фарисеям от религии. Он остался для всех смиренным слугой. Если хочешь быть первым, будь для всех слугой – эти слова Спасителя святой запечатлел на скрижалях своего сердца. Он колол дрова, кроил и шил одежду, делал обувь, молол на жерновах зерно, носил братьям на коромысле воду в вёдрах под кельи. Он старался всегда быть полезным ближним в их конкретных нуждах. Но при этом святой и в храм стремился прийти первым. И это опять-таки происходило не из-за тонкой гордыни, когда человек порой из кожи вон лезет, чтобы тщеславно показать свою набожность: гляди, мол, какой я подвижник. У преподобного всё было по-другому – естественно и скромно. Его тихий нрав, духовная мудрость и подлинная святость жизни привели к тому, что слава отца Сергия перешагнула Россию и докатилась до Константинополя. К нему стали ходить великие люди своего времени. Так, Великий князь Дмитрий Донской получил от него благословение на Куликовскую битву. А разве это легко – дать такое благословение? Ведь надо было исключительно тонко, правильно и адекватно понять свою историческую ответственность за принятие судьбоносного для всей страны решения. А вдруг ничего не получится и всё благословение пойдёт прахом? К кому потом придут люди, будут глядеть с горечью в глаза и говорить: «Батя, что же ты натворил, как ты мог? Сколько людей полегло, а ты, видите ли, благословил!..»

Страдание, боль и кровь лежали в основании этой справедливой битвы за свободу. И – сердечная молитва святого угодника Божиего. Неспроста мы называем преподобного Сергия и собирателем земли Русской, и созидателем духовных скреп государства Российского. Совершенно неизвестно, как бы повернулась история России, не будь этого великого святого в нужном месте и в нужное время. Но можно сказать лишь одно – он должен был неминуемо появиться, так как святого Сергия Радонежского выстрадал тогда весь русский народ – через неимоверное историческое напряжение, глубокое покаяние и боль.

Он самоотверженно пользовался великими дарами Божиими, ничего не расплескав и не утеряв, и неустанной молитвою укреплял души всех, кто приходил к нему, так что никто не оставался неутешенным.

Отходя ко Господу, преподобный Сергий благословил свою братию и попросил их жить, имея страх Божий, душевную чистоту и нелицемерную любовь. Какие слова! Они были произнесены истинным угодником, человеком, повернувшим, с помощью Божией, историю России на путь свободы и полноты жизни.