В сознание многих поколений наших людей изначально внедрено неоспоримое чувственное знание, что Великая Отечественная война уже была. Вся система ценностей опирается на этот факт, все оценки, вся иерархия возрастов и опыта. Созданных после войны текстов о довоенном времени уйма, но все они так или иначе этически и эстетически смотрят на тот период сквозь призму того, что случится потом. Но нет-нет, да и хочется попробовать поставить себя на место тех, кто жил в тридцатые, перевоплотиться в них, чувственно воспроизвести то, как они видели мир.

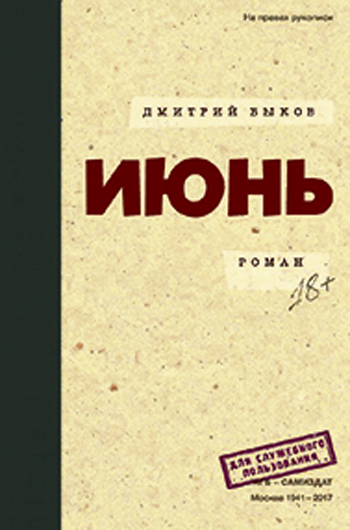

Дмитрий Быков в романе «Июнь» совершает такую попытку. И она должна быть, бесспорно, засчитана с первого раза.

Наверное, стоило ожидать от Быкова пристального внимания к теме сталинских репрессий, очередной моральной попытки докопаться до настоящих причин этой трагедии и вместе с проклятиями виноватым вымолить за все поколения живущих на этой земле прощение у невиновных. И этот аспект в тексте есть. Но он вплетён в структуру куда более тонкую, в иной эстетический объём, где не пахнет ни декларативностью, ни однобокостью оценок.

Меня весьма впечатлило, как автору удаётся создать атмосферу романа. Её константа – персональная жизнь отдельных людей, их личные драмы, их истории, хроника взлётов и падений, калейдоскоп житейских радостей и печалей. Быков не ставит своей целью показать их на «фоне страшного времени». Этот фон существует сам по себе, он разбросан по сотням деталей, диалогов, намёков, и от этого куда как достоверней, чем если бы был внедрён очевидным вторым планом и нарочито совмещён с судьбами героев. Изобразительная палитра Быкова разнообразна: казалось бы, не вполне уместная для описания второй половины тридцатых пастель используется им умело и обильно. И чем прозрачней лирические сцены, тем сильнее эффект от тех фрагментов, где пастель уходит, а краски наполняются драматической густотой, а подчас и тьмой.

Доводилось слышать мнение, что «Июнь» вовсе не роман, а просто сборник из трёх отдельных историй. Полагаю, это заблуждение, связанное с поверхностью восприятия. Несмотря на то что Дмитрий Быков отнюдь не экспериментатор по своей литературной крови, на уровне приёмов он способен затеять рискованную новаторскую игру.

Да, роман состоит из трёх неравных частей, каждая из которых врезается в 22 июня 1941 года. В первой излагается история Михаила Гвирцмана, молодого филолога, волею капризов той весьма беспощадной в человеконенавистническом ханжестве общественности вынужденного работать санитаром в больнице. Это история полна любви, выросшей на основе плотского, эта история полна борьбы этого плотского с возвышенным, которая идёт в человеке в определённом возрасте всегда вне зависимости от правящих режимов и государственных устройств. Предвоенная тревога в ней разлита по небольшим эпизодам, она отражается в некотором избыточном фатализме мироощущений персонажей, её почти не разглядишь. Ключевые персонажи молоды и в некотором смысле безответственны перед будущим, а потому их мысли о войне никак не всерьёз. Вроде бы вполне банальный прозаический ноктюрн? Нет. Во-первых, все линии внутри него выстроены изобретательно, без штампов, а во-вторых, в текст вкраплена некая ужасная и таинственная история одной немецкой семьи, которая не даёт покоя подруге Гвирцмана Лийке. По сюжету она как будто бы не нужна и даже чересчур диссонирует со всем остальным, да и для раскрытия характера героини также даёт не слишком много. Но она открывает настежь окно в тот другой, страшный мир, существующий рядом с нами, но пока он не покажет себя, мы о нём словно и не ведаем. В этом одна из констант жизни людей до войны: да, репрессии, да, ужас, но пока он не коснулся тебя, его как бы нет. Во многом поэтому попавшиеся на эту уловку советские граждане не стряхнули с себя то, что их безжалостно душило. Во второй части, где в центре повествования советский газетчик Борис Гордон, этот мотив звучит уже явственней, здесь механизм репрессивной машины вполне отчётлив, и герой реагирует на него сумасшедшим отчаянием, начинает вести себя вне собственных правил, в нём проявляется одна из его редких личин (Борис шестой). Здесь Быков выводит на первый план читательского восприятия одну из ключевых для отечественной истории парадигм, и вывод его, хоть и зашит в художественный образ, однозначен: никакие политические цели и перегруппировки не оправдывают Пакт о ненападении с фашистской Германией, которая к тому времени уже полностью открыла своё расистское личико. Этот пакт стал тем поворотным моментом, когда никакого морального оправдания советский режим уже не заслуживал, как бы ни тщился. Этим же пафосом движим герой третьей части, филолог Крастышевский, в своём помешательстве он призывает войну как можно скорее начаться, видя только в ней возможность очищения от скверны. Но кто более безумен, мечтатель, уверовавший, что реальность способны изменить слова, или советское руководство тех лет, уничтожившее миллионы своих сограждан? А вы говорите, три отдельные части! Помимо этого горизонтального эмоционального общего сюжета, части объединяет ещё и то, что, читая их одну за одной, преисполняешься уверенности, что рядом с теми героями, о которых идёт речь, живут и те, о которых ты только что прочитал. (Иногда это ощущение более чем предметно. Может, я и не прав, но мне почему-то представляется, что та квартира, где Гордон общался со своим куратором из органов, и та хата, где роковая для Гвирцмана девушка Валентина встречалась с женатым любовником, это одно и то же место.)

Реализм высшей марки без всяких избыточных прилагательных, что так любят ставить перед ним.

Всем известно, что Быков – невероятный эрудит и знаток литературы. Литературоцентричность в этом романе видна невооружённым глазом. Но она связана не с подражательством и даже не с благородным вечным ученичеством, а неистребимым желанием осмыслить и переосмыслить весь русский художественный опыт. В его персонажах просвечивают классические силуэты. Так, Валентина – это ещё одна версия так любимого русской литературой образа блудницы, но в результате социалистической революции вбежавшей на социальную лестницу и утратившей сострадательный потенциал. А чекист Горелов – это наследник Порфирия Петровича, но живущий в условиях, когда ничью вину доказывать не надо.

Метод Дмитрия Быкова, хоть геометрия тут по большому счёту ни при чём, очень мудро сочетает точки зрения и углы зрения. Да, точки необходимы. Но как прекрасно, когда есть углы зрения и этих углов много. Это не позволяет нам впасть в маразматический позор ортодоксальности.

Никита Кутузов