Скоро минет уже три десятилетия, как его нет среди нас: писателя, литературоведа, художника слова, который, как казалось иногда нам раньше, был Дон Кихотом, боровшимся с ветряными мельницами. А ведь и сегодня Алесь Адамович мог бы жить: 95 лет для многих служителей Слова – возраст досягаемый. Но ничто нельзя предсказать, предугадать, спланировать так, как желаешь лишь ты один. И даже будучи трудоголиком, невозможно спланировать итог, масштабы деяний, количество написанных томов… Кроме, пожалуй, одного – твоего собственного выбора…

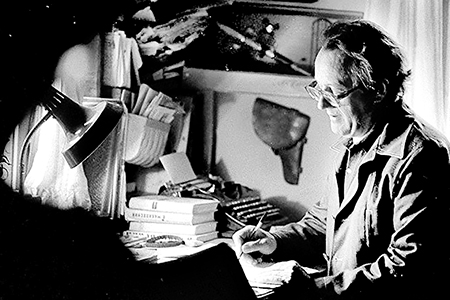

Алесь Адамович, вернувшись с войны совсем юным партизаном, увлечённо, с творческим азартом и некоторым неистовством, экстерном сдал экзамены за среднюю школу, окончил филологический факультет Белорусского государственного университета, влился в коллектив Института литературы имени Янки Купалы и занялся литературоведением. Печататься начал в 1953‑м. В 1962 году – уже доктор филологических наук. В 1958-м выходит первая монография на белорусском языке – «Путь к мастерству: Становление художественного стиля Кузьмы Чорного». Через год – сборник литературно-критических статей «Культура творчества», в 1961-м – монография «Белорусский роман: Становление жанра». Параллельно идёт его работа над художественным осмыслением Великой Отечественной, своего личного военного опыта. В 1960 году журнал «Дружба народов» публикует роман «Война под крышами».

Страстность, с которой он, человек с ружьём, подпольщик и партизан, свидетель той трагедийной жизни, что принесли в Беларусь, в советское пространство фашистские орды, недочеловеки, протыкающие штыками тела младенцев, сделал попытку осмысления человека в сочетании его поступков и жизненных убеждений, которые веками ему (человеку) вселяли в сознание, могла быть лишь частью его творений, если бы не одно «но»… И это – тот фундамент, те основы, которые пришли к Адамовичу из его усилий по прочтению романов Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Кузьмы Чорного, а потом – и Максима Горецкого, из усилий по прочтению многих произведений из разных национальных литератур. Две профессии, которым он отдавался искренне, честно, – профессии литературоведа, критика и прозаика – формировали художественный и жизненный стержень писателя. Да, где-то он оставался советским, где-то жил в своём времени (даже в разговоре о романах Виталия Сёмина не обошёлся без цитаты из Ленина). Но в главном Адамович был вне физического времени и пространства. Он, преклоняющийся перед Достоевским, в одной из своих статей и слова Салтыкова-Щедрина об авторе «Преступления и наказания» вспомнил: «…не только признаёт законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идёт далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдалённых исканий человечества… Это, так сказать, конечная цель, ввиду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями».

Нравственный и художественный выбор Алеся Адамовича как раз в том, чтобы идти дальше, чтобы своей попыткой разобраться в тяжелейших исканиях человека подтолкнуть весь мир (никак не меньше!) определить главное, наиболее важное… Одна из работ Адамовича-критика и Адамовича-публициста предварялась словами Альберта Эйнштейна: «Высвобождение силы атома изменило всё, кроме нашего мышления… Если человечество хочет выжить, то ему необходима совершенно новая система мышления». И дальше – размышления самого Алеся, Александра Михайловича: «Раз уж возникла ситуация, что человек, люди обладают мощью самих себя уничтожить, оборвать жизнь на планете, нет и быть не может более высокого нравственного чувства, чем чувство-запрет, отвергающее всё, что может привести к необратимому результату.

Все доктрины и все цели, любые стремления и средства, интересы и устремления как отдельных людей, так и целых классов, сообществ, наций, союзов и т.д. и т.п. – всё оценивается, и должно, и будет оцениваться по высшему счёту: к бездне толкают или от бездны уводят они человечество? И это так, даже если кто-то объявляет и будет и дальше убеждать себя и других, что есть «вещи поважнее»…

Раз существует как реальное и не отменимое ничем требование, диктуемое высшими интересами людскими: «Не убий человечество!», тогда все другие нравственные постулаты, требования самые древние, «исходные», тоже должны как-то с этим соотноситься».

И Дон Кихот, идеалист в желании соединить нравственность с жёстким реалистическим временем, разрушающим пространство для здравой жизни человечества, Алесь Адамович с открытым забралом шёл вперёд, находил в разрешении разных тем ту интонацию, которая заставляла читателей задуматься. Он совсем не случайно написал «Хатынскую повесть» как знак памяти о сотнях белорусских Хатыней, о Лидице, о массовом истреблении нацистами 642 жителей французской деревни Орадур-сюр-Глан… И не мог не написать «Карателей». Но всего этого для наиболее убедительного проникновения в смыслы трагедий, в историю человека (или, скорее, в историю поведения и сущность того, кто скрывался за личиной человека) писателю было мало. Поэтому вместе со своими друзьями, коллегами по творческому цеху – известным прозаиком Янкой Брылём и литературоведом Владимиром Колесником, партизанами, прошедшими через войну, людьми немало повидавшими, Адамович отправляется в путешествие по белорусским деревням и собирает свидетельства очевидцев, непосредственных участников трагедий, связанных с уничтожением, сожжением фашистами деревень. За три года авторы будущей книги – «Я из огненной деревни…» – побывали в 147 деревнях, записали свидетельства более 300 непосредственных участников событий. Книга увидела свет на белорусском языке в 1975 году. В 1977‑м вышла в переводе Дмитрия Ковалёва на русском. Была переведена на многие другие языки.

…Ещё в начале 1970-х, выступая в Москве на заседании военных писателей, которое собрал председатель бюро по публицистике и очерку Союза писателей СССР Константин Симонов, Александр Михайлович рассказал о том, что белорусы занимаются книгой «Я из огненной деревни…». И спросил, делают ли что-то похожее ленинградцы. Но дальше обсуждений ничего и не состоялось. В 1974 году Адамовичу довелось побывать у Фёдора Абрамова. Белорус сделал попытку навязать тему писателю-деревенщику. Фёдор Алексеевич показал на крестьянский сундук, который был забит различными записями, материалами для будущих произведений. Всё это Абрамов привозил из своих летних путешествий, когда жил в Верколе, в Пинежском районе, рядом с героями своих будущих книг. И тогда Адамович осмелился подумать, что будет сам делать о ленинградской блокаде книгу, похожую на «Огненную деревню». Разумеется, в соавторстве с кем-то из ленинградских писателей, которым тема и ближе, и понятней.

Лучше других ленинградцев Александр Михайлович знал Даниила Гранина. Больше, правда, заочно – немного переписывался с ним по поводу эссе Гранина о Пушкине и Булгарине. И, придя к решению писать о блокаде и блокадниках, Адамович снова написал Даниилу Александровичу. Написал о том, какой видит ленинградскую книгу. Гранин ответил сразу, идею понял, но задался вопросом, где найти время. Позже Адамович напишет: «…время – с этой категорией бытия у Гранина отношения самые строгие. (Не случайно он автор удивительной книги «Эта странная жизнь», в которой, при всей гранинской сдержанности, звучит гимн человеку, который за свою сознательную жизнь не потерял, не упустил из-под своего контроля ни одной минуты времени. Ни одной – в буквальном смысле.) Нужно было убеждать занятого больше, чем ты сам, человека, что эта работа – для него лично и вообще – самая важная, главная. Тем более он вправе спросить: «Почему за такую работу должен браться писатель? Она скорее журналистская…»

Даниил Гранин, понимая масштаб замысла, предложил Адамовичу: «Но хотите, я найду вам толковых соавторов?» Собрались на квартире у ленинградского писателя. Хозяин включил магнитофон: мол, выкладывайте, Александр Михайлович, свои идеи. Но Адамовича вскоре спросили, а читал ли он книги о блокаде, которых десятки и даже сотни? Мол, люди с пелёнок живут в городе на Неве, тысячу раз слышали о трагедии, всё это переживали их близкие, а тут вдруг чужак приехал…

Когда гости ушли, Гранин, на глазах которого произошёл сокрушительный «провал» убеждения, сказал: «Ну раз так, возьмусь я!..» Так и началась совместная работа двух талантов, способных рассмотреть, почувствовать боль людскую, понять, что значит она для тех поколений, что идут следом.

«Блокадная книга», сотканная из множества рассказов об архитрагических испытаниях ленинградцев, блокадников, зажила своей судьбой. Её поначалу с трудом принимали, пытались запрещать её издание. Вес, общественный, писательский авторитет Гранина, сыграл свою величайшую роль в защите книги… Алесь Адамович сорок лет назад сказал в связи с «Блокадной книгой»: «Да, тайны эти и глубины часто таковы, что их лучше бы не видеть и не знать. Но если столько людей их видят неотступно, несут в себе через десятилетия, разве имеет право литература отворачиваться? Или, как говорил Достоевский, «отвёртываться»?.. Отвёртываться права не имеем, но долго смотреть, очень долго – как это выдержать?

Туда бы, где не боль, не тоска смертельная, а психология радости, мира, света. Только возможно ли это, если слишком долго находился в тех чёрных, разрытых войной карьерах?..»

Михаил Тимковицкий,

доктор филологических наук