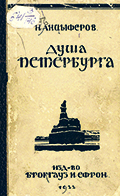

Ровно 100 лет назад свет увидела «Душа Петербурга» – книга замечательного историка и знатока города на Неве Николая Анциферова. Этому событию был посвящён вечер в Книжной лавке писателей, который провёл известный в Северной столице «литературный старатель» (как он сам себя называет) Евгений Белодубровский. И конечно же, петербуржцы не могли не вспомнить судьбу автора этого издания.

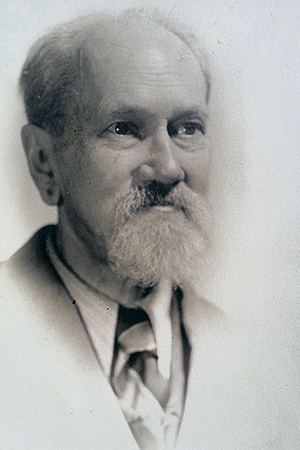

Биографические сведения об этом советском культурологе и краеведе сравнительно невелики. Николай Анциферов родился в августе 1889 года в пригороде Умани Софиевке. Выпускник Киевской гимназии, он в 1908 году вместе с матерью переехал в Петербург. Там и пройдёт большая часть его жизни. В 1915 году Анциферов окончил историко-филологический факультет Петроградского университета. После его окончания был оставлен при кафедре всеобщей истории, преподавал в различных институтах, гимназиях и даже в интернате для беспризорных под Павловском. Жизнь его, как и у всех в то время, переломилась в 1917-м.

В своих дневниковых записях Анциферов записал: «17 октября. На улицах темно и людно. Страшно смотреть на эти улицы. Грядущий день несёт кровь. Куют восстание большевики. А мы все его ждём покорно как роковую силу... Тяжёлые мысли как тучи бродят в душе. Остаётся любовь к человеческой личности и вера в вечное. Вижу, что это не зависит ни от каких событий…»

Но жизнь продолжалась. Уже тогда город, в котором он жил, оказался в центре интересов молодого историка. Анциферов руководил семинарами по изучению Петербурга и Павловска, выступал с докладами, водил экскурсии по городу и пригородам, публиковался в журналах. В Петроградском научно-исследовательском экскурсионном институте молодой ученый вёл семинары: «Собирание и группировка литературного материала для составления хрестоматии по Петербургу», «Город с экскурсионной точки зрения», «Летний семинарий по Царскому Селу». В сентябре 1924 года он перешёл в Петроградское отделение Центрального бюро краеведения.

Градовед

Сегодня Николая Анциферова считают основоположником петербурговедения. В середине 1920-х он работал над книгой, заложившей основы отечественной урбанистики, – «Опыт изучения города как социального организма. Опыт комплексного подхода». Учёный отмечал, что его труд «имеет характер программы», цель которой он определил так: «Основная задача этой работы выявить всю значимость градоведения для каждого сознательного гражданина и культурного человека».

А ещё он был страстным приверженцем пушкинской темы. Именно Николай Павлович установил местонахождение лицейской комнаты великого поэта. «Где находились «келейки» Пушкина и Пущина? – писал он. – Они, казалось, бесследно исчезли. Как же найти в этих новых комнатах то окно, в которое смотрел Пушкин на перспективы Царского Села, то окно, перед которым он слагал свои стихи?» Анциферов упорно искал в архивах старые планы здания, обращался к мемуарам и переписке воспитанников Лицея. И «то окно» нашёл.

Соловецкий год был страшен

Несмотря на, казалось бы, безобидный для власти род занятий, на своей судьбе Анциферов в полной мере испытал «роковую силу» Октября. Весной 1925 года он был арестован, приговорён к трём годам ссылки и отправлен в Омск. Всего через три месяца освобождённый историк возвращается в Ленинград. Однако в ночь на 23 апреля 1929 года он снова арестован как участник «контрреволюционной монархической организации «Воскресенье» и приговорён к трём годам исправительно-трудового лагеря на Соловках. И даже там его не оставляли в покое. 3 мая 1930 года заключённого Анциферова арестовали как «участника контрреволюционной организации» и поместили в страшный изолятор на Секирной Горе. Обычно живыми оттуда не выходили, но Анциферову повезло. Для дальнейшего следствия его отправили в Ленинград. 20 июня лагерный срок учёному был увеличен на один год, его снова вернули в лагерь...

Один из биографов Анциферова пишет: «Соловецкий год был страшен: тогда он получил известие о смерти жены, умерли в лагере от сыпного тифа его друзья, и сам он был на волосок от гибели. По доносу одного из заключённых Николая Павловича обвинили в участии в заговоре, и он оказался в камере смертников… Однако вместо расстрела его перевели в другой барак и вскоре отправили в Ленинград, где раскручивалось «академическое дело»...

Многочисленные лагеря и смерть горячо любимой жены стали далеко не последними трагедиями в судьбе Николая Павловича. В Ленинграде во время блокады от голода умер его сын Сергей. Дочь Татьяну, которая жила в пригороде и оказалась в оккупации, немцы угнали в Германию, потом она очутилась в США, и её он больше никогда не увидел.

Книги о Петербурге

Знавшие Анциферова высоко оценивали его незаурядные человеческие и творческие качества. Академик Дмитрий Лихачёв, написавший вступительную статью к трём его знаменитым монографиям («Душа Петербурга», «Петербург Достоевского» и «Быль и миф Петербурга»), причислял его к типу «последних русских интеллигентов». Он характеризовал талант личности Анциферова как результат преображения под грузом жизненных испытаний его природного творческого начала. «О его работах по Петербургу и Царскому Селу, а затем и по изучению городов вообще заговорили сразу по их появлении в начале 20-х гг. <…> он был очень красив какою-то особенной, доброй красотой, – вспоминал Лихачёв. – Открытый взгляд удивительно честных голубых глаз, доброжелательная откровенность со всеми. От него как бы излучалась душевная чистота»…

Книга Николая Анциферова «Душа Петербурга» вышла в 1922 году, ещё до того, как её автора отправили по этапам ГУЛАГа. «Вдохновенно-сдержанной песнью обречённому городу» назвал её петербургский писатель и журналист Александр Крейцер. А как ещё иначе мог относиться к нему страстно влюблённый в Северную столицу её исследователь, ставший скорбным свидетелем того, как разграбляли Эрмитаж и другие сокровищницы русской культуры, как было взорвано и разобрано на кирпичи более 120 замечательных церквей и соборов, уничтожено множество уникальных памятников. Однако Анциферов верил в возрождение любимого города.

«Порой кажется, что характер «Души Петербурга» обусловлен каким-то тихим восторгом по поводу гибели в революционной буре любимого автором старого города, – продолжает Крейцер. – Причём этот восторг, будучи неотрывен от тоски по уходящему Петербургу, проникает в неё и даже эту тоску одухотворяет. Своего рода декадентский восторг упадка. Радость по поводу воскресения Петербурга в полной мере обнаружится у Анциферова позже – после снятия ленинградской блокады. Но Николай Павлович был радостным человеком от природы. И радость была с ним всегда. Поэтому за пафосом гибели в книге «Душа Петербурга» стоит тихая анциферовская радостность, таящая в себе предчувствие грядущего воскресения».

Заветный храм

В любимый город после лагерей Николай Анциферов так и не вернулся. Жил в Москве, последние годы служил в Государственном литературном музее, писал мемуары. Работавшая с ним вместе Елена Дунаева вспоминала: «Воздействие личности Н.П. на окружающих было основано на его доброжелательности, на доверии, на желании приобщить других к его богатому духовному миру. Есть в фототеке Литературного музея прекрасная фотография – Н.П. с группой школьников на выставке Пушкина 1949 года; очевидно, для Н.П. экскурсии были театром одного актёра, он вдохновлялся контактом с аудиторией. Он любил устраивать экскурсии и поездки для сотрудников, таковы посещения Остафьева, Загорья, Царицына, Лефортова, арбатских переулков – Москву он знал лучше нас – коренных москвичей. В ту пору он мог в хороший погожий день вдруг сказать молодым сотрудницам: «Девочки, поехали за город», и мы с ним уезжали в Соколово, в Дубровицы… И лекции, и экскурсии Н.П. были богаты неожиданными ассоциациями, сопоставлениями, я любила шутить, что и на Луне Н.П. сейчас же провёл бы первую экскурсию».

Анциферов умер в Москве и похоронен на Ваганьковском кладбище. Однако в Петербурге о нём помнят до сих пор. В 1995 году была учреждена Международная Анциферовская премия. В состав её учредителей вошёл Государственный музей истории Санкт-Петербурга. В Монетном дворе были отчеканены памятные бронзовые медали с портретом Анциферова, которые уже несколько лет вручаются её лауреатам – авторам лучших новых книг о городе на Неве.

Известно, что любимым поэтом Анциферова был Владимир Соловьёв. Говорят, он часто цитировал его стихотворение:

…В холодный белый день дорогой одинокой,

Как прежде, я иду в неведомой стране.

Рассеялся туман, и ясно видит око,

Как труден горный путь и как ещё далёко,

Далёко всё, что грезилося мне.

И до полуночи неробкими шагами

Всё буду я идти к желанным берегам,

Туда, где на горе, под новыми звездами,

Весь пламенеющий победными огнями,

Меня дождётся мой заветный храм…

Этот «заветный храм» Николай Анциферов построил себе сам. Его книги о Петербурге читают до сих пор.