Понятия «электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии» появились в Законе об образовании ещё десять лет назад, но массово опробовали эти технологии на практике мы лишь в пандемию коронавируса. Результаты неоднозначны: одни увидели в этих методах будущее, другие их яро критиковали. О плюсах и минусах электронного обучения (не требующего постоянного, непосредственного взаимодействия обучающегося с педагогом) и дистанционного (когда урок ведёт педагог в прямом эфире) мы говорим с доктором технических наук, профессором, президентом Межрегиональной общественной организации содействия развитию науки и образования «Общественная академия компьютерных наук» Михаилом Карпенко.

– Михаил Петрович, электронное обучение предполагает общение лишь с бездушной машиной. Каково, на ваш взгляд, будущее системы образования и как изменится роль учителя?

– Вопрос о полной замене интеллектуальными роботами профессорско-преподавательского состава при электронном обучении не стоит. Речь идёт об освобождении преподавателей от рутинных функций и возложении их на плечи интеллектуальных роботов. При этом роль учителя нисколько не принижается, а, напротив, возрастает. В новой системе он призван выполнять высоко интеллектуальные функции, и прежде всего развивать интеллектуальные способности обучающихся.

Смотрите, благодаря развитию технологий изменилась занятость: всего 15% населения в технологически развитых странах участвует в производстве, 85% оказывает услуги. А что такое услуги? Это образование, культура, банковская деятельность, то есть всевозможные интеллектуальные занятия. Они все требуют достаточно высокого уровня образования, поэтому около половины занятого населения в технологически развитых странах имеет высшее образование. И в России – тоже. И, по-видимому, эта цифра будет расти примерно до 80%.

Раньше человечество как прогрессировало? Сначала обязательное начальное образование, потом – среднее. А сейчас такие страны, как, например, Япония и Китай, декларируют переход ко всеобщему высшему образованию. Россия такой переход не декларировала, но большая тяга людей к высшему образованию определённо есть.

В античные времена образование было персональным. В частности, так учились и учили Платон, Аристотель. Переход к капиталистическому способу производства повысил потребность в образованных людях. В связи с развитием науки, технологий, промышленности их стало не хватать, но не хватало и учителей. В этот период и был изобретён очно-групповой метод. Он экономит педагогические ресурсы, однако, конечно же, снижает качество обучения. Групповое образование не позволяет преподавателю работать с каждым из учеников в отдельности, на это просто нет времени. То есть, по существу, сегодня из учебных заведений выходят малотренированные, в общем-то недоученные люди. Поэтому расцветает система репетиторства. И с этим в существующей парадигме образовательной деятельности ничего нельзя поделать. Родители готовы платить деньги, чтобы их дети получили настоящее, персональное, полнообъёмное образование.

В век компьютеризации уже неестественно прибегать к устаревшей методике. Благодаря развитию технологий у нас появилась принципиальная возможность перейти к делокализованному и персональному образованию для всех, применяя информационные системы с искусственным интеллектом и интеллектуальные роботы. Это значит, что у каждого ученика будет свой персональный учебный план, своё персональное расписание занятий, своя персональная отчётность.

Мы все сейчас подчиняемся алгоритмам. Цифровизация и алгоритмизация неразрывно связаны между собой. Перестраивается банковская деятельность, торговля, логистика и так далее – всё перестраивается на цифровой лад. Приведу аналогии. Был гужевой транспорт, всё возили на лошадях. Были станционные смотрители, проезжие офицеры и так далее. Сейчас же гужевой транспорт ушёл в небытие. Хотя мы много с этим потеряли: лошадь – это живое существо, и даже если кучер, возница, предположим, напился, то лошадь его привозила домой. Автомобиль этого пока не может. И общаться с живым существом приятнее, чем с бездушным железом. Почему же автомобили победили? Потому что они гораздо выгоднее экономически. Точно так же – сколько бы ни сопротивлялись ретрограды, сколько бы ни убеждали, что надо вот глаза в глаза, – человечество примет в помощь профессорско-преподавательскому составу использование в образовании интеллектуальных роботов. И с этим бороться бесполезно, сколько ни ностальгируй.

– То есть вы считаете, что единственный способ повысить качество образования – это заменить традиционную систему инструментами виртуальной реальности?

– Сегодня речь не идёт о том, чтобы полностью заменить существующую систему. А вот усовершенствовать её нужно.

Вот мы все ходили и стояли в очередях в сберкассах, а сейчас туда никто не ходит и не стоит в очередях. Онлайн-банкинг победил все остальные виды обслуживания клиентов. Греф уволил десятки тысяч операционистов и бухгалтеров – им пришлось найти другую работу. То же самое обязательно будет и в образовании. Для преподавателей останется только творческая работа, а рутинную (если она нужна) будут выполнять роботы.

Мы не можем увеличить количество преподавателей в десять раз, чтобы вести массовое образование персонализированно, это возможно только с помощью электронных средств. Особенно в такой большой стране, как Россия. Та территория, которую она имеет, должна быть заселена людьми, иначе эту территорию придётся отдать. Что нужно для заселения? Должна быть хорошая связь и возможность давать образование молодому поколению. Закрываются школы – погибает деревня. Только в Тверской области около трёх тысяч населённых пунктов брошены, там никто не живёт. А сколько деревень, в которых остались одни старики? Эти деревни тоже кандидаты на вымирание. Молодёжь туда не поедет, если там нет школы. Нет школы – нет жизни. У нас за последние десятилетия было закрыто 20 тыс. школ.

Предположим, есть деревня, где всего несколько детей. Если их обеспечить учителями по всем предметам, учеников будет меньше, чем учителей. Что делать? В Конституции записано (статья 46 пункт 1), что каждый имеет право получать образование. Причём не оговорён уровень образования. И запрещена дискриминация по национальности и по месту жительства. А предположим, в деревне живёт один ребёнок. Или взрослый пытливый ум, который хочет повысить свой уровень. Они имеют такое же право на образование, как и жители мегаполиса. Можем ли мы это право предоставить? Да, можем. С помощью телекоммуникаций и электронных средств.

Удобнее всего спутниковые телекоммуникации, потому что провести в каждую деревню наземную связь пятого поколения невозможно. В своё время одна из известных образовательных организаций арендовала ресурс на двух спутниках. Она вещала на всю страну, даже Новая Земля и Северный Китай попадали в их зону. Сетью было охвачено 135 исправительных учреждений, в которых с помощью интеллектуальных роботов обучались заключённые и обслуживающий персонал.

Наше исследование показывает, что качество образования в электронных средах выше, чем в обычных. Роботы взаимодействуют персонально с каждым человеком, работают 24 часа в сутки, зарплаты не просят, терпеливы бесконечно. Интеллектуальный робот – это компьютерная программа, которая сопровождает уроки, отвечает на вопросы, воспроизводит лекции, осуществляет другие учебные процедуры, задаёт домашние задания, помогает в проверке – прекрасная обратная интерактивная связь. Роботы имеют корпуса текстов на заданную тему, и когда студент сдаёт работу, они по особым алгоритмам сравнивают её с текстами и могут давать по ней своё заключение.

– А если студент оказался гением и предложил такой ход решения задачи, которого ещё не было в этих массивах текстов?

– Такой вопрос нам задают часто, поскольку многие не понимают, что электронное обучение – это не самостоятельный и единственный приём вооружения обучающихся знаниями. Это стройная система взаимодействия в образовательном процессе многих элементов, важнейшими из них являются: преподаватели, коллегиальная образовательная среда, объединяющая всех обучающихся, современная информационная система с элементами искусственного интеллекта и собственно интеллектуальные роботы. В этой связи нужно понимать, что любая творческая работа обучающегося оценивается всеми вышеприведёнными элементами образовательной системы, и в приведённом вами случае не исключено, а, напротив, предполагается индивидуальное общение обучающегося с преподавателем. Его выделение в отдельную группу талантов и дальнейшее персональное развитие его интеллектуального потенциала.

– Всё же дистанционное обучение рассчитано на человека, который сознательно хочет учиться, а не только корочку о высшем образовании получить. Робот может проследить, студент списывает или действительно предмет знает?

– Конечно, может. Для этого существуют специальные программы идентификации студентов на занятиях, а также системы контроля за самостоятельностью выполнения обучающимися полученных ими заданий.

Всё зависит от того, как мы ставим студенту задачу. Вот, например, берётся какая-нибудь серьёзная статья из научного журнала или из серьёзной газеты, и студент должен написать на неё рецензию. Где ему списать? А в рамках практической подготовки в средней специальной или высшей школе студент должен разработать какой-то проект, например проект развития какого-то производства или региона. Или в юриспруденции – описывается определённая ситуация и студенту поручается поработать за адвоката или прокурора. Искусство обучения – это искусство задавать вопросы и ставить задачи. Надо такой вопрос задать, чтобы он был и по силам студенту, и развивал его в нужном направлении, и чтобы ему и списать было негде, и он поработал своей собственной головой. То есть он должен совершить широкий поиск в той области, о которой идёт речь, и найти нужные факты или методы для решения поставленной задачи.

ЭИОС (электронная информационно-образовательная среда), конечно, должна быть роботизирована. Мы даём множество творческих заданий нашим студентам. Почему в обычных вузах этого не делается? Потому что нет такого штата преподавателей, который сумел бы эти задания проверить.

Таким образом, обеспечивается высокая степень объективности оценивания полученных результатов освоения образовательных программ обучающимся. А это, по известным причинам, не всегда достигается при традиционной системе обучения.

За дистанционным персональным обучением будущее человечества. Оно предотвращает многие негативные явления, которые проявляются в том случае, когда собирают подростков или студентов в большие конгломераты. А, как известно, в них не исключаются и наркомания, и терроризм.

– Если ребёнок сидит один дома перед монитором, он не социализируется. В пандемию, когда многие школьники и студенты учились удалённо, отрицательными были отзывы на такую систему подготовки и у педагогов, и у родителей. Родители были вынуждены бросать работу и заниматься детьми. Или нанимать репетиторов.

– Нет ничего плохого в том, что родители занимаются детьми. Если посмотреть, как развивалось человечество, видно, что в семьях всегда было сообщество именно разновозрастных детей. Когда младшие учатся у старших, это гораздо естественнее.

Что касается репетиторства, оно прекрасно себя показывает. А если репетитором сделать не человека, а робота? Он тоже будет себя прекрасно показывать. Даже ещё лучше. Робот работает гораздо скрупулёзнее и быстро выявляет слабые места, слабые знания. Задаёт много вопросов и, по мере того как человек на них отвечает, нащупывает зоны знаний и зоны незнаний предметов и сообщает об этом ученику: вы недоработали такие-то вопросы. Ориентирует – почитайте такой-то параграф. Контролирует результат.

Кроме того, робот способен информировать родителей обучающихся и других заинтересованных лиц не только о полученных результатах освоения обучающимся образовательной программы, но и о затрачиваемом им времени на выполнение тех или иных заданий, его старательности и добросовестности. Что же касается социализации, то непосредственно на уроках в школе или занятиях в институте она ведь тоже неосуществима. Преподаватель не позволяет обучающимся отвлекаться и вести посторонние разговоры. Общение же между собой в основном происходит в перерывах между занятиями или после них. При этом нельзя не заметить, что характерной особенностью общения молодёжи, её социализации в настоящее время является использование социальных сетей. Всё это применимо и при электронном обучении, реализации дистанционных технологий.

В научном труде не может быть синонимов, метафор, гипербол и всякого прочего украшательства, там должно быть строго семантическое поле (один термин – одно понятие). Вся медицина на латыни, на мёртвом языке. Зачем? Чтобы не было путаницы. Таким способом, может быть, нельзя готовить журналистов или писателей, но многие гуманитарные дисциплины (юриспруденция и другие) так изучать можно.

Мы люди технические, всё понимаем прагматично с точки зрения организации технологии процесса. Мы хотим добиться определённого результата, поэтому стараемся перейти на латынь, чтобы не погружаться в рыхлые слои мнений, сомнений, колебаний. Мы понимаем так: перед нами студент или школьник и ему надо преподать определённые знания, которые могут ему пригодиться в жизни. Какие знания – это уже несущественно. Профессор Рождественский в МГУ – он, к сожалению, умер, – исследовал, как давали образование в разные века, в разные эпохи. Выяснилось: чтобы получить высшее образование, надо на это потратить десять тысяч часов. Неважно, какое образование, важно – десять тысяч часов. Есть понятие «человек с высшим образованием». Неважно с каким – юридическим, экономическим, техническим. Важно, что с высшим. У людей с высшим образованием определённая ментальность, стиль поведения. Они очень мало совершают насильственных преступлений. Обман, подделка какого-то чека – да, это случается. Но насильственных преступлений они и их дети избегают. То есть высшее образование имеет особую ценность для общества.

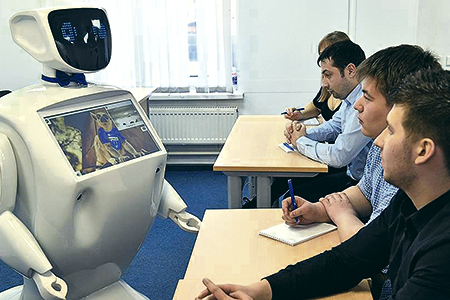

Например, в одном из университетов Казани эксперимент с роботом-преподавателем был проведён ещё пять лет назад

– Я смотрю, у вас нет на столе компьютера.

– Да, я человек старой формации. Я всё пишу ручкой. Всё ещё пользуюсь бумагой, но понимаю, что бумажный век уже кончился. Появятся какие-то новые, совершенно фантастические электронные экосистемы, над которыми работают гигантские корпорации типа Google, Microsoft и которые и в самом деле позволят перейти и в виртуальные миры.

– Это хорошо или плохо – виртуальные миры?

– Это не хорошо и не плохо. Этого невозможно избежать.

– Вашими технологиями вузы пользуются?

– Да, мы работаем с образовательными организациями. Вооружаем их своими рекомендациями, дидактикой и технологиями.

Почему многие недовольны результатами дистанционного обучения в пандемию? Потому что, сохранив дидактики очно-группового обучения, образовательные организации пытались использовать новые технологии и телекоммуникации без обеспечения должной комплексности и системности их применения. При электронном обучении тоже применяются телекоммуникации, но применяется весь арсенал информатизации в строгой логической последовательности – это базы данных, интеллектуальные роботы, Big Data (массивы данных большого объёма), особым образом организованные информационные, образовательные ресурсы. За цифровым или электронным обучением будущее.

Понимаете, назад вернуться невозможно. Некоторые сидят и ностальгируют, как раньше было хорошо. Не было хорошо. Образование в эпоху индустриализации, по сравнению с античным, не только выиграло, но и проиграло по дидактике и по методам. Сейчас у нас есть возможность сохранить всё, что было наработано в предыдущие десятилетия и даже столетия, и одновременно с этим вернуть преимущество персонального античного образования через использование цифровых электронных средств. Эту возможность, мы считаем, надо использовать. Если мы желаем добра своему народу.

Беседу вела

Людмила Мазурова