В Российской государственной библиотеке хранится экземпляр разделённой пополам книги, вышедшей в 1811 году и посвящённой 19 октября. В первой её части Устав Лицея, список воспитанников и Речь Куницына, во второй – Речь Кошанского «О преимуществах российского слова», прочитанная… Когда, если не 19 октября, или не прочитанная вовсе? Судьба этого сочинения первого «словесного» учителя царскосельских мальчиков загадочна, ибо о ней наши пушкинисты почти не упоминают.

Так выступил ли Кошанский с лекцией? Или только «готовился выступить»? Когда же была прочитана эта речь? Почему она была отделена от первой части книги? Читалась ли эта речь 19 октября или, может быть, она стала первой лекцией, прочитанной лицеистам в стенах их Аlma mater? Возможно, она так и осталась печатным текстом, не озвученным никому и никогда. Так или иначе, перед нами текст как вполне ясное свидетельство тех мыслей и слов, которыми благословлялись вступающие в Царскосельский лицей ученики.

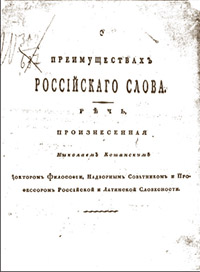

«О преимуществах российского слова»

Из речи, произнесённой Николаем Кошанским, доктором философии, надворным советником и профессором российской и латинской словесности 19 октября 1811 года.

Юные россы!

Юные россы!

Торжествуя день сей, залог славы и благоденствия России... дадим обет сердец наших, что... оправдаем призвание наше и совершим надежду сладкую для родителей и потомков...

Душа наша, рождённая понимать и чувствовать, вечно не насытится ни познаниями, ни чувствованиями; она беспрестанно стремится к чему-то новому, совершенному. Науки – пища души. Дар слова есть средство наслаждаться и разделять наслаждения. Отнимите их – и сия часть божества, сей огнь непостижный неприметно, нечувствительно потухнет...

Дар слова есть средство всех познаний и действий человеческих, и мы, желая быть полезными, прежде всего, должны образовать сию способность – первое отличие и достоинство человека. Но какое слово, какой язык ближе к нашим чувствам, к нашим тайнам, к нашему сердцу? Тот, на котором в первый раз мы услышали и наименовали Бога, родителей и всё любезное нам – язык нашего Отчества.

Но прежде, нежели приступим к правилам, обратим внимание на свойства российского языка и рассмотрим, каким преимуществом слова могут гордиться пред нами иноплемённые.

Обилием ли? Богатством слов и выражений? Но российское слово может обилием своим составить два языка... Славянский, образуя любимое творение своё – язык россiйский, отдал в наследство ему и обилие греков, и своё собственное богатство. Какое многоразличие слов в языке нашем не только для выражения понятий, но и самих оттенков, переходов и переливов чувствований! Какое множество слов почти однозначащих, но чудесно рисующих мысль нашу, как кисть великого художника рисует едва приметные переливы света и тени! Мы говорим: блеск, свет, отблеск, сияние, блистание, мерцание. Говорим: рука, десница, мышца – слова почти однозначащие, но какое тонкое различие и постепенность! Какое обилие и богатство! И сколько неисчерпаемых сокровищ хранится для нас на языке славянском! Мы не можем завидовать обилию языков иноплемённых.

Свободою ль в расположенье слов? Но сей свободы ни один почти из новейших языков не имеет; ни один, стеснённый правилами, не может следовать первым впечатлениям природы, иногда нечаянно, необыкновенно представляющей понятия. Сие право осталось только в языках древних, перешло в славянский и благоразумно сохранилось в российском. Величественное слово наше свободно в течении своём, как ручьи, журчащие меж цветами, и мы можем гордиться сим преимуществом пред другими.

Благородством ль? Важностию? Быстротой? Но российское слово вмещает и благородство греков, и важность римлян. Мы так же, как Цезарь, можем сказать быстро и величественно в трёх словах: пришёл, увидел, победил. Какое слово может сравниться подобною быстротою?..

Выразительностью ли и гибкостию ли слова? Но сие свойство есть отличие Российского слова... Мы, юные питомцы, приближась к правилам, увидим, какая выразительность заключается в действиях однократных и многократных, во множестве слово-сокращающих причастий и, наконец, в трояком переходе каждого действующего глагола. Здесь скажем только, что выразительность и гибкость – суть преимущества российского слова, и повторим: «Каким превосходством языка могут гордиться перед нами иноплемённые?»

Гармониею ли? Подражанием природе? Но язык россiйский есть самая музыка... Если справедливо, что языка совершенного нет и быть не может, ибо в природе несравненно больше предметов, нежели в языках слов; если справедливо, что близким к совершенству почитается тот язык, в котором есть обилие слов и выражений, в котором есть свобода в расположении, гибкость в соединении и живость в представлении картин и понятий, который, наконец, имеет свои тоны, благозвучность и подражательную гармонию, то мы можем справедливо и торжественно сказать, что слово российское ближе и удобнее к совершенству, нежели все языки иноплемённых.

Творениями ли стран чуждых? Подлинно они велики и достойны внимания, ибо собраны веками и продолжительною опытностию, но Россия единым столетием как единым шагом их достигла. Чьё сердце не исполнится восторга в беседе Ломоносовых, Херасковых, Богдановичей? Чей дух не пленится творениями российских гениев? Сильно и разительно витийствуют наши ораторы, и дар слова движет и колеблет сердца россов...

И сие стройное, величественное слово может быть оставлено? И сей живой, подражательной музыке дерзают предпочесть звук иноземный? Доколе не истребится предрассудок, воскормленный млеком чуждым? И прилично ли россу – воззрите на него: чело его, рождённое для лавров, так гордо и величественно; его взор, зерцало души великой, так быстр и проницателен; его грудь твёрдокаменная так пламенно горит любовию к царю и Отечеству; его десница, как гром небесный, так ужасна противным; и его слово так обильно и живописно, как красы лугов и долин; свободно в течении своём как ручьи, журчащие между цветами; выразительно и звучно как гул громов и трели соловья в пустыне; и, наконец, величественно и чудесно, как самая природа – и прилично ли россу отдать преимущество в слове иноплемённым, отдать и раболепствовать перед самым их томным и диким произношением?

Но сей огнь на лицах ваших, но сие чувство во взорах говорит, что вы не отдадитесь предрассудкам сердца юного. Обратите внимание к словесности российской, к наукам, ко всему высокому, прекрасному и великому, и... воспарите в путь славы по стопам предков ваших.

Сего желают от вас родители и наставники, сего ожидает высокое покровительство мецената, сего требует отечество и высочайшая воля августейшего монарха.