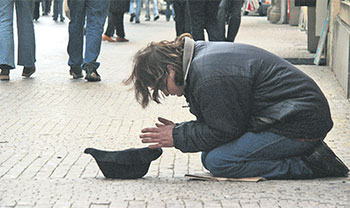

Обязанность трудиться – более конструктивный способ преодоления бедности, чем раздача милостыни

В конце 80-х годов, на излёте перестройки, в прессе началась дружная работа по обелению фигуры капиталиста. Требовалось в сжатые сроки изменить знак с минуса на плюс: превратить предпринимателя из кровопийцы-эксплуататора в друга и благодетеля трудового народа. Почти каждое издание отметилось сладкоречивой статьёй о подвигах благотворительности Морозовых, Прохоровых, Мамонтовых.

Их и наши буржуи

Создавалось странное впечатление, будто все эти замечательные люди по своей буржуйской специальности почти не работали, а только и делали, что основывали больницы, театры и картинные галереи. А откуда деньги-то у них? И ещё вопрос: а вот если б они не заводили театры, а занимались только промышленностью, они были бы дурными и вредными? Этими вопросами никто не задавался: от капиталиста ждали (и ждут) благотворительности. Предпринимательская деятельность как таковая на Руси не особо понимается и не уважается. (Это, кстати, одна из причин, «почему Россия не Америка».)

В русском сознании идея раздачи имущества бедным очень сильна. Русский предприниматель вообще как-то не слишком привязан к собственности; она, даже нажитая честно, кажется ему чем-то случайным, неважным и даже непочтенным. На это обращал внимание Николай Бердяев: «Европейский буржуа наживается и обогащается с сознанием своего большого совершенства и превосходства, с верой в свои буржуазные добродетели. Русский буржуа, наживаясь и обогащаясь, всегда чувствует себя немного грешником и немного презирает буржуазные добродетели». («О святости и честности»).

Вокруг каждого более-менее успешного предпринимателя толчётся масса всякого люда, которым он помогает: даёт деньги, что-то устраивает, берёт их детей на работу… Редко кто отдаёт себе отчёт, зачем он это делает: русское предпринимательство во многом нерасчётливо и безотчётно. Чаще всего это неосознанный позыв раздать имущество бедным, что делается в решающей степени для себя, а не для бедных. «Древнерусский благотворитель, «христолюбец» менее помышлял о том, чтобы добрым делом поднять уровень общественного благосостояния, чем о том, чтобы возвысить уровень собственного духовного совершенствования», – писал В. Ключевский в статье «Добрые люди Древней Руси». По-моему, в существе дела мало что изменилось.

В Туле, откуда наша семья, сохранился такой рассказ. В одной из тамошних гостиных сто с лишним лет назад кто-то сказал: «Вот, господа, граф Толстой учит раздать имущество бедным». – «Я его понимаю, – тут же откликнулась одна помещица. – Это гораздо легче, чем им разумно управлять».

Трудно не только управлять имуществом, помогать – тоже крайне трудное дело. Помогать так, чтобы был результат, а не просто деньги потратить. Деньги-то с удовольствием проедят-пропьют – только давай.

Благотворительность часто оказывается вредной для тех, на кого она направлена, и разрушительной для общества в целом.

«Поп Мальтус», работники и нахлебники

Первым это понял «поп Мальтус», как называл этого интереснейшего автора В.И. Ленин. «Мальтузианство» в общественном сознании закрепилось едва ли не как синоним людоедства, но на самом деле Ф. Мальтус был добросовестным учёным и, видимо, добрым человеком.

Он высказал верное наблюдение: помощь бедным ведёт к увеличению их количества и вообще бедности как общественного явления – того, что в Англии называли пауперизмом. Во времена Мальтуса, в конце XVIII века, промышленная революция вызвала массовую, доселе невиданную нищету. Государство пыталось помогать, собирая специальный налог – poor tax – и распределяя его через церковные приходы. Мальтус, будучи священником англиканской церкви, знал положение с благотворительностью очень предметно. «Может показаться странным, что посредством денежных пособий нельзя улучшить участь бедных, не понижая в такой же мере благосостояния остального общества, тем не менее это так», – писал он. Перераспределяя общественный продукт, мы увеличиваем число претендентов на «помощь» и отучаем людей стоять на своих ногах. Более того, помощь обычно попадает к тем, кто лучше умеет просить. Поэтому в деле милосердия нужен не эмоциональный, а трезвый взгляд: «…если чувство милосердия безотчётно, если степень кажущегося несчастья будет единственным мерилом нашей благотворительности, то она, очевидно, будет применяться исключительно к профессиональным нищим». Короче говоря, раздача пособий только увеличивает численность соискателей. А при том же самом совокупном общественном продукте каждому члену общества в итоге достаётся всё меньшая часть. Сегодня на родине «попа Мальтуса» наблюдаются толпы получателей пособий, и конца-краю этому не видно, они рождаются и умирают на пособии.

Что же предлагает тот давний политэконом? Помогать не самым бедным, а тем, кто что-то пытается сделать, но для достижения успеха ему не хватает небольшой помощи. Для общего блага надо поддерживать скорее сильных, чем слабых. Это очень английская мысль, она плохо входит в русское сознание, но в интересах общества в целом – увеличивать число работников, а не нахлебников. Помощь слабым делает их ещё слабее, отучает от инициативы: зачем корячиться, когда и так дадут?

И второе – увеличивать общественный продукт. Не делёжка, а создание новых ценностей – вот что реально способно уменьшить бедность. «Если кто-либо возделает новый участок земли и жатву с этого участка отдаст бедным, он сделает добро как этим бедным, так и всему обществу, ибо внесёт новый продукт в общий запас средств потребления, предназначенных для населения. Но если мы дадим бедному денег при условии, что количество продовольствия в обществе не изменится, то мы дадим ему право на получение большей части запасов, чем сколько он получал прежде, а между тем это может быть достигнуто лишь путём уменьшения доли остальных членов общества», – рассуждает англиканский пастор.

Эти общие принципы, замеченные Мальтусом, верны и в большом, и в малом.

Сколь бездарным ни давай…

Давно известно: если деловое предприятие работает в минус и ему дать денег для затыкания дыры, то довольно скоро эти деньги будут бодро проедены, а дыры будут зиять в прежней красе. Поэтому, когда правительство «спасает» банки и корпорации, раздавая деньги и не меняя менеджмента, результаты закономерны и предсказуемы.

Благотворительное «спасение» лежащих на боку предприятий за казённый счёт, т.е. национализация убытков при сохранении приватизации прибылей – вещь разрушительная, и в этом вряд ли кто-то может сомневаться. Без изменения менеджмента любые деньги будут бездарно проедены.

Похожую историю наблюдаем на уровне стран и народов. «Помощь» слаборазвитым странам со стороны стран богатых приводит лишь к более беспросветной бедности. Об этом хорошо пишет известный норвежский экономист Эрик Райнерт в книге «Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными». Единственной подлинной помощью беднякам было бы дать им возможность развиться, сформировав у себя хотя бы среднеразвитую обрабатывающую промышленность под защитой благодетельного протекционизма. То, что происходит сегодня, Райнерт называет «благотворительным колониализмом», ведущим к усугублению бедности и упадка.

Что вверху, то и внизу, как говорят на Востоке. То есть ровно то же самое и в малой человеческой жизни. Пособия вроде пособия по безработице, выдаваемые без всяких условий, развращают и лишают человека шанса стать тружеником. Что надо? Нужны общественные работы, нужна обязанность безработных получателей пособий работать на этих работах. Говорят, такое правило есть в Белоруссии. Наша страна велика и не обустроена, её надо осваивать и обустраивать, а не раздавать деньги, которых мало. Подлинной благотворительностью было бы заведение таких работ. Хорошо бы, кстати, устроить работы, на которых могли бы подрабатывать и пенсионеры. А для начала сделать интернет-ресурс, где пенсионерка могла бы найти разовую работу няни, репетитора, садовника и т.п.

Труд, а не милостыня

Организация дела, народного труда – вот истинная роль, если угодно – миссия предпринимателя. Предпринимателем может быть и государство, и у нас в России это часто бывает – можно сказать, это наша традиция. Кто бы ни был предпринимателем, его задача – увеличить количество труда, а с ним и общественное богатство, поскольку верно сказал современник «попа Мальтуса» Вильям Петти: «Труд есть отец всякого богатства».

Что касается нашей страны, то нам нужна новая индустриализация. Давно известно, и об этом тоже пишет Эрик Райнерт, что источником подлинного богатства народов служит высокоразвитая, многоотраслевая обрабатывающая промышленность. Народ, живущий «от земли» (сельским хозяйством или добычей сырья), никогда не достигнет прочного богатства. Промышленность создаёт рабочие места с хорошей зарплатой – именно они нам нужны, а не пенсии и пособия. Не материнский капитал, а хорошая зарплата для отца. Тогда и матери хватит, и младенцам, и престарелым родителям перепадёт. Я не к тому, что нужно немедленно отменить пособия, я лишь показываю, что только на путях труда и созидания можно одолеть бедность.

Нужно ли помогать отдельным людям? Полезно ли, если человек богатый от своих достатков что-то даст тому, кому вроде как нужна помощь?

Я лично многократно помогала разным людям, и, знаете, толка большого не было. Никто из тех, кому, как мне казалось, я даю благодетельный «толчок», не поднялся и ничего путного не достиг. Некоторые потом плаксиво обижались, когда привычная помощь прекращалась. У меня даже сложилась некая теория о трёх этапах умственной эволюции получателя доброхотных даяний.

Этап первый – восторженное изумление: «Неужели это всё мне?»

Этап второй – привычка: «Это наша добрая традиция, что вы мне это даёте».

Этап третий – недовольство: «Мало дали. И вообще на свете есть то же самое, но гораздо лучшего качества».

Некоторые быстро приходят к третьему этапу, иные задерживаются на втором, но так, чтобы человек сказал: «Спасибо, теперь я сам», – с таким я не встречалась. Так что глобальной пользы – для самого героя – благотворительность не имеет. Но из эмоциональных побуждений, чем отнюдь не горжусь, я продолжаю кое-кому кое-что давать.

Кстати, советское государство благотворительность такого рода не приветствовало. В перестройку, когда начали вешать всех собак на советскую власть, это объяснялось жестокосердием большевиков. На самом деле в этом был большой смысл. Работа для всех, более того, всеобщая обязанность трудиться и соответственно получать зарплату – это неизмеримо более конструктивный способ преодоления бедности, чем раздача милостыни.