Но так тревожно стало снова,

Когда глядела на меня

Как бы из времени иного.

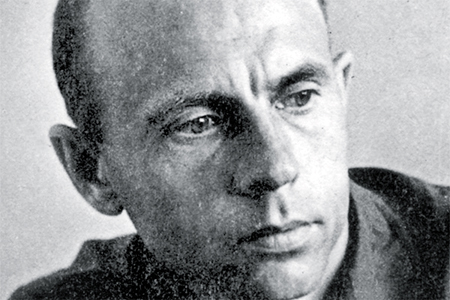

Алексей Прасолов

Я ощущаю эту тревогу.

И не только потому, что это строки, обращённые лично к тебе, хотя и поэтому тоже.

Есть другой, более важный, общественно значимый смысл, который просматривается в тревоге поэта: как мы прочтём его творчество, жизнь и судьбу из иного времени – будущего?

Это время сегодня наступило: XXI век, начало, до приближающегося столетия со дня рождения поэта осталось всего лишь десятилетие.

Есть ли основания для тревоги?

Алексей Прасолов признан, входит во многие антологии русской поэзии ХХ века, о нём пишет критика, помнит читатель.

И всё же, всё же, всё же…

«Тревога военного лета./ Опять подступает к глазам / Шинельная серость рассвета, / В осколочной оспе вокзал» (1963); «Тревожит вновь на перепутье / Полёт взыскательных минут. / Идут часы и по минуте / Нам вечность ёмкую дают» (1963); «И знать хочу у праведной черты, / Где равновесье держит бытиё, / Что я средь вас – лишь памятник беды. / А не предвестник сумрачный её» (1966)… Образы тревоги – ключевые; они проходят, пронизывая насквозь, через всё творчество поэта, и, вступая в яркий след, оставленный ими, почти физически ощущаешь: именно здесь, в координатах времени и пространства, жизни и смерти, любви и памяти, пролегает Судьба Прасолова (Кожинов считал, что Судьба выше творческой судьбы) и Путь, трагическое начало которого определено признанием: «Итак, с рождения вошло – / Мир в ощущение расколот: / От тела матери – тепло. / От рук отца – бездомный холод. / Кричу, не помнящий себя, / Меж двух начал, сурово слитых. / Что ж, разворачивай, судьба, / Новорождённой жизни свиток. / И прежде всех земных забот / Ты выставь письмена косые / Своей рукой корявой – год / И имя родины – Россия» (1963).

Сегодня трудно представить себе, что поэт такого мощного звучания и предчувствия трагического разворота своей судьбы мог быть причислен критикой к «тихим лирикам». Отчётливо понимаешь, что попадание поэта в «обойму», «поколение», «группу» в 60-е годы давало ему возможность войти в литературный процесс. Вместе с Рубцовым, Соколовым, Передреевым, Жигулиным, Тряпкиным Прасолов был внесён в ряд «тихих» традиционных русских лириков, противоположных «громким», новаторам Вознесенскому, Евтушенко, Ахмадулиной и другим. Он был замечен, отмечен и оценён. Как «тихий». И эта оценка держалась долго.

Односторонняя прямолинейность этого критического взгляда сегодня очевидна. Прасолов был другой. Слишком самобытный – из страны философов, глубоко индивидуальный, резко непохожий на «благополучных» (его слово) самим «веществом существования» в мире.

В записных книжках Андрея Платонова встречаем: «человек – не тот, кто у всех на глазах, а тот, кто внутри себя». Алексей Прасолов был именно таким внутренним сокровенным человеком: «Я изойду всем, что накопилось, – и тогда до боли резко увижу своё, а вокруг меня, вокруг всех предметов – мягкий тёплый сумрак, и мир – из рембрандтовского глубокого сумрака» (из дневника 10.II.1966 г.).

Кажется, это сам герой произведений Андрея Платонова, сокровенный человек, после долгого молчания обрёл свой голос (об этом более подробно – в моей статье «Андрей Платонов и Алексей Прасолов. К проблеме сокровенного человека» («Литературная Россия», 1999, №36). И это – не литературный домысел. Есть гений места, и у Прасолова с автором «Реки Потудань» он был един. Жизнь поэта протекала в тех местах ЦЧО – Черноземья, Воронежской области, которые исходил землемер Платонов, – Россошь, Анна, Хохол, Репьевка; здесь, где он тянул – с перерывами – газетную лямку редактором отдела писем или сельского хозяйства. А ночью писал своё…

«Вспомнил бюст Пушкина в сквере, в Россоши. Лицо, как изъеденное оспой, обращено на булыжное шоссе, по которому валом валит грязный осенний скот – на бойню. Ещё перед лицом – вывеска милиции. Здесь – гнездовье Прасоловых. Отсюда, чувствуется, гнали гурты на Воронеж, на Москву (Кольцовские гурты).

В Колбино (ближе к Дону) много красивых девушек. Видимо, смесь «широкоскулой» – татарской и прочей дикой крови не разбавила славянской. Где-то здесь шла грань (река Потудань).

Вообще, исторические события оставили здесь заметный след на земле, на людях, войны – на их судьбах. (Потудань – Потудон – Дон). Интересно. Где правда?» (запись в дневнике 22.IX. 1965).

Эта земля, до боли родная, прикипевшая к сердцу поэта, входила в его стихи мучительно долго: «Земля так много красного впитала, / Зияет чёрное в её судьбе». И когда человек говорит: «Всё, что было со мной, – на Земле», то он признаётся в том, что трагизм его судьбы разворачивался именно здесь, на этой земле, и неотделим от её трагического героизма…

Мне кажется, что такое видение трагедии земли побудило Прасолова однажды обмолвиться в дневнике: «Снилось чтото героическое… Нужно найти поэтов XVIII в.» (19.Х.65). Можно предположить, что именно тогда, когда появилась эта запись в дневнике, у поэта рождался замысел написать поэму жестоких глаголов войны, которые он спрягал в детстве, потрясённый всей бездной жизней и смертей; осуществить его он смог позднее, в октябре 1970 – январе 1971-го, в Дивногорье, где была создана маленькая трагедия в стихах «Безымянные».

А вот найти поэтов XVIII века ему не удалось, а жаль: он был, безусловно, близок к культуре этого времени своим мироощущением – строгим и серьёзным, тоской по цельности человеческой натуры, героизму и подвигу; созвучен своим одическим, «торжественным пеньем».

Как это ни парадоксально звучит сегодня, но Прасолов тогда, в 60-е, бился над труднейшей для себя задачей: определиться как поэт (а он считал, что начало им быть было положено 1963 годом, когда, ломая провинциальные перегородки газетно-словесных штампов об общем, он стал писать своё о своём); но где и как отыскать своё место в современности, цветущей сложности её имён, тенденций, стилей, ему было неясно, тревожно.

Он болезненно переживал, когда ведущий, признанный воронежский поэт В. Гордейчев, писавший «Это – мы – Мануковские и Гагарины – мы», небрежно бросал ему при кратких встречах: «Ты вноси в свои стихи больше современности». Прасолов отвечал стихами «И кружит старая планета всю современность бытия», смысл которых тогда по-настоящему не прочитывался.

Это особенно стало очевидно, когда в сентябрьской новомировской книжке за 1964 год появилась его первая большая подборка 10 стихотворений – по словам Твардовского, такой большой подборки в журнале удостаивались только такие мастера, как Маршак. Однако даже это обстоятельство не повлияло на тон обсуждения в воронежском Союзе писателей прасоловского столичного дебюта, причём именно «глубина традиции и высота смысла» (В. Кожинов) были поставлены под иронический прицел выступающих.

Прасолов не был ни «успешным», ни «отшельником», ни «архаистом». Прямо и правдиво он смотрел в глаза настоящему. Пристально следил, насколько позволяли трудные жизненные условия, за текущей современной литературой. В тюрьме, где он пребывал в 62–64-е годы, была хорошая библиотека, выписывались почти все основные «толстые» журналы, к которым он имел доступ; он получал от меня самые заметные новинки современной поэзии: сборники стихов Заболоцкого, Вознесенского, Винокурова, молодых воронежских поэтов и многих других. Он читал и писал одновременно, строго присматриваясь к новому в литературе и ревностно оберегая своё. Он знал цену «взыскательных минут» при чтении и «проницательный свет» (его эпитеты) суждения от прочитанного. Вообще тема «Прасолов – критик» ещё ждёт своего исследования: собственный критик, «сидевший» в поэте, работал не как слепой, с широко закрытыми глазами, а как зрячий, осмысленно, серьёзно приглядываясь к творческим результатам своих современников, примериваясь к ним через «своё», пропуская через себя.

Прасолов особенно строго и ревностно относился к своим любимым поэтам-современникам – Заболоцкому, Винокурову. В их числе была и Анна Ахматова, которая стала его поздним, самым сильным открытием как поэт чувства: он читал её подборку стихов в журнале «Юность», не расставался с маленьким вишнёвым сборничком её стихотворений, вышедшим после стольких лет неиздания; поставил её строки «Пусть будет он непечальным» эпиграфом к своему стихотворению «Мне радость – / Резкий свет. / Тяжка мне не печаль» и ответил на ахматовское вопрошание «Как и жить мне с этой обузой, / А ещё называют музой» своим размышлением о Музе: «Я к её внезапному приходу / Замираю, словно на краю, / Отдаю житейскую свободу / За неволю давнюю мою». В «Дневнике» 1965 года – две записи: «Все дни думаю об Ахматовой, а открыть её книжку не хочется, словно что-то разрушишь, – и уже не ахматовское» (25.Х.) и «Ахматова. Теперь я ею сыт. Когда её много – плохо. Клятвы, заклинания уже заставляют смотреть на представления чувств и не верить их подлинности. Чересчур мраморно и божественно» (13.XII.).

Что это – внезапное охлаждение, перемена вкуса, увлечение другим поэтом? Конечно же, нет: через 4 года он оставит сокровенную запись, вспомнив: «23 июня 1969 г. А. Ахматовой исполнилось бы 80 лет». Прасолов готовился к новым замыслам – новому шагу в своём духовном развитии, не останавливаясь на прежнем месте, спеша завершить творческий путь: «Чувствую – я шагну. Это должно быть. Всё лишнее – отступит, когда шагну. Но шаг будет светел, и я его оборву, чтобы снова быть всегдашним, холодным, ищущим нового огня» (21.Х.65).

В предчувствии этого «нового огня», сосредотачиваясь на своём главном, поэт просматривает «у изголовья ушедшего века, у подножия» типичные недостатки современной литературы: с одной стороны, узко, «интеллигентно», «бескровно», «стерильно», с другой – «вижу не одиноко вихляющее перо, тянущее за собой мёртвые, уродливые цепи «народных слов», а уйму». Это те, по его убеждению, обременительные вериги, от которых должно отказываться далеко и вперёдсмотрящему. И – как вздох облегчения: «Всё-таки хорошо, что я видел большие земные беды в лицо. Мне понятней сегодняшний человек, который не был собеседником на пире, видит мир страшно усложнённым и лишён той здоровой простоты, которая в конце-то концов и приходит к живым и сильным» (из дневника А.П. 21.Х.65).

В этом признании мне чудится отсыл не только к названному аллюзией Тютчеву («Счастлив, кто посетил сей мир / В его минуты роковые, / Его призвали всеблагие / Как собеседника на пир»), но и к неназванному Пушкину, чья «здоровая простота» всегда приходит к живому и сильному человеку…

Пушкин пришёл к Прасолову поздно, в конце творческого пути, после Лермонтова, Блока и Есенина – в начале. В одноимённом стихотворении «Пушкин» за 4 года до смерти он афористически сформулирует мысль о завете, «услышанном» им лично от русского гения: « – Что значит – время? / Что – пространство? / Для вдохновенья и труда / Явись однажды и останься / Самим собою навсегда».

Остаться самим собой («как хорошо, что я есть я, а не искажение самого себя»), оставить свой неизгладимый след, верно повторить на земле то, что в человеке неповторимо, – вот какой побег из временной современности он замыслил, думая о будущем – вечности.

Георгий Иванов как-то заметил: «Дело поэта создать «кусочек вечного» ценой гибели всего временного – в том числе нередко и ценой собственной гибели». Именно так понимал и Алексей Прасолов дело поэта на земле. У него был «замысел судьбы» (очень точное название статьи И. Шайтанова в «Литературном обозрении», 1979, №7): перетерпеть свою судьбу как творческую задачу. Создать свой художественный мир, и он создал его. Смерть тоже входила в «замысел судьбы». В наших разговорах он не раз высказывался о самоубийстве Есенина (тогда была только одна версия гибели), отстаивая свободное право поэта на добровольный уход из жизни, «яркую точку» – он поставил её сам в 72-м, 42 лет от роду. В дневнике есть запись: «И ещё одно сегодня: призрак Смерти прошёл надо мной. И каким ярким языком он умеет говорить! Мне остаётся смотреть и слушать, и уметь – не ждать» (21.I.66).

Но он дождался лучших своих стихов, где высокое прозрение и мастерство слиты воедино:

Листа несорванного дрожь,

И забытьё травинок тощих,

И надо всем ещё не дождь,

А еле слышный мелкий дождик.

Сольются капли на листе,

И вот, почувствовав их тяжесть,

Рождённый там, на высоте,

Он замертво на землю ляжет.

Но всё произойдёт не вдруг:

Ещё – от трепета до тленья

Он совершит прощальный круг

Замедленно – как в удивленье.

А дождик с четырёх сторон

Уже облёг и лес, и поле

Так мягко, словно хочет он,

Чтоб неизбежное – без боли.

1971 г.

Научно описать художественный язык этого стихотворения вряд ли удастся.

Гилберт Кийт Честертон говорит в эссе «Вечный человек» о «равновесии очевидных противоречий».

Поэт не стерилизует мир. Его мир – весь в непримиримых противоречиях, разрывах связей, катастрофах, падениях человека (и здесь он сродни герою Достоевского, отсыл к Достоевскому – по наблюдению П. Глушакова), и он мучительно ищет и находит те особые состояния души и природы, когда бег времени замедляется, приостанавливается – и наступает просветлённость глубины: «Широкий лес остановил / Ночных ветров нашествие, / И всюду – равновесье сил, / И дым встаёт – торжественный».

При жизни Алексея Прасолова редко называли поэтом мысли, а его поэзию – философской. Первым, кто серьёзно и глубоко обозначил это понятие на карте современной русской литературы века двадцатого, был австрийский славист Алоиз Волдан в статье «Алексей Прасолов – философская поэзия из провинции» (1985, Вена), но это произошло намного позже.

Сам поэт оставил нам портрет своей мысли (он был и неплохим рисовальщиком, сохранились его рисунки): «Светла, законченно-стройна, / Чуть холодна и чуть жестока, / На гордый риск идёт она, / Порой губя свои истоки…»

Какую цену он платил за обладание такой мыслью? Есть у Прасолова удивительное, редко цитируемое, так непохожее на многочисленные стихи «тихих лириков» о матери лирическое стихотворение, где дан ответ на этот вопрос: «Мать наклонилась, / но век не коснулась, / Этому, видно, ещё не пора <…>

Видишь ли даль, где играют, стремятся,

Бьются о стены и бьют через край,

Реют, в извилинах тёмных змеятся

Мысли людские… Дай руку. Прощай.

1969 г.

Творчество забирает человека целиком…

«Искусство – это жизнь в свете мыслей» (Томас Манн) – это стало личным открытием Прасолова, его собственным открытием на русской почве, а значит – и нашим, потому что мы почти физически видим, как, при каких обстоятельствах оно происходит и каких требует жертв…

Ради него, ради того, чтобы думать об Абсолюте – высших духовных ценностях жизни, – он готов пойти и идёт на гордый и страшный риск разрыва самых кровных, родных, дорогих человеческих связей. Эта мысль не вычитывается нами из стиха впрямую, потому что это – чувствуемая мысль.

Как человек Прасолов был способен на глубокие чувства, о чём свидетельствуют его дневники и письма, как поэт – на преображение и осмысление чувства, для которого он находил свой язык символических образов. За ясностью и афористической яркостью концовки, казалось бы, видимого стихотворения всегда просвечивает, мерцает скрытое, невидимое – символ.

Языком символов – «одинокой лошади» («Мирозданье сжато берегами...»), собаки, «перееханной скатом», деревьев, перенёсших «ледовое побоище» бури, – говорит нам поэт о трагедии любви, о фантомной боли «однажды любивших» (А. Платонов). Душу человеческую он тоже поместил в Мирозданье: «Душа, прозрей же в Мирозданье, / Чтоб не ослепнуть на земле». Это обращено не только к себе, но, быть может, и к читателю поэзии тоже.

Мирозданье Алексея Прасолова по-прежнему открыто для новых прочтений и глубоких исследований.

Поэта не мучила, как мучит многих современных литераторов, «неизбежность ненаписанного»: всё, что он хотел, он сказал…

И вот за эту «настоятельность сказанного» (Пастернак) его помнит, любит и ценит читатель…

И тут опять подступает тревога. Прасолова не издавали в столице тридцать с лишним лет. Последняя книга его стихотворений с послесловием Юрия Кузнецова вышла в Москве в издательстве «Современник» аж в 1988 году. За это время Рубцова, которого Прасолов, уступая в звуке («Шершавый шорох слов моих...»), превосходит в мысли, переиздали энное число раз. Странная ситуация…

Необходимо Избранное лирики Прасолова – 100 лучших его стихотворений, – тщательно составленное, текстологически выверенное, без произвольных усекновений текста, ошибок и откровенных ляпов («шнуры дымились» вместо правильного – «шпуры»); оформленное так, чтобы небольшой томик можно было взять в руки…

Поэт должен прийти в XXI век к новому поколению читателей.

«Где можно купить книги Алексея Прасолова?» – спросил у меня студент Литинститута.

Мне нечего было ему сказать.

Статья публикуется в сокращении