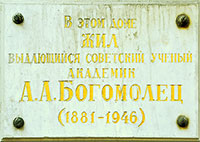

Александр Александрович жил на два дома. В Киеве он возглавлял Академию наук Украинской ССР, и окна его квартиры в старой и самой красивой части города 24 часа в сутки наблюдали за созданным им научно-исследовательским институтом, который занимался очень важными и нужными науками. Кроме трансфузиологии и реаниматологии учёные закладывали основы отечественной геронтологии. Наука о долголетии очень интересовала лично товарища Сталина, и он оказывал учёному всяческую помощь, надеясь на скорые и действенные результаты. Увы, Александр Александрович умер в 1946 году, не успев завершить разработку методик вечной молодости.

Михаил Афанасьевич Булгаков был знаком не только с академиком Богомольцем, но и с его докторской диссертацией о роли надпочечников в организме человека. Возможно, поэтому писатель наделил своего героя профессора Преображенского некоторыми чертами знаменитого учёного. В пользу подобного предположения говорит и тот факт, что и в Киеве, и в Москве писатель и академик жили по соседству, и если не были близкими друзьями, то совершенно точно общались.

Мои дедушка с бабушкой познакомились с Богомольцами в Саратове, где Александр Александрович какое-то время возглавлял кафедру патологии в местном университете. Перебравшись из Саратова в Москву, они возобновили знакомство и часто, оказавшись в Сивцевом Вражке, заходили навестить Ольгу Георгиевну – жену Александра Александровича. Дружили они и с их сыном Олегом, который в Киеве продолжал дело отца и часто бывал в столице по делам.

Ольга Георгиевна была красавицей, умницей, очень добрым, отзывчивым человеком, а дом её – гостеприимным и хлебосольным, где жили широко и открыто. Огромная квартира в Сивцевом Вражке казалась мне сказочным теремком, и проживало в нём огромное количество народу, а если постучаться да попроситься, то и вновь прибывшего приняли бы, напоили, накормили, да ещё и спать уложили бы.

Сын двоюродной сестры Александра Александровича Дима Лазурский несколько лет провёл в Теремке и прозвал его Кошко-Девичьим монастырём. Кошки всей округи могли рассчитывать на бескорыстную пищевую помощь, а некоторые счастливицы втирались в доверие к Ольге Георгиевне и становились полноправными членами обители. Кроме них и хозяйки в Теремке жили-поживали Елена Большая и Лена Маленькая, Верочка, Катя и единственный представитель мужского пола дядя Ганя. Скорее всего, дядя Ганя – Гавриил Гавриилович Владимиров – приходился каким-нибудь родственником Ольге Георгиевне и пользовался не только её расположением, но и её жилплощадью. Служил он директором Госконцерта СССР. Внешне походил на Кощея Бессмертного – с лысым черепом, массивным крючкообразным носом, но был при этом милейшим человеком, образованным и самозабвенно преданным культуре.

Елена Большая – Елена Петровна Бегильдеева – была любимой подругой Ольги Георгиевны. Они вместе учились в гимназии, по окончании которой красавица Ольга Беклемишева вышла замуж, а скромная Елена окончила медицинский факультет и всю свою жизнь посвятила спасению рода человеческого, работая в Институте акушерства и гинекологии.

В 1941 году наши войска при отступлении не успели эвакуировать военный госпиталь, в котором работала Елена Петровна, и вместе с ранеными она попала к немцам в плен. Четыре года она провела в концентрационном лагере в Торне. Ей пришлось много пережить, она чудом осталась в живых, но ни на минуту Елена Петровна не забывала о высоком предназначении врача. Множество людей обязаны ей жизнью, а узнали мы о её военных подвигах через много лет из телевизионной передачи, в которой бывшие военнопленные, узники Торнского лагеря, вспоминали страшные годы заключения и с благодарностью и невероятной теплотой говорили о мужественной женщине, враче Елене Петровне Бегильдеевой.

Родители Лены Маленькой умерли от туберкулёза совсем молодыми, и Богомольцы удочерили осиротевшую девочку. Её отец приходился Ольге Георгиевне племянником, был самым настоящим правнуком Салтыкова-Щедрина и в придачу прямым потомком герцога Пармского, одарившего мальчика Колю нерусской фамилией Де Парма и яркой неотразимой итальянской внешностью. Леночка хорошела не по дням, а по часам и к семнадцати годам превратилась в Елену Прекрасную районного масштаба, променявшую неординарное музыкальное дарование на замужество с Парисом-одноклассником и двух прелестных деток – Колю и Олю.

Елена Петровна не только помогла крошкам появиться на свет, но и горячо их полюбила, считала своими родными внуками и принимала самое активное участие в их воспитании, особенно старшего Николаши.

Верочку Фролову в тяжёлом состоянии вывезли из блокадного Ленинграда, и в эвакуации семья Богомольцев её приютила. Вместе с ними она вернулась в Москву и стала жить в Сивцевом Вражке, помогая по хозяйству. Позже она окончила педагогический техникум и, работая воспитательницей в детском саду, получила отдельную комнату.

Всем сивцевовражским домашним хозяйством заправляла Катя Ракогон (отчества её я не помню). Мне она казалась женщиной суровой, её сдержанность и молчаливость явно не поощряли постоянного присутствия гостей. В Катиной узкой светёлке висели иконы и всегда горела лампадка. Она ходила в церковь в соседний Филипповский переулок, носила по-деревенски завязанный платок и длинную тёмную юбку. Катя олицетворяла навсегда исчезнувший тип домработницы, бесконечно преданной семье, в которой жила и работала, интересы и благополучие которой были главной заботой её жизни. Она гордилась достижениями академика Богомольца и успехами его сына, продолжившего дело отца, как своими собственными. В долгие и тяжёлые месяцы болезни Ольги Георгиевны она не отходила от её постели, так и спала, сидя на стуле. После смерти хозяйки Катя продолжала жить в Теремке, по-прежнему ведя его хозяйство и не слишком одобряя расстановку сил в молодой семье Лены Богомолец-Де Парма. Светлела она лишь в редкие приезды своего любимца Олега Александровича, который унаследовал лучшие черты родителей – внешность и обаяние матери и способности отца. Он жил со своей семьёй в Киеве и по утрам через двор ходил руководить папиным научно-исследовательским институтом.

О гостях Катя предпочитала ничего не говорить, поминала лишь писателя графа Алексея Толстого, жившего у Никитских ворот в двухэтажном особняке, предоставленном ему государством за выдающиеся заслуги лично перед товарищем Сталиным и всем остальным Отечеством. «Красный граф» пришёлся ко двору не только в Кремле, но и в Сивцевом Вражке. Он пленил сердце Катерины Ракогон тем, что хорошо, много и с аппетитом кушал, нахваливал её стряпню с крепким украинским характером. Она про него рассказывала: «Придёт граф в гости, принесёт красного вина – Ольге Георгиевне оно очень нравилось, а граф ей и скажет: «Дорогая, пейте сколько хотите, у меня его много, и я вас им с удовольствием снабдю».

Ежегодно в канун Рождества – в сочельник – Катя готовила праздничный стол, и состоял он из народных украинских блюд. Подавали рыбу жареную, заливную и под маринадом, пирожки дрожжевые с начинкой из кислой капусты или рубленых варёных белых грибов с луком. Кормили кутьёй – и рисовой с изюмом, с миндальным молоком, и пшеничной с мёдом, маком, изюмом. В графине ставили узвар – компот из сушёных фруктов, то есть яблок, груш, вишни, слив, а в графинчике была водка, настоянная на шафране. Десерт состоял из вареников с маком, поливаемых мёдом.

В отличие от графа Алексея Николаевича еда восторга у меня не вызывала. Рыба казалась слишком обычной, кутья – слишком сладкой, кислая капуста неправильно пахла, мак застревал между зубов, а водку детям не наливали. Разве что пирожки с грибами да узвар сглаживали впечатление. Но все вкусовые неудовлетворённости растворялись в праздничной атмосфере комнаты с нарядной живой ёлкой до потолка, с огромным портретом очень красивой женщины на стене. Дорогая мебель красного дерева скрывала за стеклянными дверцами фарфоровые безделушки и книги в дорогих с золотом переплётах. На вышитой белой скатерти стола отважно поблёскивали хрустальные бокалы, не боясь неловких липких детских пальчиков.

Волшебные слова: «Спасибо, всё было очень вкусно. Можно выйти из-за стола?» – освобождали детей от затянувшегося застолья с тяжёлыми серебряными приборами, от которых руки отваливались, и страха испачкать ослепительную белизну скатерти и прилагаемой к ней салфетки в серебряном кольце. Повеселевшие разновозрастные детишки сначала бесцельно носились по обширным богомольцевским владениям, а потом начиналась изощрённая игра в прятки, потому как отыскать ребёнка в пятикомнатной квартире с немаленькой прихожей, с длинным коридором, заставленным шкафами, было совсем непросто. Однажды мы полчаса искали сына Елены Прекрасной четырёхлетнего Николашу. К поискам прошлось даже подключить взрослых. Пропажа обнаружилась в огромном баке для кипячения белья, где мальчик сладко спал под ворохом полотенец. Счастье, что не задохнулся. На радостях нам в детской накрыли чай с бисквитным тортом «Подарочный» из соседней булочной. Свежайшее кондитерское изделие, украшенное кремом, арахисом и присыпанное сверху сахарной пудрой, было мгновенно и с благодарностью съедено.

Первые главы новой книги Алисы Даншох «Кулинарные воспоминания счастливого детства» опубликованы в «ЛГ» № 13, 17, 27, 32–33, 37 за 2014 год