Тема демократии, народовластия всегда актуальна. Её легко привязать к новостной повестке – госпереворот после гротескного «демократического процесса» в Киргизии плавно перетекает в карикатурный «плебисцит» на Украине, вслед за которым следует скандальное «народное волеизъявление» в США… И каждый раз требуются большие кавычки, саркастическая интонация, чтобы подчеркнуть имитационность, манипулятивность описываемого явления. Разобраться, почему знаковые для человечества понятия утратили смысл, будет проще, если рассмотреть историю вопроса.

По-родственному или по-соседски?

На ранних этапах у разных народов форма организации государственной власти во многом определялась формой организации общины. Там, где государствообразующий этнос жил в условиях кровнородственной общины (с предельно жёсткой иерархией, предполагающей подчинённость старейшине-главе), государственные институты строились в рамках такой же жёсткой подчинённости институтов власти и общества главе государства. Таких примеров в истории человечества немало – Древний Египет, восточные деспотии Междуречья, Монгольская империя и т.д.

Там же, где государствообразующий этнос жил в условиях территориальной или соседской общины (с неизбежно возникающей необходимостью согласования интересов), власть изначально строилась на принципах подлинной демократии – периодической выборности, отчётности и сменяемости. Без шумных агитационных кампаний и избирательных шоу. По существу.

В ранней истории человечества примеров второго рода (согласования интересов «Земли»-общества и «Власти») не так уж много. Самый характерный – древнегреческие полисы – небольшие города-государства, которые включали в свой состав сам город и его сельскую округу. Становление и расцвет древнегреческих полисов пришёлся на архаический (VIII–VI вв. до н.э.) и классический (V–IV вв. до н.э.) периоды истории, когда кровнородственные отношения в Древней Элладе отошли на второй план. Хотя надо иметь в виду, что под демосом тогда понимали не весь народ, а только свободных жителей полиса, имевших свои наделы земли и рабов. То есть хвалёная древнегреческая демократия, ставшая путеводной звездой всех дальнейших «демократий», была демократией рабовладельцев.

Не такие дикие русские

Аналогичный тип организации власти был и в Древней Руси, особенно в домонгольский период. И в этой связи стоит вспомнить тезис о «рабской сущности русского народа», который внедряется в наше общественное сознание местными и зарубежными – опять же в кавычках – «либералами» и «демократами».

К моменту распада единого славянского этноса восточные славяне миновали стадию «дикости» и в отличие от германцев и степняков жили в рамках соседской (территориальной) общины, основу которой составляла не большая, а малая семья. Этот принципиально иной взгляд на славянскую общину подтверждается рядом исторических фактов, археологических исследований. В частности, малым размером жилищ, отсутствием длительных родовых генеалогий, характерных, например, для тех же германцев, довольно продолжительное время живших в кровнородственной общине.

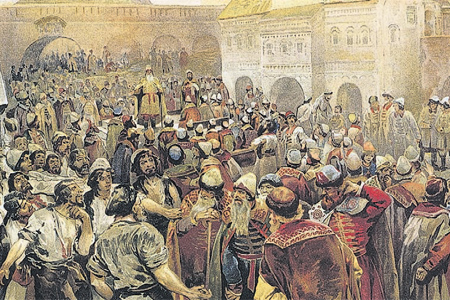

Древнерусские летописи содержат сведения о том, что «кыяне», «ноугородцы», «галичане», «ростовцы» и иные горожане на своих вечевых сходах «указали путь» тому или иному князю, который нарушил «ряд» (договор) с городской общиной. Например, в 1136 г. новгородцы «указали путь» князю-трусу Всеволоду Мстиславичу, в 1146 г. аналогичная история приключилась с великим киевским князем Игорем Ольговичем, а в 1188 г. галичане изгнали из города своего блудливого князя Владимира Ярославича. Причём заметим, что подобная практика изгнания русских князей по решению городских вече была широко распространённым явлением не только в Новгороде или Пскове, но во всех древнерусских волостях, а затем и землях (княжествах) Древней Руси, где существовали княжеские столы.

Более того, эта традиция вечевого народовластия сохранилась в русских землях и в постмонгольский период. Хорошо известно, что, например, только великому князю Дмитрию Донскому удалось подмять под себя «Землю» в лице фактических хозяев Москвы – московских тысяцких бояр Вельяминовых, которые ещё со времён первого московского удельного князя, Даниила Александровича, занимали выборную должность тысяцких и были реальным противовесом «Власти» в лице московских князей.

Просветители – «подлым» сословиям

По мере развития феодализма почти во всех европейских государствах утвердился институт сословно-представительной, а затем и абсолютной монархии с её предельно жёсткой иерархией и отсутствием «социальных лифтов» для всех сословий, кроме феодальной аристократии и родовых дворян.

Именно в это время и возникли концепции, ставшие основой современной «западной демократии». Их, по сути, сформулировали мыслители эпохи Просвещения (Дидро, Монтескье, Вольтер и др.). Которых, в свою очередь, финансировали в том числе и одиозные представители «подлых» сословий, обогатившихся на банковском проценте и настойчиво прорывавшихся к государственной власти.

На этом историческом фундаменте и стоит современная «демократия» с её во многом фальшивыми идеями «общественного договора», «разделения властей», «свободы слова», скрывая суть явления – у кого деньги, у того и власть.

Тогда же, в конце XVIII века, опираясь на идеи эпохи Просвещения, овладевшие европейскими интеллектуалами, верхушка американских масонов (в частности члены влиятельной французской ложи «Общество Девяти сестёр», куда входили Франсуа Вольтер, Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон) основала Северо-Американские Соединённые Штаты (1776). Там же возникла первая в мире Конституция (1787) с той же самой фальшивой идеей «общественного договора».

Члены «Общества Девяти сестёр» (в частности Камиль Демулен, Эммануэль-Жозеф Сийес, Николя Кондорсе, Бернар Ласепед, Жан Байи и Сильвен Доминик Гара) вскоре приняли активное участие в Великой французской революции, а их собрат по ложе Жозеф Гильотен вошёл в историю одноимённым изобретением.

Мужицкий демократизм

Рассуждая о причинах падения монархии в России, историки и политологи нередко вспоминают о «Союзе русского народа» и пресловутой «Чёрной сотне». Почему эта мощная монархическая организация сошла с исторической сцены? Многие исследователи связывают её крах с деятельностью Петра Столыпина, для которого одной из важнейших направлений реформы стало разрушение крестьянской общины.

В этой связи уместно вспомнить рассуждения Владимира Ленина 1913 года: «…в нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это – тёмный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий…» И уже в апреле 1918 года, полемизируя с лидером европейских социал-демократов Карлом Каутским, Ленин писал: «Если не издеваться над здравым смыслом и над историей, то ясно, что нельзя говорить о «чистой демократии», пока существуют различные классы, а можно говорить только о классовой демократии. «Чистая демократия» есть не только невежественная фраза, обнаруживающая непонимание как борьбы классов, так и сущности государства, но и трижды пустая фраза… «чистая демократия» есть лживая фраза всякого либерала… и при капитализме она не может не оставаться узкой, урезанной, фальшивой, лицемерной формой диктатуры крупной буржуазии».

Именно концепцию «чистой демократии» стали внедрять во времена «горбачёвской перестройки» и «ельцинских реформ». За ней маскировалась всеобъемлющая власть крупной буржуазии, олигархов, транснациональных корпораций. И сегодня всё более очевидно, что эта форма политического устройства изжила себя.

В рамках любого государства, а тем более такого огромного, как Россия, государственная власть может и должна строиться на принципах иной, настоящей демократии. Вопрос о том, какой будет эта демократия, должен стать предметом самой серьёзной общественной дискуссии, причём в ближайшее время. История движется всё быстрее, мы просто можем не успеть найти правильный баланс интересов «Земли» и «Власти». Последние события мировой истории свидетельствуют, что за политтехнологиями прятаться всё сложнее. Рано или поздно народ устанет бегать по фальшивым выборам в качестве киношной массовки.