Большой театр возобновил один из своих главных шедевров – балет «Легенда о любви»

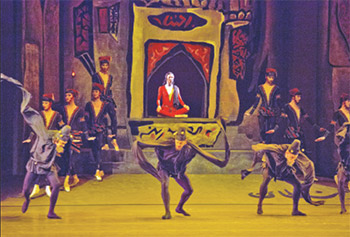

Наверное, нелепо изводить чернила рецензией на спектакль, рождённый более полувека назад, многократно описанный, исследованный периодикой и фундаментальными искусствоведческими трудами. Если бы… не творческое беспокойство балетмейстера Григоровича, который, подобно его же герою другого балета, ищет совершенства, вновь и вновь возвращается к своему детищу, редактирует, сокращая то, что с течением времени воспринимается длиннотами, добавляя новые штрихи и краски. Премьеру «Легенды о любви» в 1961 году показал Ленинградский Кировский (ныне Мариинский) театр. В ней сошлись четыре гениальные компоненты, и потому «Легенда», вознёсшая искусство балета на небывалую высоту, стала сенсацией. В основе либретто философская пьеса турецкого драматурга Назыма Хикмета. Колоритную, сочную музыку написал Ариф Меликов. Изящную и выразительную – при всей лапидарности – сценографию создал Симон Вирсаладзе. Балетмейстер-постановщик Юрий Григорович наследовал традиции Мариуса Петипа в постановке многоактного большого балета. Но, создав «балет-историю», творчески подошёл к методу любимого им классика. В структуре спектакля сохранены, хотя и переосмыслены, помпезное, неуклонно усиливающее напряжение шествие; лаконичная, но художественно убедительная пантомима; впечатляющий наравне с солистами кордебалетный Хор – трагически-исступлённый, мистический, лирически окрылённый; однако нет прерывающего действие танцевального дивертисмента – декоративного, как у Петипа.

Многофигурное, эпическое полотно волшебным умением балетмейстера переключается в сферу внутренних монологов и интимных чувств. И эта игра контрастов производит поистине магическое впечатление. «Легенда о любви» с её сплавом сюжетно-драматического развития и симфонического танца стала провозвестницей новой эстетики отечественного балета, хореографической классикой ХХ века. Но эпоха не ушла в прошлое со столетием. «Легенда» жива и по-прежнему, через полвека, ошеломляет, как и роспись Сикстинской капеллы, творения Рафаэля, грандиозные фрески Дионисия и Леонардо да Винчи.

Григорович несколько варьирует образ своего спектакля. Радикальному пересмотру, к примеру, подвергнут важнейший эпизод колдовства. Словно на вершине траурного мавзолея возникает безжизненное тело Ширин. Подвижную «архитектуру» создают плакальщицы, скрывшиеся за растянутыми чёрными полотнищами. Мгновение – и языки тканей визуализируют болезненную субстанцию – порчу, убивающую молодую принцессу. Таким образом, оставив заданную хореографическую тему, хореограф видоизменил общий рисунок сцены.

Балетмейстер купировал несколько тактов шуточного танца Ширин и adagio с Ферхадом. Ещё ранее Григорович избавил Ферхада, отправляющегося прорубать медную гору, от реальной кирки. Сцена получила большее философское обобщение. В третьем акте появился новый танец стенающих женщин с кувшинами. Некоторая коррекция коснулась и акцентов движений. В пластике Визиря рефреном проходит кровожадный жест, «перерезающий» горло. Вообще артисты достигли большей чёткости жестов в сравнении с предшественниками. Более или менее значимыми можно считать и другие изменения, например мизансцен. Визирь теперь не устремляется, чтобы остановить царицу, готовую отказаться от короны ради исцеления сестры. Невозможно не упомянуть о появлении видения Ширин в центре сцены буквально из «журчащих струй» кордебалета. Уместно сказать о новшествах в костюмах. Из костюмов четвёрки друзей Ферхада (они несут весомую образную нагрузку, дополняя портрет героя) исчез чёрный комбинезон, их одеяния стали колористически единообразными.

Спектакль поставлен так, что исполнители могут многое сказать, даже просто выполнив движение. Раболепные придворные в страхе вопрошают друг друга о судьбе Ширин – их руки в немом вопросе простёрты ладонями вверх. Тот же жест, но по-иному интонированный, сверкнёт у Визиря и с ещё большей амплитудой – у Мехмене Бану. Направленная к груди Ширин вытянутая рука Ферхада (вторая согнута на уровне груди) вызовет ассоциацию с выпущенной из лука любовной стрелой, пронзившей сердце девушки. А сам Ферхад с музыкальным акцентом (как поставлено) схватится за поникшую голову, совершая тягостный выбор между любовью и долгом. Пластика, жест в этом спектакле передают всё: гнев, смятение, отчаяние, надежду, нежность и ревность. Отсюда новизна и разнообразие актёрских работ, исполнителей, реализующих свои физические и духовные возможности.

Следует сказать, что весь октябрьский блок представлений «Легенды о любви» был дан на достойнейшем уровне (ассистенты хореографа – доскональный знаток спектакля Регина Никифорова и Андрей Меланьин). Отлично показался кордебалет – экстатичный в героических сценах, слаженный, стилистически выверенный – в лирических. С благодарностью назовём педагогов-репетиторов Светлану Адырхаевау, Людмилу Семеняку, Нину Семизорову, Александра Ветрова, Владимира Никонова и Александра Петухова.

Безусловно, стоит сфокусировать внимание на их подопечных, и в первую очередь дебютантах спектакля. В первый день это Светлана Захарова (Мехмене Бану) и Денис Родькин (Ферхад). В ориентальном кружеве движений передавала духовное борение своей героини Захарова. Её графика безупречна. Поразительно красноречивы руки. Красивые линии удлинённых кистей выгибались подобно серповидной восточной сабле. Повелительный жест не оставлял сомнений в её характере. Особенно удался балерине первый акт балета, где камертон задаёт резкость движений. Впрочем, и монолог второго акта, и adagio с Ферхадом артистка наполнила свойственной ей изумительной кантиленой.

Романтику духовных переживаний почувствовал и убедительно передал Денис Родькин. Его Ферхад – прежде всего мечтательный художник, вознесённый на пик истории силой обстоятельств. Но в них пришлось выбирать, и через борьбу Ферхад-Родькин этот выбор делал, становясь человеком Поступка. Танец нового премьера Большого театра на протяжении всего балета сохранял полётность, обретал нерв и в целом вписывался в стилистический контекст образа.

Иным предстал Ферхад в исполнении Владислава Лантратова. Это был герой, реализующий себя через возвышенное творчество и земную любовь. Благородный академизм движений ни на мгновение не утрачивал безупречности стиля. По мере развития образа танец обогащался драматизмом и страстью. Партнёршей Лантратова стала Мария Виноградова. Её Ширин не вела мучительной душевной борьбы, но с эгоизмом молодости отдавалась на волю охватившего её чувства. И лишь в финале, покорная судьбе, Ширин-Виноградова растворялась в неизбывной печали последнего прощания с любимым. В пластическом отношении артистке не помешало бы большей точности, а в игровом – не терять диалога с глазами партнёра, даже прикладываясь щекой к его груди.

Вот у кого пластика Ширин хрустально зазвенела, так это у Нины Капцовой. Ширин-подросток, её живая душа трепещет, способная оценить великую жертву сестры и полюбить безоглядно. В свободном и лёгком танце газели раскрывается внешняя хрупкость героини, в динамике прыжков – воля и решимость. Ширин – Анна Никулина вполне справляется с танцевальным текстом роли, безукоризненно выполняет сложные вращения и выражает гамму чувств корректно, без какой бы то ни было аффектации. Во всеоружии мастерства и опыта воплощает образ Ферхада Александр Волчков, точный в виртуозных акробатических поддержках и тонких психологических нюансах.

Исполнительницы партии Мехмене Бану – уже знакомые с ролью Мария Аллаш и Екатерина Шипулина. Обе исключительно яркие, заслуженно выделяемые. Величавая Мехмене-Аллаш до дна испивает горестную чашу и преклоняется перед нравственным подвигом Ферхада. Мехмене Шипулиной более противоречива. Решение расстаться с красотой она принимает, превозмогая исступление. Её дальнейшая жизнь – одна сплошная мука, но душа очищается страданием.

Три Визиря выходили на сцену поочерёдно. Заметим, что по изначальному замыслу Визирь и Мехмене Бану должны выглядеть крупнее Ферхада и Ширин, являя контрапункт созданиям более юным и тоньше организованным. Этому качеству в большей степени соответствует Виталий Биктимиров, отточивший внешний рисунок роли, наполнивший её пламенным темпераментом восточного деспота. Однако и в интерпретации дебютантов – Дениса Савина и Александра Водопетова зритель узрел клокочущие страсти.

За дирижёрским пультом – Павел Сорокин, и оркестр под его управлением был способен в лучшие моменты вызвать ощущение катарсиса, воздействуя на зрителя ничуть не менее великой греческой трагедии.