В отличие от других юбиляров года (Тургенева и Горького) Александра Исаевича в России экранизировали мало. И тому были объективные причины. За короткое время его «оттепельной» славы успели снять только «Случай на станции Кречетовка» (1964 г., режиссёр Глеб Панфилов). Потом проза Солженицына на советских экранах была немыслима. А за границей – ещё до высылки писателя из СССР – экранизировали в ФРГ «Раковый корпус», в Норвегии – «Один день Ивана Денисовича», в Дании – «В круге первом» (1972 г.), а через 20 лет роман экранизировали в США. И только в 2006 году опять же Глеб Панфилов снял по нему сериал.

Не обсуждён, не оспорен

Да, одна большая работа. Да, выдающаяся, да, большого режиссёра, да, с великолепным актёрским ансамблем, но только одна. Спектаклей было довольно много. Были и документальные, телевизионные фильмы. И первый в России – знаменитый говорухинский, 1992-го года, когда Станислав Сергеевич первым из российских кинематографистов добрался до усадьбы писателя в Вермонте и взял у него большое интервью. После возвращения Солженицына в Россию фильмы о нём снимали Александр Сокуров, Сергей Мирошниченко, Леонид Парфёнов, главные телеканалы брали у него большие интервью… Но не было ни инсценировок художественной прозы, ни многосерийных экранизаций его художественно-документальных произведений. «Архипелаг ГУЛАГ» не лёг в основу ни одного серьёзного, с подтверждёнными фактами и подтверждающими документами, исторического телевизионного исследования. Они могли бы прекратить разного рода спекуляции и обвинения в инсинуациях, которых было много в связи с этим произведением. А ведь роман сыграл огромную роль в борьбе Солженицына против коммунистической идеологии, а западного мира – против СССР.

Очень жаль, что и главный труд жизни Александра Исаевича – роман-эпопея «Красное колесо» – не был не только экранизирован, но и толком прочитан – ни в мире, ни в России. Смею предположить, что если бы многотомное «Красное колесо» прокатилось по экранам России (так, как когда-то «Рабыня Изаура»), то многих глупостей и пре-ступлений, произошедших в постсоветский период, можно было бы избежать, в том числе и краха СССР. Увидев, что творилось в государственных органах и в Думе начала ХХ века, в его конце депутаты и правительство, возможно, не повторили бы ошибок своих предшественников.

Солженицын в отличие от антисоветчиков-русофобов был патриотом и главный свой труд предназначал для будущих строителей новой России, но они этот многотомный, субъективный монолог не осмыслили, не обсудили и не оспорили, просто проигнорировали. Дело же не в оценке знаковых исторических личностей (Николая, Ленина и многих других), а в том «ветре перемен», составляющие которого исследовал автор эпопеи.

Поразительно, почему в России не экранизирован также «Один день Ивана Денисовича» – произведение, которое, кажется, принимается всеми, «и друзьями, и недругами Александра Исаевича». Да, о сталинских лагерях снято много, иногда кажется, что в советской истории ничего, кроме ГУЛАГа, и не было, но ни шаламовской правды, ни солженицынской страсти в этих фильмах нет – только штампы, придуманные ужасы вроде тех, о которых мы недавно писали в заметке про сериал «Декабристка».

Непонятно, почему до сих пор не экранизирован «Раковый корпус». Боятся рассказать, что в лагерях успешно оперировали онкобольных, а ссыльные побеждали неизлечимые заболевания? Это крайне современное произведение о противостоянии человека не только системе, но и страшной болезни. О преодолении смерти и о воле к жизни.

Вечное и злободневное

«В круге первом» был показан ещё при жизни Александра Исаевича, в 2006-м году, а в канун 100-летия писателя сериал повторили на «Культуре». Десятисерийный фильм ничуть не устарел. К тому же художественный уровень сериального потока неуклонно снижается, а здесь – высочайшее качество. И в проработке характеров, и в операторской работе (сериал снимал выдающийся мастер Михаил Агранович), и в исполнительском мастерстве актёров, и, разумеется, в режиссуре Глеба Панфилова.

Некоторые сцены просто ошеломительные. И неважно, похож или нет на реального Абакумова Роман Мадянов, но он гениально сыграл вечный тип самодура-начальника. Эдакое начальственное животное, которого не могут обмануть подчинённые; он их унижает, ломает и добивается-таки полного подчинения и исполнения своих приказов. Его удивляет только зэк Бобынин, которому нечего терять (роль убедительно сыграл Андрей Смирнов). После череды униженных и оскорблённых генералов этот пожилой зэк воплощал непопранное человеческое достоинство. Огромного масштаба фигура русского конструктора, который, как Королёв и Туполев, увлечённо работал и в шарашке, презирая лагерное начальство.

Продолжу о герое Мадянова, абсолютно достоверном сатрапе и холуе. В сцене со Сталиным он так ему предан, что в этом ничуть не сомневаешься (Мадянов переиграл Игоря Квашу, у которого тиран получился несколько парадно-карикатурным). С другой стороны, понимаешь, что сатрап умнее вождя и чуть что иначе повернётся, мадяновский Абакумов перережет этому Сталину горло и не поморщится.

Совершенно неожиданны по воздействию лирические сцены, которых, на удивление, в сериале много. Целомуд-ренный дуэт Руськи (Олег Харитонов) и Клары (Юлия Новикова) трогает ещё больше жарких сцен с поцелуями Нержина (Евгений Миронов) и Симочки (Яна Есипович). И какая-то инфернальная любовная драма разыграна Сологдиным (Сергей Карякин) и Ларисой (Анастасия Лапина). Персонажи на большом расстоянии друг от друга, но сколько в их бессмысленном вроде диалоге затаённой страсти! Самая чувственная сцена в сериале.

Другим замечательно свидание Нержина с женой (Галина Тюнина). Видишь встречу вроде любящих друг друга людей, однако скоро становится понятно, что да, они хорошие люди, но она не будет его ждать, а ему этого и не надо. И потрясающий дуэт Герасимовича (Игорь Скляр) и его жены (Инна Чурикова). Через такие и так сыгранные сцены понимаешь, что такое тюрьма, зона... И тогда, и сейчас. Всегда это невыносимая боль, когда любимый, муж, кормилец оторван от жены, семьи. Чурикова сыграла эту сцену как великая актриса. Её несчастную ге-рои-ню и её мужа, который понимает, что без него жена погибает, становится так жаль, что уже не стесняешься слёз.

И я не поверил в то, что Герасимович отверг предложения Абакумова. В случае успешного выполнения задания по сооружению специальных фотоаппаратов его могли освободить досрочно, а он гордо отказывается и предпочитает сотрудничеству чистую совесть и отправку из шарашки на настоящую зону. Это какая-то бесчеловечная гордыня. Хотя бы ради жены, образ которой возникает в сцене с Абакумовым, мог бы пойти на компромисс. Туполев и Королёв в шарашке служили не начальству, не Берии и Сталину, а Отечеству.

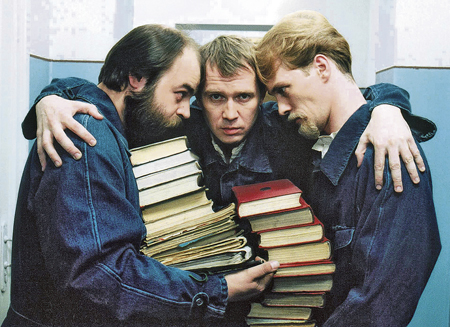

Абакумов (Роман Мадянов)

Впечатления и сейчас сильные, многослойные, противоречивые. Стало понятно, что произведение принадлежит не только своему времени, где осталось большинство иностранных экранизаций Солженицына, но и нынешнему, и будущему. И вовсе не потому, что стоит ожидать возврата сталинских времён.

В либеральных кругах то и дело вспыхивают дискуссии о сотрудничестве с властью (последний раз после хамского выпада Сергея Пархоменко против покойной Елизаветы Глинки), то есть тема злободневная. И Солженицын ставит вопрос о возможности или невозможности служения государству, режиму, особенно если он кажется преступным. Служение Отечеству или начальству? Если начальник, на твой взгляд, тиран и палач, так надо бежать звонить в американское посольство и выдавать наших агентов, ворующих ядерные секреты, которых после этого непременно посадят на электрический стул, как чету Розенбергов? И почему дипломат Володин так убеждён, что большевики применят ядерное оружие? Как раз нет. Штаты применили, а наши «сатрапы» – нет. Поступок Володина – донкихотство или предательство? Что вернее – позиция Рубина (отличная работа Алексея Колубкова), Бобынина и Сологдина, продолжавших трудиться в шарашке, или отказавшихся от всякого сотрудничества Герасимовича, Нержина и Володина?

Каждый делает свой выбор само-стоятельно и отвечает за него.

Александр Кондрашов