О переводческой школе, существующей в Татарстане, рассказывает главный редактор литературного журнала «Казан утлары» Ильфак Ибрагимов.

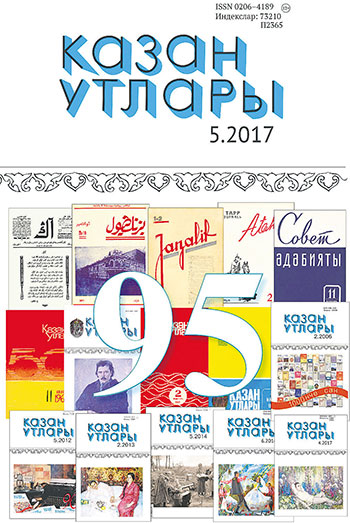

– Ильфак Мирзаевич, вы возглавляете старейший литературный журнал в Татарстане – «Казан утлары». В этом году ему исполняется 95 лет. Как менялось лицо издания на протяжении этого периода? И каково оно сейчас?

– Да, мы с удовлетворением констатируем: «Казан утлары» исполнилось 95 лет, и он живёт! Разумеется, литературно-художественные, общественно-политические печатные издания на татарском языке выпускались и до рождения нашего журнала. Они издавались не только в Казани, но и в других городах России – Санкт-Петербурге, Москве, Оренбурге, Симбирске, Уральске и др. – при благотворительной поддержке татарских меценатов.

В этих изданиях увидели свет первые литературные опыты наших будущих классиков Г. Тукая, Г. Ибрагимова, Г. Камала, М. Гафури, Ф. Амирхана, С. Рамиева, Г. Исхаки и др. Именно они закладывали основы национальной литературной журналистики.

Родоначальниками журнала «Казан утлары», разумеется, можно было бы считать и журналы «Ан» («Мысль») и «Шура» («Совет»). Однако мы называем родительницей нашего литературного издания журнал «Безнен юл» («Наш путь»), первый номер которого вышел в мае 1922 года. Журнал «Безнен юл» – в татарской истории первый журнал, который был учреждён государством. В дальнейшем, в зависимости от политической обстановки в стране, название журнала будет не раз меняться. Став трибуной для пролеткультовцев, некоторое время он будет называться «Атака». После смены арабского алфавита на латинский журнал получит название «Яналиф» («Новый алфавит»).

С образованием в стране Союза писателей журнал станет называться «Совет эдэбияты» («Советская литература»). С 1965 года и по сей день журнал выходит под названием «Казан утлары» («Огни Казани»).

Менялись названия… Сменялись редакторы… Но неизменных качеств у журнала было, конечно, больше… Прежде всего журнал выходил каждый месяц, независимо от того, какие бы сложные обстоятельства ни складывались в стране. Даже во время Великой Отечественной войны он выходил ежемесячно. Из Татарстана на фронт были отправлены 114 татарских писателей и поэтов. 34 из них погибли на полях сражений или были уничтожены в фашистском плену...

«Казан утлары» – это журнал, достойно продолжающий традиции. Главные среди них – развитие родного языка, организация литературного процесса, работа по популяризации татарской литературы и её развитию в контексте мировой литературы, поддержка татарского литературоведения, воспитание новых поколений татарских прозаиков, поэтов, критиков и т.д.

И с этой миссией мы, к счастью, успешно справляемся. Используем новые современные технологии. У журнала есть замечательный сайт. Весь архив номеров журнала за 95 лет был оцифрован и введён в современный оборот. Есть электронная версия. Если же говорить о переживаемых трудностях, то это прежде всего изменения в связи с современной глобализацией. В катастрофических масштабах идёт сокращение количества читателей. Мы ищем пути решения проблемы. Изучаем потребности наших читателей. Мы – национальное издание, находящееся в постоянном поиске…

– Я так понимаю, журнал выходит на татарском языке? А если говорить об авторском составе, то отдаётся ли предпочтение авторам, пишущим на национальном языке, или в «Казан утлары» могут опубликовать свои произведения и русскоязычные авторы?

– «Казан утлары» с самого первого дня издаётся на татарском языке. На русском выходит журнал «Казань», он имеет такой же профиль, как и наш журнал. Журнал «Идель», созданный для молодых прозаиков и поэтов, издаётся на татарском и русском языках. Кроме того, на русском языке издаётся литературно-художественный альманах «Аргамак». Культурная жизнь республики освещается также на страницах журналов «Майдан», «Сююмбике», еженедельной газеты «Мадани жомга», издающихся на татарском языке. Также у нас есть и еженедельная газета на чувашском языке «Сувар». Все перечисленные издания финансируются из государственного бюджета Республики Татарстан. В этом смысле нам очень повезло. Потому что если бы не было государственной поддержки, то национальной прессе было бы очень тяжело выживать… В то же время с каждым годом у нас увеличивается количество негосударственных периодических изданий.

Что касается вопроса о том, печатаются ли в нашем журнале русские авторы, то отвечу: да, печатаются. Их произведения публикуются в переводе на татарский язык. Я уже упомянул, что журнал выполняет функции организатора литературного процесса в республике… А переводы – это одна из составляющих национальной литературы. Именно поэтому мы придаём этому направлению деятельности большое значение. Например, только за последние два года в журнале были опубликованы в переводе на татарский язык два больших романа– роман «Узбек хан» волгоградского писателя Анатолия Ерина и роман «Тукай» челябинского писателя Рустема Валиева, пишущего на русском языке. Кроме этого, мы постоянно публикуем переводы произведений писателей разных национальностей, живущих в соседних регионах. Разумеется, некоторые ограничения по объёму на переводную литературу в журнале существуют. Потому что в последние 10–15 лет у нас в республике идёт творческий подъём, появилось уже несколько поколений молодых писателей, которые очень активно работают. К тому же наш журнал предоставляет серьёзную площадку для национального литературоведения.

– Да, кстати, раз уж речь зашла о переводе... Это ахиллесова пята всех национальных литератур. Какова ситуация в Татарстане?

Любая национальная литература, начни она вариться в собственном соку, остановилась бы в своём развитии. Её вписанность в контекст всей мировой литературы напрямую связана с наличием литературных переводов. Мы можем утверждать, что создали в Татарстане свою серьёзную переводческую школу. Эта работа идёт в нескольких направлениях. Разумеется, наибольшее внимание уделяется переводам татарской литературы на русский язык и переводам на татарский язык с русского языка образцов русской литературы и литератур других народов. Наши тесные связи с другими тюркоязычными литературами в конечном счёте зиждутся на тех же взаимных переводах. Как я уже сказал, у нас в республике собраны большие силы в сфере литературного перевода, и большинство переводчиков – молодые люди. Эта образованная и интеллигентная молодёжь, в совершенстве знающая два-три языка, – наше достояние и наше будущее…

– В последнее время начала осуществляться поддержка национальных литератур на государственном уровне. В этом году, например, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям увидела свет «Антология поэзии народов России». Ощущается ли эта поддержка в Татарстане?

– Писательский труд – это особая сфера, где непременным требованием является наличие таланта. Литературное произведение нельзя создавать коллективно, собравшись всем вместе на субботник. И поддержка государства в этой сфере видится прежде всего в организации системы национального образования. Мы рады, что в последние годы заметны неплохие результаты работы в этом направлении.

Наконец-то в республике начали открываться национальные гимназии. И речь не идёт только о татарских гимназиях. Открываются школы, где, наряду с русским языком, ведётся преподавание на чувашском, марийском, удмуртском языках. Министерство образования и науки и Министерство культуры РТ учредили ряд грантов для поддержки начинаний в этом направлении. Но самое существенное – было принято решение о продлении государственной программы по развитию государственных языков в Республике Татарстан, рассчитанной на многие годы. Были определены источники финансирования проектов в рамках программы. В республике также учреждены шесть премий для стимулирования литературного процесса.

Через президентский фонд поддержки культуры в республике оказываются различные виды социальной помощи писателям пенсионного возраста. Это всё хорошо. Но у нас, как и в России в целом, не решена главная социальная проблема людей творческих специальностей – не разработана в нужной степени система оплаты труда писателя. Это, в свою очередь, будет год от года приводить к негативным последствиям. Коммунисты приравнивали перо к штыку, и данный тезис не является только политическим наследием прошлого. Писатель – это тот, кто обеспечивает духовную, нравственную устойчивость общества. И если сегодня Татарстан признан в масштабах России регионом межнациональной и социальной стабильности, в этом, несомненно, главную роль играет интеллигенция, и писатели в том числе.

Упомянутая вами «Антология поэзии народов России» – это радостное событие в жизни страны. В 2008 году мы выпустили у себя в Татарстане антологию, куда вошли стихи 117 наших писателей на русском и татарском языках. Я считаю, что такую антологию надо выпускать каждый год. Союз писателей России и его литературный фонд должны стоять во главе этого большого дела.