Её называли Великой войной. Кроме великих жертв – десятков миллионов погибших и искалеченных, осиротевших и обездоленных, она оставила в качестве своего итога ещё и великую литературу, феномен «потерянного поколения». Казалось бы, после зловещего хохота Гашека, запойной безнадёги Хемингуэя, посттравматической суицидальности Олдингтона, скорбного плача Ремарка уже невозможна никакая романтизация столь мрачной страницы истории человечества. Даже Вертинский стал публицистом: «Я не знаю, зачем и кому это нужно, / Кто послал их на смерть недрожавшей рукой…»

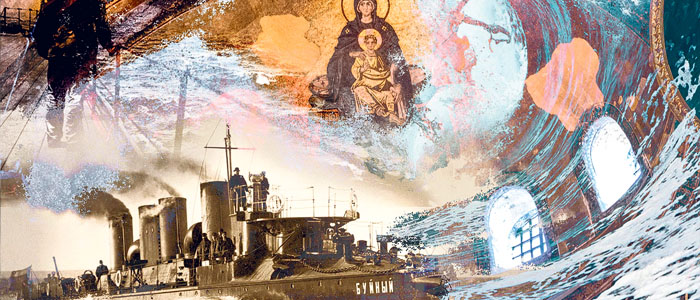

Казалось бы, никакое отдельно взятое геройство, самопожертвование не смогут заслонить постыдности явления. Однако в связи с этой бессмысленной бойней у нас всё чаще звучит патетическая нота. То и дело приходится слышать разговоры об утраченной перспективе, дескать, довоевала бы Россия до победы и вернули бы мы крест на купол Святой Софии, имели бы выход к Средиземному морю. Мол, с союзниками по Антанте уже обо всём договорились. Вошедший в моду имперский пафос диктует представления о благе, рождает тоску о проливах Босфор и Дарданеллы, о возвращении Царьграда, заставляет рассуждать о преимуществах сословного общества. Находятся и виновные в военно-политическом фиаско. Среди них англичане, следующие интриганской традиции; либералы, развалившие империю; большевики, заключившие Брестский мир…

А была ли вообще такая возможность – завоевать Константинополь, овладеть проливами? Что думают об этом профессиональные историки?

Круглый стол

Получила бы Россия по итогам Первой мировой войны Константинополь и проливы?

Алексей Олейников,

доктор исторических наук, профессор

Астраханского государственного университета

Комиссары Антанты

В марте 1915 г. у России появляется надежда на благоприятное решение вопроса о проливах – в период проведения Дарданелльской операции Антанты, когда британское правительство памятной запиской своего посольства признало притязания России на проливы и Константинополь – при условии, что война будет доведена до успешного завершения и «будут осуществлены пожелания Великобритании и Франции как в Оттоманской империи, так и в других местах» [Сборник договоров России с другими государствами 1856–1917. М.–Л., 1952. С. 431–432.].

Министру иностранных дел Сазонову был вручён документ, в котором подчёркивалась ценность «уступки», сделан-ной Англией своей исторической сопернице, которая получает главный приз войны. Посол Англии Бьюкенен подчёркивал, что «прочная дружба между Россией и Великобританией будет обеспечена, как только будет достигнуто предположенное соглашение».

16 апреля 1915 г. удалось получить согласие на присо-единение к Российской империи Константинополя и проливов и от Франции.

Взамен императорское правитель-ство давало союзникам согласие на любые компенсации в Турции, т.е. был поставлен вопрос о разделе Оттоманской империи.

Таким образом, после присоединения Турции к германскому блоку сложилась уникальная ситуация, когда впервые за 200 лет раскололся единый фронт европейских государств, обыч-но формирующийся против России и направленный против усиления её позиций на Балканах и Ближнем Востоке.

Появилось даже соглашение о совместном управлении в оккупированном союзниками (русскими, англичанами и французами) Константинополе – наподобие разграничения секторов Берлина после Второй мировой.

Вопрос был поставлен 12 марта 1915 г. памятной запиской Палеолога. Посол Франции исходил из необходимости заранее урегулировать порядок управления Константинополем, занятие которого «по-требует столь важных и специальных политических, административных и финансовых мероприятий, что в деле их разрешения нельзя положиться на усмотрение военного начальника одной национальности, каковы бы ни были его личные достоинства». Этим устранялась единоличная военная власть представителя как России, так и Англии, осуществлявших Дарданелльскую и Босфорскую операции.

Каждая из держав имела право назначить по одному Верховному гражданскому комиссару, которым надлежит действовать «по соглашению с военным командованием».

Ответ Сазонова предлагал, «чтобы военная власть в Константинополе была временно вверена старшему в чине из командующих окку-пационными армиями трёх союзников, при котором учреждён временный совет, состоящий из комиссаров трёх союзных держав, которому было бы поручено гражданское управление городом».

Роль, отводимая в ответе Сазонова военному коменданту Константинополя, не оставляет сомнений, что он имел в виду не англичанина или француза, а русского.

Вне города план разграничения зон военной оккупации предоставлял России оба берега Босфора от Чёрного моря до Ортакейя и Кускунджука включительно.

Но мысль о «подчинении верховных комиссаров генералу, принадлежа-щему к той или другой союзной национальности», была отвергнута. В дальнейшем Сазонов внёс ещё предложения. Во-первых, учредить при верховных комиссарах пять департаментов (внутренних дел, юстиции, финансов, народного просвещения и вакуфов) с подчинением их совету верховных комиссаров и с назначением началь-ников «из числа иностранцев, служивших в Турции, или туземцев, внушаю-щих необходимое доверие» (под туземцами подразумевались не только турки, а также армяне и т.д.). Во-вторых, предусматривалась реорганизация муниципального совета «на основе справедли-вого представительства христиан» с подчинением его совету верховных комиссаров.

Конечно, соглашение по вопросу проливов и Константинополя – это был лишь «вексель», который ещё требовалось обналичить. И как развивались бы события после войны, на 100% невозможно просчитать. Но теоретические предпосылки разрешения проблемы были созданы. Подробно эта тема рассматривается мною в книге «Турецкий капкан 100 лет спустя». ′

Василий Цветков,

доктор исторических наук, профессор МПГУ

Десантники Колчака

Об «овладении черноморскими проливами» и «возвращении православного креста на Святую Софию» рассуждали в России с XV века. Осенью 1914 года, после начала боевых действий против Османской империи, тема проливов возникла уже в официальных заявлениях и официозной публицистике.

С военной точки зрения проведение десантой операции было вполне возможно. Сейчас популярна точка зрения, что с овладением Россией проливами не «согласилась» бы Англия. Но во время войны реальные победы или поражения значат гораздо больше, чем договорённости дипломатов. Занятую территорию армия просто так не отдаёт. И опасаться стоило не Великобритании, а Турции. Британский флот и десант уже потерпели поражение от турецких войск во время Галлиполийской операции 1915 года. Турки готовились к защите своей столицы, создавались отряды самообороны, строились укрепления. И если командующий Черноморским флотом Колчак «рвался в бой» с уверенностью в успехе десанта, то более опытный начальник штаба Ставки генерал Алексеев предупреждал о рисках «лобовой атаки» Босфора. Существовала опасность подрыва русских кораблей на собственных минах, потому было принято решение о высадке десанта вблизи турецкой столицы с последующим наступлением на неё по побережью при активном взаимодействии с флотом и морской авиацией. Операция представлялась сложной, но выполнимой.

Конечно, подписание Брестского мира было несовместимо с какими-либо военными или дипломатическими планами в отношении черноморских проливов. Но не стоит забывать, что от босфорского десанта фактически пришлось отказаться ещё за год до его подписания, ещё при Временном правительстве. В апреле 1917-го высшее военное командование пришло к выводу, что уровень боеготовности десанта и флота оставляют желать лучшего: «хотя военное решение босфорского вопроса является весьма желательным, но в ближайшее время оно не может быть приведено в исполнение как вследствие невозможности снять с главного театра войска, так, главным образом и потому, что для десантной операции необходимы отборные и стойкие войсковые части, каковых при современных условиях в достаточном количестве получить затруднительно».

Десантные части, действуя без «тыла», в условиях, когда малейший сбой взаимодействия с флотом, малейшее нарушение дисциплины могут оказаться роковыми, должны отличаться очень высокой степенью боевой подготовки. А этого весной 1917-го, после «великой и бескровной» Февральской революции, уже не было. ′

Василий Страхов,

кандидат исторических наук, доцент МПГУ

Приманка для русских

Данный сюжет, безусловно, обладает «исторической притягательностью», «потенциалом альтернативности» исторического процесса, поэтому мы и возвращаемся к нему вновь и вновь...

Если проанализировать отношения императорской России с союзниками по Первой мировой и в первую очередь с Великобританией, то станет очевидной их неравноправность.

На протяжении войны, особенно в 1915–1916 годах, на царское правительство, в том числе с помощью послов держав Антанты, прогрессистско-кадетской печати и великосветской фронды, оказывалось массированное и разноплановое давление с целью его принуждения «играть» по правилам Лондона и Парижа.

Это касалось различных сфер – военного планирования, финансов, внешней политики, наконец, отношений русского правительства с либеральной оппозицией и прежде всего с её рупором – лидерами Государственной Думы.

Многие представители царского правительства стремились оказать сопротивление нажиму союзников. Это же пытался делать и российский император, который, думается, не испытывал иллюзий относительно понимания «союзнического долга» державами Антанты и перспектив послевоенных отношений с ними.

Что же касается непосредственно вопроса о послевоенной судьбе Константинополя и черноморских проливов, то он рассматривался Лондоном и Парижем, по моему глубокому убеждению, в качестве своего рода приманки для России.

Выбор был вполне удачен. Ещё с начала 80-х годов XIX века на фоне увядания Оттоманской империи и развёртывания скрытой борьбы европейских держав за её будущее «наследство», российским военным ведомством велась подготовка к занятию проливов и Константинополя.

И вполне понятно, что в последующем именно этот геополитический узел стал одним из приоритетов внешней политики царской России.

После жестоких поражений начала войны во Франции для союзников было жизненно важно обеспечить максимально активное участие России в борьбе с германским блоком. Лидеры союзных держав были осведомлены, что у части российской элиты усиливаются настроения в пользу выхода империи из войны. Кстати, одним из ярких выразителей подобного мнения был С.Ю. Витте, который, правда, внезапно скончался 28 февраля 1915 года.

Вопрос о проливах был лишь частью обширных действий по «взваливанию» на Россию основной тяжести ведения войны. Поэтому обещали многое. И далеко не случайно, что одним из главных пропагандистов идеи о «Кресте на Святую Софию» был англофил, лидер кадетов Павел Милюков.

При этом союзники всемерно сопротивлялись проведению Босфорской десантной операции силами российского Черноморского флота. По этому поводу имеется немало интересных и весьма показательных фактов, раскрывающих истинные намерения сторон.

Вопрос о проливах и их возможной передаче России после окончания «Великой войны» – не более чем пример масштабной дипломатической и военно-стратегической игры. Именно из подобных игр в переломные моменты истории и состоят в немалой степени международные отношения. ′