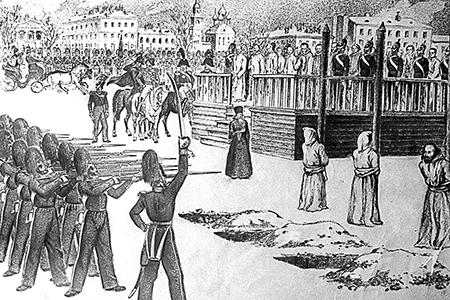

В сегодняшнем Петербурге есть площадь под названием Пионерская. Прежде на её месте находился Семёновский плац, рядом с которым квартировали Егерский, Московский и Семёновский полки. С середины XIX века там проводились публичные казни. 22 декабря 1849 года сюда доставили приговорённых к расстрелу членов кружка Петрашевского, в числе которых находился 28-летний Фёдор Достоевский. Петрашевцам надели смертные рубахи и привязали к столбам. Как известно, в последний момент казнь остановили и объявили о помиловании, заменив смертный приговор каторжными работами.

Среди писателей нет, наверное, более яростного противника и разоблачителя революций, чем Фёдор Михайлович Достоевский. Его пророческий роман «Бесы» вообще стал грозным приговором революционному подполью и какое-то время был запрещён. Есть версия, что, когда в Петрограде большевики, захватившие власть, обсуждали вопрос об установке новых памятников, кто-то предложил поставить его и великому писателю. Однако считавшийся в среде большевиков либералом Луначарский решительно выступил против. «А что мы напишем на постаменте, – сказал он. – Достоевскому от благодарных бесов?»

Тем не менее в молодости литератор сам оказался среди революционеров, казнь которых оказалась жестокой инсценировкой. «Объявить о помиловании лишь в ту минуту, когда всё будет готово к исполнению казни» – так распорядился сам император Николай I. Один из приговорённых после случившегося сошёл с ума. А Достоевский в день несостоявшегося расстрела записал: «Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения и теперь ещё раз живу... Жизнь – дар, жизнь – счастье, каждая минута могла быть веком счастья». Ощущения, которые писатель испытывал в те минуты, отражены, как считают, в монологе о «ценности времени», произнесённом князем Мышкиным в романе «Идиот».

Конечно же, на Семёновском плацу устраивались не только инсценировки. 3 апреля 1881 года там казнили народовольцев Желябова, Кибальчича, Рысакова, Михайлова и Перовскую. За то, что они убили императора Александра II. Но за что приговорили в своё время к смертной казни молодого Достоевского?

Кружок Петрашевского

Писатель стал в Петербурге знаменитым после появления в 1845 году повести «Бедные люди». Белинский говорил о начинающем авторе как о «новом Гоголе». После выхода повести «Двойник» всеобщее обожание сменилось разочарованием и недовольством, а разочарованный Достоевский порвал с гениальным критиком. Весной 1847‑го он знакомится с социалистом-утопистом Михаилом Буташевичем-Петрашевским – сторонником утопического социализма Фурье, организатором первого социалистического кружка в России. Замечательный оратор, поражавший всех своей эрудицией, Петрашевский быстро завоевал симпатию своего сверстника Достоевского. Тот начал регулярно посещать «пятницы» Петрашевского. В этом кружке не было ни дисциплины, ни иерархии, ни особой конспирации. Его члены читали на своих собраниях труды Фурье, статьи Герцена, бурно обсуждали идеи социализма и критиковали власти, как это обычно делает молодёжь. Главными темами дискуссий были крепостное право, реформы суда и печати.

Его «Мефистофель»

В реальности никакого заговора петрашевцев не существовало. О пятничных собраниях знал весь Петербург. Чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Липранди писал в своей докладной записке по делу Петрашевского: «В большинстве молодых людей очевидно какое-то радикальное ожесточение против существующего порядка вещей, без всяких личных причин, единственно по увлечению «мечтательными утопиями», которые господствуют в Западной Европе и до сих пор беспрепятственно проникали к нам путём литературы и даже самого училищного преподавания».

Но среди петрашевцев образовался тайный кружок Дурова. В него вошёл и Достоевский. Цель общества состояла в том, чтобы готовить народ к восстанию. Для этого решено было завести тайную типографию. Почти одновременно с Достоевским кружок стал посещать молодой аристократ Николай Спешнев, загадочная личность, которого Достоевский в дневнике называл «мой Мефистофель». Спешнев был «демонически» красив и умён, вёл себя независимо. Он только что вернулся из-за границы, где якобы был связан с таинственными революционными центрами.

В конечном итоге у «революционеров» дальше разговоров дело не пошло. Однако весной 1849 года на один из вечеров в кружок молодых мечтателей попал провокатор, затем проинформировавший кого следует о том, что в квартире собираются заговорщики. Разговор тогда с такими был короткий. Достоевского, как и остальных арестованных, бросили в Петропавловскую крепость. Власти считали арестованных пустыми болтунами, но наказать их было велено строго. В ноябре того же года петрашевцам предъявили обвинение в распространении письма Белинского, наполненного «дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти», и в недоносительстве о проходивших собраниях.

Вольнодумец – каждый человек

На допросе в Следственной комиссии по делу петрашевцев Достоевский об учении Фурье сказал так: «Фурьеризм – система мирная: она очаровывает душу своей изящностью… Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненавистей…»

Писатель не считал, что совершил нечто предосудительное. Он заявил: «Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству, потому что находит в сердце своём и любовь к отечеству, и сознание, что никогда ничем не повредит ему».

После вынесения приговора Фёдор Михайлович писал брату Михаилу: «Брат, любезный друг мой! всё решено! Я приговорён к 4-летним работам в крепости (кажется, Оренбургской) и потом в рядовые. Сегодня 22 декабря нас отвезли на Семёновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты. <...> Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры. <...> Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чём жизнь, в чём задача её».

Русский географ Семёнов-Тян- Шанский писал, что «революционером Достоевский никогда не был и не мог быть, но, как человек чувства, мог увлекаться чувствами негодования и даже злобою при виде насилия, совершаемого над униженными и оскорблёнными, что и случилось, например, когда он увидел или узнал, как был прогнан сквозь строй фельдфебель Финляндского полка. Только в минуты таких порывов Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем».

Четыре года Фёдор Михайлович провёл на каторге, после чего ещё более пяти лет служил в седьмом линейном батальоне в Семипалатинске. В Петербург писателю удалось вернуться только через десять лет. Совершенно другим человеком.

В 1862 году в Петербурге появились «Записки из Мёртвого дома», его воспоминания о каторге, включающие реальные рассказы заключённых. А позднее появились и все его знаменитые романы.

Таких похорон ещё не было…

Сегодня на Пионерской площади (бывшем Семёновском плацу), той самой, где гений русской литературы стоял в ожидании расстрела, возвышается ТЮЗ им. А.А. Брянцева. Рядом с театром – памятник, но не Достоевскому, а другому великому русскому писателю – Александру Грибоедову, растерзанному толпой фанатиков в Тегеране. А Достоевский умер в Петербурге, дома, в своей постели.

Как вспоминал Николай Страхов, «похороны Достоевского представляли явление, которое всех поразило. Такого огромного стечения народа, таких многочисленных и усердных заявлений уважения и сожаления не могли ожидать самые горячие поклонники покойного писателя. Можно смело сказать, что до того времени никогда ещё не бывало на Руси таких похорон».

При выносе тела из квартиры в Кузнечном переулке в церковь Св. Духа в Невской лавре для отпевания было несено 67 венков и пели 15 хоров певчих. И громадную толпу тех, кто пришёл проводить в последний путь великого писателя, никто специально не собирал…