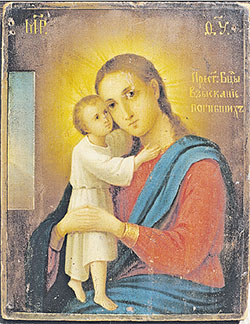

Образок Богородицы, который дед всегда носил в кармане пиджака и изредка доставал и долго разглядывал, глубоко засел в моей детской памяти. Он считал, что эта иконка, переданная ему во спасение русской женщиной под Черниговым, и уберегла его, сироту из многострадальной Армении, рядового 176го пехотного полка, в Первой мировой войне, в лихолетье революционных бурь, гражданских войн, в годы Великой Отечественной... Я сохранил этот образок с не совсем понятным мне тогда названием: «Взыскание погибших», и он висит рядом с фотографией деда…

Всё для меня началось в Тбилиси. Это и наша семья, и наш двор, и сам город – тёплый, единый, многонациональный, построенный на любви и доброте.

Потом придёт романтическая юность, которую я провёл, учась в медицинском институте в Горьком (Нижний Новгород). И там же случайная, но оказавшаяся судьбоносной встреча в храме с образом «Богоматерь Страстная» была ещё одним толчком, приблизившим меня к иконам.

И конечно, Армения – земля моих предков, мой теперешний дом.

Итак, три земли, три культуры, соединившись в моей душе, открыли мне новые просторы в постижении красоты, в частности иконописи, дав прочувствовать на себе воздействие этих святых жемчужин. Хотя иконопись в Армении не получила такого массового развития, как в России, но и у нас имеются замечательные образцы русской иконописи в Национальной картинной галерее, в частных собраниях, их чтят и бережно хранят в семьях.

Картину надо обязательно вывешивать и смотреть. Если долго её не экспонировать, она вянет, «тускнеет» (феномен запасников). С иконами – другое дело. Икона сама смотрит на вас. Если она ваша, то она смотрит на вас постоянно: когда вы заняты, читаете, спите… Даже контролирует ваше поведение. Может показаться, что это уже из области мистики. Но, поверьте, всё это объяснимо, а для того, кто знаком с мистикой, и вполне понятно. Замечено, что не очень чистые на руку и в помыслах люди стараются избегать икон, так как чувствуют, что они могут наказать.

А есть ли различие в способах творения икон и написания картин? Как поступает художник, когда пишет портрет в интерьере? Он начинает рисовать картину с изображением человека, с его головы, лица. В иконописи – обратный порядок: сначала пишется всё «доличное» (до лица) – фон, пейзажные детали, одеяния изображаемых святых – и лишь после всего этого – лики. Если в живописи изображения имеют прямую перспективу, уводящую взгляд в глубину картины, то в иконописи перспектива обратная: точка схода линий помещена не в глубине, а спереди, как бы в «глазу зрителя», и кажется, что икона, вернее, образы на ней хотят приблизиться к смотрящему.

В том виде и в той технике (темперная живопись на досках), в которой писались иконы на Руси, в Армении не привилась. Это можно объяснить и архитектурными особенностями армянских церквей (каменные), в которых в основном применялась стенопись, и географическими особенностями (преимущественно безлесье), и особенностями национального менталитета и культуры, отдавшей предпочтение и достигших больших успехов в изображении святых образов во фресках, барельефах, камне, на холсте, в миниатюре и т.д. Достаточно вспомнить имена таких армянских художников, как: Торос Рослин (XIII в.), Торос Торонаци (XIV в.), Момик (XIV в.), Акоп Джугаеци (XVII в.) и др.

Огромная духовная связь с Византией и Россией, поклонение одному Богу объясняют ревностное отношение армян к иконам во все времена. Вот что говорил армянский католикос Мовсес Второй Егвардеци (574–604 гг.): «Чтобы никто не осмеливался портить иконы в церквях».

Правда, это отношение не всегда было ровным. В Армении, как, впрочем, и на Руси и в других христианских странах, то стихали, то нарастали иконоборческие настроения со стороны церкви. Армянская апостольская церковь, не отвергая иконопочитания, значительно его ограничивала: признавая живописные и барельефные изображения святых, установленных после их освящения в алтарях церквей, она исключала содержание икон в домах. Но народ тем не менее бережно хранил у себя изображения святых. Известно, к примеру, что при арабах солдатами халифа Йазида (VIII в.) были уничтожены иконы не только в церквях, но и в домах.

Иконоборчество представляет отличительную черту средневекового еретического павликианского движения и обусловлено учением павликиан об антагонизме между материей и духом, непричастности материи к божеству. Павликиане обвиняли священнослужителей в иконопочитании, сравнивая их с идолопоклонниками. Западные авторы – кто намеренно, кто по невежеству – нередко отожествляли павликиан с армянским духовенством.

В армянских храмах издревле существовала и монументальная роспись. Известный церковный деятель VI в. архимандрит Вртанес Кертог в своей книге «Против иконоборцев» пишет: «Всё, о чём рассказывает Священное писание, должно быть исполнено росписью в церквях».

Апологетом иконопочитания был и Григор Магистрос. В XII веке окончательно формируется положительное отношение Армянской церкви к иконам. Нерсес Шнорали, Ованес Саркаваг утверждали, что верующие должны чтить икону – носителя образа Бога.

Учитывая вышесказанное и мононациональный состав республики, я не ожидал при переезде встретить в Армении такого разнообразия русских икон. В период пропаганды атеизма их старались держать в стороне от посторонних глаз – времена и нравы были другие. Однако с приходом независимости иконы стали общедоступны: их можно было встретить в открывшихся антикварных магазинах, на ереванском вернисаже, стихийных распродажах и спокойно приобрести. Что и стали делать – активно приобретать. Это в конечном счёте привело к тому, что иконы практически были вывезены из Армении.

В настоящее время в Армении, к сожалению, трудно найти добротную старую икону. Пришёл черёд распространения бездуховных новоделов. Но и новодел новоделу рознь. Суть – в подходе мастера к своему творению: или это общение-молитва со Всевышним, или просто ремесло, обслуживающее ширпотреб, – и никаких разговоров, кроме цены. Сейчас существует и то и другое. Есть и кустари, делающие безликую продукцию для бесчисленных сувенирных бутиков. Но есть и мастера, идущие по пути иконописцев, имена которых пробились сквозь века.

Весь мир умолк, затаив дыхание: человек молится, молится без страха, поёт песню славы миру и Богу, земле и солнцу, жизни и смерти…

Вот строки из наследия гениального армянского поэта и философа X века, инока Григора Нарекаци:

Ты, Господь, – благодетель всего,

Ты один есть свет во тьме.

О сокровище благословенное,

Милосердный, благий и сострадательный,

Невыразимый, неисповедимый и неизреченный,

Вспомни меня, о благословенный,

Не справедливым судом твоим, но милосердием,

Не ради воздаяния, но для прощения,

Не ради истины, но по кротости.

Если станешь взвешивать тяжесть грехов моих,

Сделай это по милосердию твоему,

Но не по справедливости.

Ибо для меры первого они очень легки,

В отношении же к последней – слишком тяжелы.