Василий Суриков реконструировал прошлое с верностью учёного

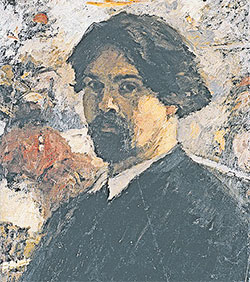

До В.И. Сурикова (1848–1916) в нашем искусстве не было такого масштаба и дарования художника, писавшего картины на темы русской истории.

Карл Брюллов, взявшийся было за «Осаду Пскова», работал над ней без энтузиазма и оставил неоконченной. Его вечный соперник Александр Иванов не внял голосу императора Николая, неоднократно советовавшего ему обратиться к русской истории. Он так и не взялся за изображение Крещения Руси Владимиром, хотя царь и рекомендовал сделать это в параллель «крещению евреев» (так Николай называл «Явление Христа народу»).

Отдельные исторические эпизоды, время от времени избиравшиеся художниками академии (можно взять для примера картину «Подвиг молодого киевлянина» Андрея Иванова или «Княжну Тараканову» Константина Флавицкого), не были обращены к значительным, поворотным событиям и к наиболее выдающимся личностям русской истории.

Батальная тема стала очень востребованной в связи с Отечественной войной 1812 года, но не ей, ориентированной на вкус высочайших заказчиков (картины Зауэрвейде, Гампельна и др.), было суждено сделаться событием для русского зрителя.

Именно Василий Суриков – внук атамана Енисейского казачьего войска, славившегося непомерной физической силой и отвагой, – стал настоящим основоположником русского исторического жанра.

Именно Василий Суриков – внук атамана Енисейского казачьего войска, славившегося непомерной физической силой и отвагой, – стал настоящим основоположником русского исторического жанра.

Он прибыл в Санкт-Петербург с обозом, как некогда Ломоносов в Москву. Сразу поступить в Академию художеств у юноши-сироты из далёкого Красноярска не получилось, но он не сдавался. В 1875 году Суриков всё-таки окончил академию у знаменитого преподавателя Павла Чистякова, получив за годы учёбы четыре серебряные медали, несколько денежных премий и звание классного художника первой степени.

Вскоре молодой художник получил заказ на создание четырёх фресок на темы вселенских соборов для храма Христа Спасителя и переехал в Москву. Здесь с ним, как впоследствии с Виктором Васнецовым, произошло настоящее преображение, он открыл своё истинное предназначение. Отныне у него появляется главная цель: раскрытие русского национального характера во всей его полноте и сложности. Того самого русского характера, который и позволил нашему народу создать Россию – великую державу, не похожую ни на одну другую страну мира.

Через год после переезда в Москву Василий Иванович начал работать над картиной «Утро стрелецкой казни», которую завершил в 1881 году.

Этот шедевр сразу привлёк к себе восторженное, любовное внимание публики и заставил говорить о Сурикове как о выразителе народного духа и ясновидящем толкователе родной истории.

Один за другим перед восхищённым и взволнованным взглядом зрителей представали поворотные события русской истории, возникали истинно русские неповторимые характеры, так многое обусловившие в нашем историческом бытии: Пётр Первый и боярыня Морозова (здесь средствами живописи решалась сложнейшая и колоссального значения тема противостояния старой Руси и новой России), покорение Сибири Ермаком, вольные и грозные казаки Степана Разина, суворовские чудо-богатыри, дерзко и весело «сигающие» в снежную бездну Швейцарских Альп…

И даже такая лирическая картина, как «Меньшиков в Берёзове», или жанровое, весёлое и лихое полотно «Взятие снежного городка» были навеяны и пропитаны русской стариной, русским духом!

Мы не можем понять наше настоящее, не зная, не понимая нашего прошлого. Без этого мы даже не можем быть сами собой. И тут картины Сурикова, гениального ясновидца нашей русской истории, значат для нас порой больше, чем школьные учебники. Что бы нам ни говорили, к примеру, сегодняшние радетели политкорректности о русско-татарском симбиозе, но только сцена покорения Сибири Ермаком, внутренним взором увиденная Суриковым, своей ошеломляющей правдой доносит до нас подвиг русских воинов-первопроходцев во всём его величии и размахе. А в дерзких русских солдатах, съезжающих на «пятой точке» с головокружительно смертельных высот, мы, как и сто лет назад, узнаём себя…

Сурикову очень повезло в том отношении, что расцвет его творчества пришёлся на годы правления Александра Третьего, великого русского царя, прекрасно понимавшего как значение русской истории, так и значение исторической живописи и искусства вообще в воспитании русского человека. Именно Александр Третий стал покровителем учреждённого при нём Русского исторического общества, именно он основал Исторический музей в Москве и Русский музей (а также и Музей народов России) в Петербурге. Именно при Александре Третьем в России расцветает так называемый стиль «историзм» в искусстве. При нём в архитектуру возвращаются древнерусские мотивы (можно показать храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге или Николаевский собор в Ницце, а также здание Исторического музея, Московской думы и французского посольства в Москве). Покровительством царя пользуются русская опера и русские художники, пропагандирующие родную историю.

Суриков всколыхнул огромную волну исторической живописи на русскую тему. Он поставил феномен русского духа в центр внимания современных живописцев – и в этом его непреходящее значение, и в этом – его завет новейшим поколениям русских художников. Следом за Суриковым темой русской истории (и особенно русской военной истории) увлеклись и сделали её нашим драгоценным достоянием такие прославленные во всём мире мастера, как Виктор и Аполлинарий Васнецовы («Вечер после побоища Игоря Святославича с половцами», «Три богатыря», «Алёнушка», «Гонцы»), Василий Верещагин («Панихида», «Скобелев под Шипкой», «Нападают врасплох»), Михаил Нестеров («На горах», «Великий постриг», «На Руси (Душа народа)»), Павел Корин («Русь уходящая», «Александр Невский»), Евгений Лансере («Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе»), Александр Бенуа, Валентин Серов и другие.

Историческая живопись на русскую тему продолжала мощно звучать и после Октябрьской революции, свидетельствуя: русский народ жив!

Здесь можно вспомнить работы Сергея Герасимова («Мать партизана», «Кутузов на Бородинском поле»), Александра Дейнеки («Оборона Севастополя), Александра Герасимова (иллюстрации к «Тарасу Бульбе»), Митрофана Грекова («Первая конная»), Ильи Глазунова на древнерусскую тему.

Особое значение имела школа батальной живописи имени М.Б. Грекова в Москве.

Традиции русской исторической живописи мы видим и в Музее-панораме Бородинской битвы, и в мемориале на Поклонной горе и в Музее Вооружённых сил в Москве и во многих других музеях нашей Родины.

Художник Василий Суриков не был трагической фигурой, он избежал мучительных творческих борений с самим собой, он избежал конфликтов с эпохой. Напротив, его творчество – пример удивительной цельности, внутренней гармонии художника, полного раскрытия собственного внутреннего содержания в своём творчестве. Напряжённый интерес Сурикова к русской истории, к загадке русского характера оказался в высшей степени созвучен времени. Суриков сразу, с первой же исторической картины стал любимцем публики и пользовался благосклонным вниманием двора. Он пребывал таковым до конца жизни и будет любим всегда…

Татьяна Ясникова. Суриков. М. Молодая гвардия, 2018, 455 с. 3000 экз.

Татьяна Ясникова. Суриков. М. Молодая гвардия, 2018, 455 с. 3000 экз.

Знаменитому художнику, полотна которого давно стали классикой, посвящена новая книга легендарной молодогвардейской серии.

Василий Суриков был человеком «широкой палитры» – упорным, рисковым, деловым, озорным, брутальным, сентиментальным, прижимистым, великодушным – но никогда – мелким! И это многое объясняет в его профессиональной успешности. Автор книги – сибирский искусствовед Т. Ясникова не отодвигает повседневную жизнь художника на второй план, что придаёт жизнеописанию объёмность и живость, пусть даже иные авторские мнения и воззрения весьма полемичны. Судить, считает издательство, читателю.