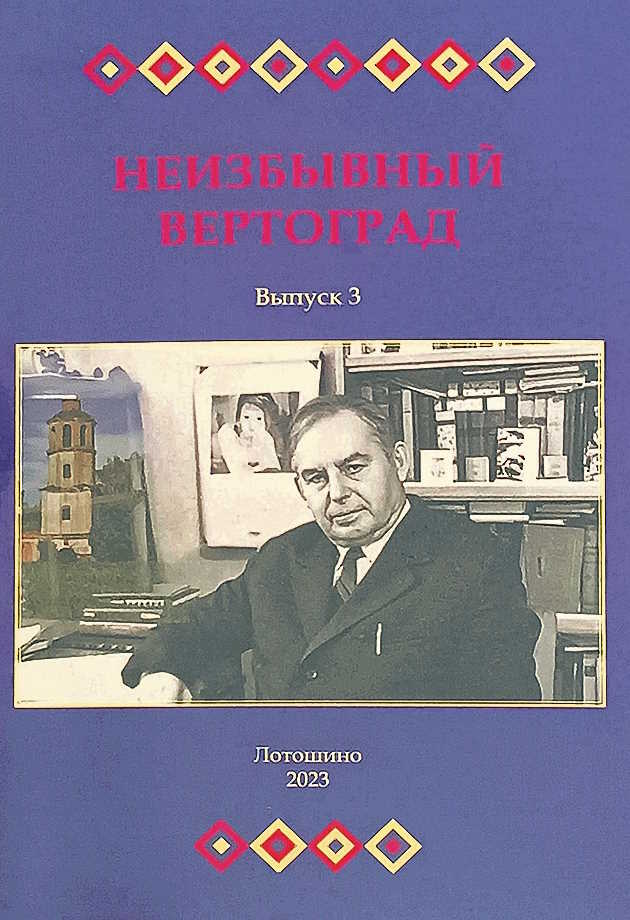

Неизбывный вертоград. Выпуск 3. – Ижевск: ООО «Принт», 2023. – 208 с.

Литературно-художественный альманах «Неизбывный вертоград» выходит уже в третий раз. Данный выпуск приурочен к 105-й годовщине со дня рождения выдающегося русского поэта Николая Тряпкина.

Один из разделов альманаха назван строкой его стихотворения – «А где-то вьётся нить». Нить, которая удерживает и личность, и общество от распада. Традиция, культура, язык, родная земля.

Открывает сборник лауреат Всероссийского литературно-музыкального конкурса «Неизбывный вертоград» 2018 года Андрей Попов.

В его стихотворении «Во все грозили времена…» вечная история страны («но годы шли, и войны шли») продолжает вечную историю жизни («но жизнь текла и продолжалась»), в финале они сходятся в единой точке – в России:

Наступит русская весна,

А за весною будет лето…

И лишь потом потоп, война,

Конец истории и света.

Поэт Александр Савенков – также лауреат конкурса «Неизбывный вертоград», горловчанин. Его глубоко философское, полное трагизма чувство жизни соединено с тихой радостью от пребывания в ней. Радость эта приходит чаще как результат преодоления трагической сущности бытия, может быть, даже первичной её сущности. Человек непобедим тогда, когда вокруг него и в нём самом – всё родное, когда он свой среди своих, когда под ногами родная земля, почва:

Апрель истачивал снега…

С землёй, налипшей на подошвы,

Хотелось броситься к ногам

Цветущих верб, грошовым прошлым

Вплотную стоя к сорока…

А день струился, тих и значим,

И небо в редких облаках

Лакал из лужи пёс бродячий.

(«Чистый четверг»)

У Геннадия Иванова история циклична. Вечный бой добра и зла. Периоды примирения, как показывает время, весьма зыбки и непродолжительны («У братской могилы на Севере»). В его стихах как бы спаяны два времени – показано, как было и как есть («На том плацу, где я шагал когда-то»).

И ответом на многие вопросы, утверждающим ЖИЗНЬ, звучат слова:

Исчезает не жизнь,

А её оболочка.

Будет новая жизнь –

И дорога, и хлеб…

Николай Колычев ушёл пять лет назад. Он был первым лауреатом Всероссийской поэтической премии им. Н.И. Тряпкина «Неизбывный вертоград».

Чувство единого общего пространства – основное в его стихотворении «Мурманский снег – скрип, скрип…». «А под Полтавой в земле – дед… / Как далеко»; «Под Иловайском могила сестры, / С дядькиной рядом, а я – здесь…» – изгибами, неровными стежками сшивает Николай Колычев Россию от края до края – её настоящее, прошлое, будущее.

Поэты Лотошинья, каждый по-своему, чувствуют связь с родной землёй, с творчеством Николая Тряпкина. Пример – стихотворение Марии Мироновой «Когда в карманах носишь столько действа – им постоянно хочется делиться», где «ужас стать обыкновенным / Ненастоящим…» всё-таки неосуществим.

Стихи земляков Николая Тряпкина неравномерны по уровню поэтического мастерства, но всегда искренни. По-видимому, точное самонаблюдение Елены Мироновой, что «каждый в мире торит тропку свою. / Кто-то должен петь про малую родину. / Пусть негромко, но я Вам подпою», звучит как бы от имени всех лотошинцев.

В романе Николая Иванова «Суворовец Воевода – боец республики» (в альманахе представлен отрывок из произведения) – взгляд на тему «сына полка» из сегодняшней истории.

Современный донбасский сын полка, несгибаемый, непокорный, проходит «ускоренный курс» взросления в схватке с врагом.

«Пройди всё с достоинством», − напутствует его Матвей. На самом деле он уже ступил на дорогу достоинства, чтобы в итоге стать не просто победителем, а камнем, который ляжет в основание Русского мира.

С первых строчек рассказа Анастасии Черновой «Художница» читателю кажется, что он попал в фантастический мир: «Ощущение, что на планете больше никого. Ты один. В доисторическом мире». Почти сказочное начало, таинственность, за которую хочется заглянуть.

Героиня рассказа – единственная жительница деревни, в которую приводит читателя рассказчик. Мы попадаем в удивительный и действительно таинственный мир старого одинокого всё потерявшего человека, самодеятельной художницы. Для неё миры – здешний и будущий – неразличимы, между ними не существует границ. Время выстроено в единую непрерывную линию. На всём его протяжении героиня буднично ожидает воскресения сына.

Дарья Арент (Блюмина) с саднящей болью собственного жизненного опыта пишет полное горечи эссе о том, что выбор может обернуться пустотой, незаполненностью жизни. Ибо выбор тебя привёл не туда, где ты должен быть.

Конечно, речь идёт о войне. О войне в Донбассе.

Весь сюжет рассказа – постепенное нарастание трагичности выбора, когда ты однажды «на время» уехал из города от обстрелов: «Не стройте планов, ведь построение планов – первый этап адаптации и смирения, первый этап переезда. А вы не переехали. Вы тут только временно. Совершенно ненадолго». И вот подлинные, честные, непрекращающиеся попытки вырваться обратно заканчиваются тем, что «Вы проснётесь и, чувствуя приближающуюся смерть, вдруг поймёте, что на самом деле умерли тогда, когда покинули родной город. Много лет назад».

В пьесе Василия Дворцова с именем Пушкина связаны чудеса. Здесь одно чудо как будто влечёт за собой другое, получается цепная реакция. А в основании – бескорыстная смелость простого человека. И любовь. И Пушкин.

Алексей Полубота, секретарь Комиссии по сохранению творческого наследия Николая Тряпкина и главный вдохновитель её деятельности, с присущим ему талантом и тонким психологическим проникновением пишет о том, как работает эта комиссия. Многое сделано за годы её работы, но главное, на мой взгляд, в этих очерках – глубина понимания, почему, для чего это всё, масштабный охват первопричин и перспектив. В том числе и понимание себя, своей причастности к целому, именуемому Россией. Чтобы не затемнять собственными интерпретациями мысль, которую ёмко и полновесно, проникнув через полог очевидного, выразил Алексей Полубота, процитирую его. Речь здесь о памятном знаке, поставленном в глухой деревеньке Первитино, где был крещён Николай Тряпкин: «И пусть здесь скромный знак увидят немногие. Но они не скользнут по нему взглядом, как скучающие, пресыщенные достопримечательностями туристы. Знак может стать маяком надежды для тех, кто мечтает о возрождении корневой России, возвращении к русской самобытности. А ведь Николай Тряпкин – поэт, который в стихах всю жизнь, где исподволь, а где и прямо, за эту самобытность ратовал. И как раз поэзия его содержит в себе созидательное начало, которое так нужно нашему народу и нашей земле сегодня».

Есть в альманахе и научно-исследовательские работы, посвящённые творчеству Николая Тряпкина.

Многостороннее и внимательное исследование Сергея Казначеева о «духовно-проникновенном отношении к глубинной человеческой жизни» как одном из главных аспектов авторской манеры Николая Тряпкина.

Григорий Шувалов рассказывает об адресатах стихотворений Николая Тряпкина. Конечно, пересечение судеб, взглядов, особенности общения Николая Тряпкина с теми, кому он посвящал свои стихи, – всё это дополняет существенными деталями облик поэта.

Один из самых известных тряпкиноведов – Татьяна Хриптулова представила в альманахе работу сопоставительного плана. Автор рассматривает развитие традиций новокрестьянских поэтов в стихотворениях Н. Тряпкина и П. Орешина.

Работа автора этих строк посвящена исследованию снежных мотивов в творчестве Николая Тряпкина. В поэзии Николая Ивановича мотивы снега образуют особый, неповторимый снежный мир. Снег структурирует художественное пространство, раздвигая, увеличивая его. Простор становится необозримым, бескрайним, возникает эффект величия и неоглядности родины: «Ты гуляй-

гуляй, ветер северный, / по Руси великой, по северной! / Всех снегов по Двине ты не выметешь, / всех дерев по Суре ты не выломишь».

Тщательную архивную работу проделал Евгений Богачков, проанализировав не всегда лёгкий путь Николая Тряпкина к читателю. Несмотря на то что в советский период у Николая Тряпкина вышло более двадцати книг, публикация их проходила далеко не всегда гладко и безболезненно, «ведь никаких постов – ни партийных, ни литературных – он не занимал, с начальством якшаться не умел».

Хочется процитировать характеристику, которой отозвался на книгу Тряпкина Анатолий Жигулин, он со всей искренностью и подлинным пониманием радостно приветствовал талант поэта:

«…рукопись Николая Тряпкина меня взволновала. Иные стихи даже потрясли…

Плоть от плоти, кость от кости родной страны, родного народа, поэт остро переживает всё, что происходило или происходит тут, на его земле, с его соседями, предками и современниками, родичами по крови и духу».

Несомненное достоинство альманаха в его разнообразии и одновременно цельности, неслучайности включённых в него материалов. И, конечно, нет никакого сомнения, что центром, ядром сборника является ярчайшее, самобытнейшее явление в русской поэзии – Николай Иванович Тряпкин.

Ольга Блюмина, кандидат филологических наук, член Комиссии по творческому наследию Н.И. Тряпкина