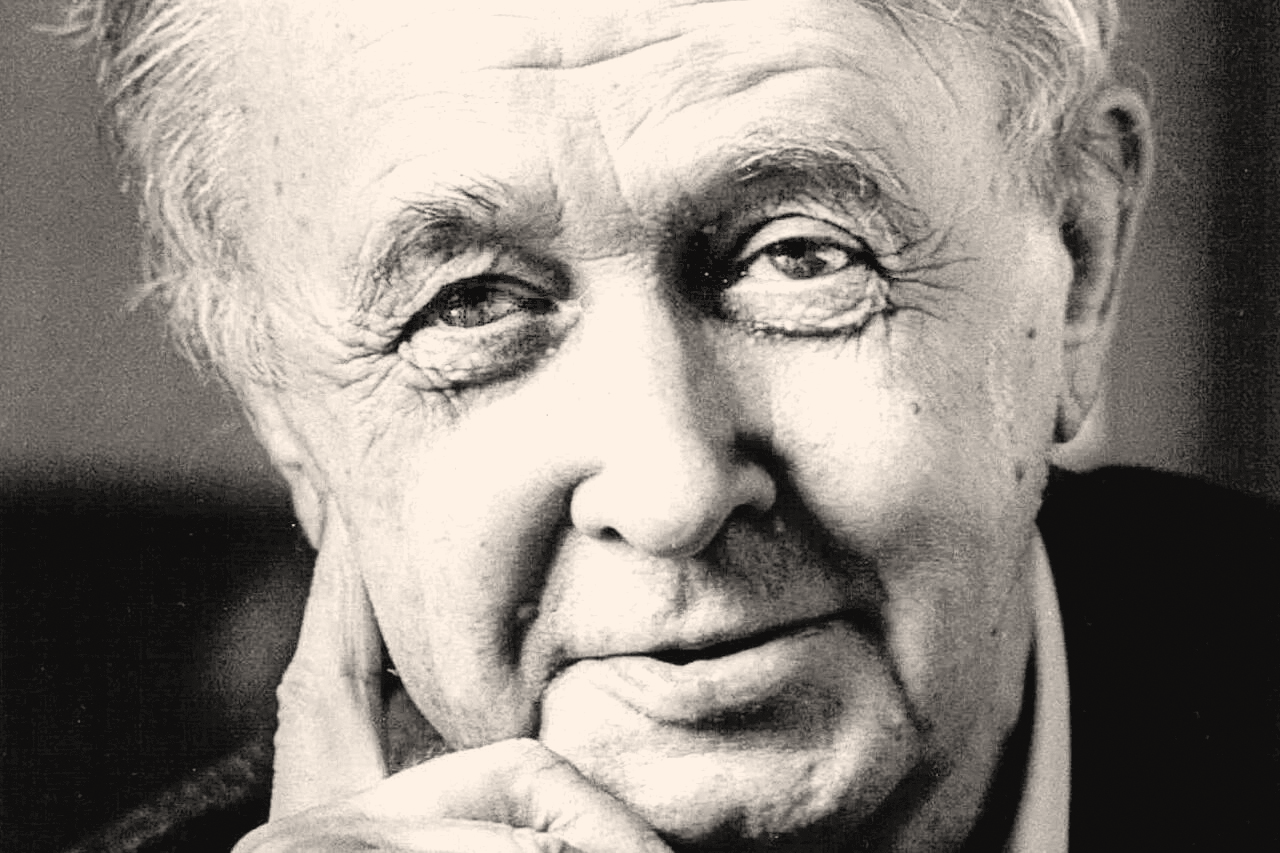

Галина Кострова

В 1958 году в журнале «Юность» появилась большая – целый разворот – подборка стихов Владимира Кострова, сопровождённая врезкой известного советского поэта Ярослава Смелякова.

Смеляков – личность выдающаяся, непримиримая к любой фальши, серьёзная и строгая. Его знаменитая поэма так и называлась – «Строгая любовь». И вот этот поэт сказал о стихах двадцатитрёхлетнего выпускника Московского университета: «Эти стихи написаны подлинным, очень обещающим поэтом…» Было от чего закружиться голове!

К этому моменту Костров уже окончил химфак МГУ и успел поработать инженером на заводе в подмосковном Загорске (Сергиев Посад), где, успешно занимаясь научно-исследовательской деятельностью, создаёт особо ценную поляризационную плёнку. Сочетание деревенскости корней с естественно-научным, а не филологическим образованием, наверное, и привлекло к нему внимание Мастера.

Прошло уже три года, как его нет, но поэзия Кострова жива и звучит даже сильнее, чем прежде:

Может быть, из стороны нездешней

Я увижу, как в лугах идёт

Преданный, распятый и воскресший

Мой народ.

В своих стихах он утверждал простоту и удивительную открытость любого проявления жизни: город и деревня, «физики» и «лирики», романтика великих строек и поэзия домашнего очага. «Россия для поэтов – не просто пространство и время, а судьба, тавро которой не вытравить и не убить», – писал поэт. Таково его кредо. В конце 1950 х – начале 1960 х в литературе разгорелся спор «лириков» и «физиков». У Кострова в том споре своё особое место. Он не за «физиков» и не за «лириков», а за «химиков». То есть за людей, умеющих соединять, казалось бы, несоединимое: он подошёл к этой проблеме с позиции красоты, а не с позиции силы. «Я встретил на Братской рабочую силу, Она оказалась девчонкой красивой…»

Поэт как-то сразу, с первых стихов, стал известен. Он много ездил по стране: Братская ГЭС, КамАЗ, Нурек… великие стройки.

В то счастливое для поэзии время между поэтом и его слушателем существовала обратная связь. Костров получал много почты. Эти читательские письма могут рассказать многое: о времени, о стране, о людях…

«Владимир Андреевич! Я не писатель и не поэт, просто я Ваш земляк – лесник, окончивший Ленинградскую лесную академию…

Выражаю Вам признательность и благодарность за отражение в своей поэзии Вохомских народных песен и частушек! Когда я услышал первый раз в песне слова: «Поиграйте, поиграйте, Вы умеете играть, Вы умеете расстраивать и успокаивать», то сказал: «Это мог написать только Вохмяк», и не ошибся. Спасибо! В. Большаков».

А вот записка, пришедшая на творческом вечере: «Дорогой Владимир Андреевич, пусть не собьют Вас с пути сетования химиков. Вспомните прецедент: химик Бородин стал автором «Князя Игоря». И от Вас мы ждём уж, разумеется, не меньше по цеху поэтов. Это реально, если принять во внимание юный Ваш возраст. О. Волков»

Олег Васильевич Волков, старейший русский писатель, автор романа «Погружение во тьму». С ним поэт был дружен до последних дней писателя.

Более 40 лет Костров возглавлял Международный Пушкинский комитет по проведению праздников поэзии. Он был инициатором создания Дня русского языка в день рождения Пушкина – 6 июня. С тех пор этот день официально отмечают в стране. Он считал, что поэзия присутствует в нашей жизни везде. Она в геометрии, архитектуре, на всём, что окружает нас, в каждом человеке ждёт пробуждения поэт. «Три минуты дайте на телевидении… Ведь у нас в России люди с малых лет говорят стихами…»

Много лет вёл поэтические семинары в Литературном институте. Под его редакцией вышла антология «Русская поэзия. XX век».

Родился поэт в деревне Власиха самого северного в Костромской области Боговаровского района. «Это моя родина – тихий и добрый край, – рассказывал Костров. – Зелёный полуостров, образованный реками Ветлужкой и Вохмой, после слияния именуемыми Ветлугой. Полуостров, пронизанный голубыми жилками речушек со странными и таинственными названиями: Луптюг, Калюг, Рюндюг, Парюг, Ирдом…»

В его стихах много света, русского костромского снега, запаха ветлужских лесов и лугов, множество людей – простых крестьян, много разноликой и шумной родни.

И тут, одетый в старый китель,

Давно вдовец,

Страны заступник и строитель,

Живёт отец.

Живут, с эпохою не ссорясь,

святым трудом,

Мои печаль, любовь и совесть, отец и дом.

Четыре странные годины несли беду.

Четыре красные рябины горят в саду.

И не сдались, перетерпели тебя, война,

Четыре стёртые ступени и три окна.

Литургически-возвышенно звучат стихи памяти выдающегося русского композитора Г.В. Свиридова.

Незримы и невыразимы,

Лишённые телесных пут,

Рождественские серафимы

Теперь Свиридову поют.

…

Молись и верь, земля родная,

Проглянет солнце из-за туч…

А может быть, и двери рая

Скрипичный отворяет ключ.

С Георгием Васильевичем у поэта были самые добрые, тёплые отношения. «Дорогой Владимир Андреевич! – писал Свиридов в одном из писем, – спасибо за присланную книгу. Лежу я теперь в больнице, читаю её внимательно. Близко это мне – очень! Душа у Вас – мягкая как воск. Стал было отмечать стихотворения, которые понравились, но их набралось – много… Мне особенно близки те, в которых лирика перерастает в символ. Например, «Бег белой лошади». Или – «Пропахла, словно пасека, избушка лесника», – что за прелесть, – саморастворение. Это русское, идёт у нас с Востока, но смешано с православным Христианством, с верой, чуждой идее «самовыражения» личности (любой ценой!)

Здесь же самоумаление, самоуничтожение – «Всё во мне и я во всём», или как самосожжение в «Хованщине» – слиться с миром в пламени, а не выделиться, не отъединиться от него. Но это – страдательная черта, страдательная вера! Таков наш удел…

Неожиданен – Плевако (благородный человек, редкость среди его продажного сословия). Прекрасна и лирика: «В день и час, когда на Химках…», «Лунно», «Первый снег», «Блины», «Деду», «Икона» (ждёт!), «Сапоги», «Земли едва касаясь…» (где Вы так великодушно меня вознесли) и другое…

Будьте здоровы, берегите себя. Русская поэзия теперь на подъёме, хотя подъём этот очень крут! Я – счастлив и не чувствую себя так смертельно одиноко… 12.XII.1982 г.»

Сейчас мы понимаем, как много исконно русского ушло вместе с советским. Юрий Казаков, поразительный лирик, задолго до катастрофы сказал: «Время нынче очень уж серьёзное. И надо бы нам всем, хоть напоследок, нравственно обняться».

В эти годы и поэзия возвысила свой голос, поэты-фронтовики вернулись к теме войны. Вл. Костров пишет одно из лучших своих стихотворений: «Мы последние этого века…»:

И в конце прохрипим не проклятья –

О любви разговор поведём.

Мы последние века,

Мы братья

по ладони, пробитой гвоздём…

Так обнимемся, век наш недолог

На виду у судьбы и страны….

И ещё, обращение к родному человеку:

Полон взгляд тихой боли и страха.

Что тебе я могу обещать?

На пространстве вселенского краха

Обещаю любить и прощать…

Костров ушёл одним из последних в своём поколении. Словно оставался, чтобы проводить в последний путь своих товарищей, любимых людей, друзей. «За эти годы мы потеряли из памяти больше великих людей, чем во всякое иное время, – писал горестно его товарищ Валентин Курбатов. – Прекрасные умы, блестящие таланты, редкие люди уходят в небытие, порой даже кажется, что какая-то злая сила насильно сталкивает их в него…»

Поэт Геннадий Красников, признанный летописец русской поэзии, отмечал, что с уходом замечательных наших поэтов всё сиротливее и сумрачнее становится в этом непоэтическом мире, и всё более одинокой и по-своему трагической предстаёт фигура Кострова в современной литературе…

В одном из последних интервью Костров говорил: «Многое из нашей жизни ушло, мы становимся не людьми высокого закона правды, а какими-то уголовниками в обществе, где «закон –тайга». Абсолютная свобода художника представляет собой разложение. «Разлагается» не только сам художник, но и читатель. В природе существуют некие константы – скорость света, квант действия. Такими же константами должны быть добро и зло. Вечная борьба поэзии – борьба со злом. Бог и дьявол борются за душу человека, и, кажется, последний побеждает. Но всегда проигрывает в главном. Что-то последнее у нас остаётся. Быть может, совесть… Будить совесть – задача поэзии. Поэт – «он весь – дитя добра и света». Он во все века «милость к падшим призывал». Эти заветы классиков мы и должны передать следующим поколениям». Об этом и в стихах:

Я так скажу и на краю могилы:

О, возродись в душе, благая весть.

Бессилья нет.

Есть лишь смятенье силы.

Бесчестья нет. Есть попранная честь…

…Что выгорело, всё засеем снова.

Есть поле, и работа, и судьба.

И протрубить покуда не готова

Архангела последняя труба.