Почему экзаменатору нет дела до чувств и знаний выпускника

Почему экзаменатору нет дела до чувств и знаний выпускника

По России, сметая остатки «разумного, доброго, вечного», шагает ЕГЭ. И осуществляется это мощное движение исключительно «по Черномырдину» – хотели, как лучше, а получилось, как всегда.

Единый госэкзамен ни в коей мере не приблизил наше общество к принципу доступности вузовского образования, о котором твердили чиновники. Самый гениальный ребёнок из семьи провинциала, поступив в ведущий вуз и даже получив именную стипендию в шесть тысяч рублей (а таких единицы!), всё равно не выживет в большом городе, пусть он будет мыть голову только хозяйственным мылом, а развлекаться исключительно на утреннем киносеансе. И родители, зарабатывающие 8–10 тысяч рублей, ему не помогут.

Второе заклинание чиновников, оскорбительное для большинства честных преподавателей: ЕГЭ – спасение от прошлой вузовской коррупции. Что мы имеем сейчас? Коррупция модернизировалась и расползлась по школам. Мы имеем уже не единичные случаи мздоимства, а тотальное распространение разнообразных взяточнических схем: от рекомендации нанять определённого репетитора до предложения «добровольно» сдать денежки на неотложные школьные нужды, коим несть числа.

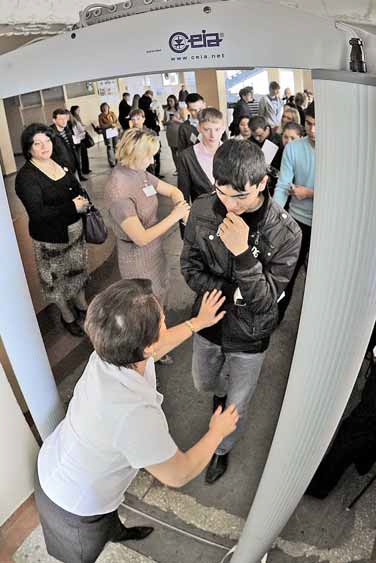

Последним аргументом в пользу ЕГЭ была защита психического здоровья ребёнка при поступлении в вуз. А что ныне при выпуске из школы? Уж родители-то знают, какой стресс переживают дети, когда им приходится сдавать выпускной экзамен в чужой школе, в присутствии незнакомых людей, после многократных проверок документов, т.е. в абсолютно враждебной, агрессивной среде. А чего стоит многодневное ожидание результатов?

Я работаю в вузе более 30 лет и уже давно поняла: единый госэкзамен, так и не став средством объективной проверки знаний, средством защиты ребёнка, превратился в сокрушительное оружие против личности. Вот сочинение девочки, которая на ЕГЭ из 100 возможных баллов получила 53. Оцените его сами.

Если бы у меня была возможность встретиться с Маяковским…

Я очень люблю поэзию Маяковского. Мне импонируют его попытки противостояния толпе, поиски нового поэтического языка, искренность и страстность. Меня заинтересовала его яркая жизнь и трагическая смерть. Однако многое в его судьбе мне остаётся неясным, поэтому, если бы у меня была возможность встретиться с этим замечательным поэтом и человеком, я задала бы ему несколько вопросов, на которые не может ответить никто, кроме него самого.

Итак: дорогой и уважаемый Владимир Владимирович! Почему, обладая незаурядным даром художника и поступив в Училище живописи, ваяния и зодчества, Вы бросили живопись и предпочли нелёгкую участь поэта?

Что послужило толчком для написания первого стихотворения и какие переживания были с ним связаны? Чем привлекла Вас революция? Разочаровались Вы в ней или верили в её идеалы до конца? Кто оказался сильнее: поэт Маяковский или гражданин Владимир Владимирович Маяковский?

В качестве причин Вашей смерти называют расставание с Лилей Брик, замужество Татьяны Яковлевой, ссору с Вероникой Полонской, конфликт с коллегами по поэтическому цеху, ощущение ненужности и непонятости после провала юбилейной выставки. Какая из этих причин стала доминирующей? Или были и иные, нам неведомые? О чём Вы думали, приставляя дуло револьвера к виску?

Извините за бестактность, ещё один вопрос о личном. Как Вы, такой сильный, мужественный, внутренне свободный, могли впасть в зависимость от маленькой, хрупкой, чужой Вам женщины? Неужели Вы не понимали, что Вами манипулируют? За что Вы так преданно любили её?

Если бы эта виртуальная встреча состоялась, если бы я получила ответы на мучающие меня вопросы, возможно, мне бы открылась загадка одной из самых трагических фигур ХХ века – Жертвы и Палача своего времени!

Только 53 балла! По-старому – тройка с минусом.

В дореформенные времена автор вполне мог нейтрализовать низкую выпускную оценку в школе на вступительных экзаменах в вузе. Уверена: за автором этого сочинения наша комиссия признала бы и знание литературы, и чувство языка, и оригинальность мышления… Нынешняя система не позволяет сорвать навешенный ярлык двоечника-троечника. Защитники ЕГЭ всплёскивают руками и говорят о возможности обращения в апелляционную комиссию. У меня есть свежие впечатления от посещения такой комиссии в родном Санкт-Петербурге.

В этом году, когда добросовестная, трудолюбивая «золотомедалистка» Настя получила за мини-сочинение на экзамене «0», я, прочитав её работу, вывешенную в Интернете, попросила разрешения послушать её беседу с «приговорщиками». Не собиралась говорить ни слова, готовилась к роли наблюдателя – девочка умненькая, как мне казалось, вполне сможет самостоятельно задать все необходимые вопросы.

Задание С5-1: «Какова роль второстепенных персонажей в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»?

Вот работа девочки.

Все главные и второстепенные персонажи в русской литературе неслучайны. Не просто так подобраны и их характеры, а также их количество.

К примеру, если в произведении фигурируют в основном только главные герои, то сделано автором это для того, чтобы акцент оставался на этих героях. В пьесе А.Н. Островского «Гроза», можно сказать, не так много действующих лиц. Естественно, главным персонажем является Катерина, но и остальных – Тихона, Василису, Кабаниху – нельзя назвать второстепенными, поскольку они играют немаловажную роль в пьесе.

В комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», напротив, преобладает количество второстепенных персонажей – чиновников. Таким образом, Гоголь показал их типичность и создал некий фон, на котором выделялось главное действующее лицо – Хлестаков!

Абсолютно аналогичной оказывается ситуация в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», где главным персонажем является Чацкий, резко выделявшийся из общества, в которое он попал. Грибоедов описывает не одного представителя «фамусовского общества»: Фамусова, Молчалина, гостей на вечере у Фамусова. К этому обществу принадлежит также и Софья, пытающаяся, однако, вырваться из него. В данной ситуации созданное автором многообразие второстепенных персонажей весьма уместно, поскольку все они противопоставлены Чацкому, что позволяет Грибоедову сделать акцент на главного героя…

Таким образом, тот факт, что в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» такое большое количество второстепенных персонажей, можно объяснить желанием автора ярче показать читателю окружающую среду главного героя и обратить внимание на проблематику произведения.

Я далека от намерения убедить читателей в том, что работа девочки заслуживает отличной оценки. Недочёты очевидны. Но судите сами! Для того чтобы поставить за работу «ноль», надо доказать, что работа подпадает под следующие критерии:

экзаменуемый не обнаруживает понимания проблемы и/или даёт ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей;

НЕ ВЛАДЕЕТ теоретико-литературными знаниями, не использует литературоведческие термины при анализе литературного материала;

текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются;

количество допущенных речевых ошибок СУЩЕСТВЕННО затрудняет понимание смысла высказывания.

Выслушав предварительные угрозы о возможном понижении оценки (хотя, куда уж ниже!), я просто онемела от основного аргумента «нападающей» стороны: второй и третий абзацы не имеют отношения к теме; если их выбросить, то останется меньше 150 слов, тогда за сочинение спокойно можно ставить «2». Вот такая арифметика на экзамене по литературе!

Я не намерена «клеймить и позорить» коллег-участников этого фарса и не подозреваю их в некомпетентности. По-моему, проблема в другом! Поведение «тройки» во главе с агрессивно-риторической лидершей, давление которой не всякий взрослый выдержит, показалось мне рождением новой образовательной корпорации, защищающей своё право на доминирование. До мыслей и чувств ребёнка, до его талантов и способностей, знаний и умений этой новой корпорации нет никакого дела. Система дала девочке страшный урок – с абсурдом не борись, глухому ничего не докажешь… Да и вообще кто тебя будет слушать!

Зачем я пишу об этом? Мне стыдно, что я не смогла помочь девочке отстоять правду и справедливость, поверить в то, что жизнь подчиняется закону и логике, что никому не удастся назвать чёрное белым, беззастенчиво поменять местами плюсы и минусы. Мне горько, что молодой человек начинает своё образование с удара головой о корпоративную стенку – вряд ли искры из глаз осветят его дальнейший путь и помогут выйти к цели.

,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Литературная газета» – старейшее периодическое издание России. В январе 2020 года мы отметили 190-летний юбилей газеты. Сегодня трудно себе представить историю русской литературы и журналистики без этого издания. Начиная со времен Пушкина и до наших дней «ЛГ» публикует лучших отечественных и зарубежных писателей и публицистов, поднимает самые острые вопросы, касающиеся искусства и жизни в целом.

© «Литературная газета», 2007–2026