«Соловьиная ночь» Валентина Ежова в Театре Российской армии

«Датские спектакли» – этим полупрезрительным термином в советское время в закулисной среде называли постановки, осуществлявшиеся к красным дням календаря. Далеко не все они делались, что называется, из-под палки, не все выливались в итоге в зрелища средних художественных достоинств, случались среди «датских» и произведения подлинно выдающиеся. Но поскольку тружеников Мельпомены сам факт подобного «насилия» над их свободной творческой природой, идеологического «диктата» сверху весьма угнетал, то как только это стало возможно, от историко-революционной, военно-патриотической и тому подобных тем отказались почти повсеместно, враз и решительно.

«Датские спектакли» – этим полупрезрительным термином в советское время в закулисной среде называли постановки, осуществлявшиеся к красным дням календаря. Далеко не все они делались, что называется, из-под палки, не все выливались в итоге в зрелища средних художественных достоинств, случались среди «датских» и произведения подлинно выдающиеся. Но поскольку тружеников Мельпомены сам факт подобного «насилия» над их свободной творческой природой, идеологического «диктата» сверху весьма угнетал, то как только это стало возможно, от историко-революционной, военно-патриотической и тому подобных тем отказались почти повсеместно, враз и решительно.

В результате мы имеем перед собой следующую красноречивую картину столичной театральной афиши на 9 Мая 2008 года: «Сон в летнюю ночь» и «Белые ночи», «Клопомор» и «Контрабас», «Отцы и дети», «Белая гвардия» и даже – внимание! – «Леокадия и десять бесстыдных сцен»... Кто бы спорил, авторы этих сочинений – люди в большинстве своём высокоталантливые, во многом даже классики, но в День Победы, как нам представляется, на сцене куда уместнее увидеть нечто иное, во всяком случае, менее «бесстыдное».

Центральный академический театр Российской армии выглядит на фоне «Белых гвардий» и «Белых ночей» едва ли не белой вороной. Нет, он, конечно, не единственный, кто в предстоящий праздник покажет зрителям спектакль, напрямую связанный с великой темой, но это будет единственная во всей огромной столице премьера, посвящённая Великой Отечественной. Кто-то, возможно, скажет: «Всё понятно – их и само название, и ведомственное подчинение к тому обязывают. Живы-живы «датские» традиции...» Однако нужно сразу подчеркнуть – в «Соловьиной ночи», выпущенной режиссёром Андреем Бадулиным на Малой сцене ЦАТРА, при всём желании не усмотришь ни грана «конъюнктурщины», ни малейшего намёка на какую бы то ни было досадливую натужность. Эта работа сделана чистыми руками и с открытым сердцем – выражения, возможно, отдающие неким прекраснодушием, но эмоция эта в разговоре о нём абсолютно уместна.

Очень трудно удержаться от высокопарности. К которой к тому же сподвигает и сам строй драматургической первоосновы – лирической драмы в двух действиях, принадлежащей перу скончавшегося четыре года назад Валентина Ежова, фронтовика, одного из правофланговых выдающейся когорты сценаристов советского кино, в послужном списке которого «Белое солнце пустыни», «Сибириада», многие другие замечательные ленты, но в первую очередь прославившая своих создателей «Баллада о солдате». Сюжет «Соловьиной ночи» легко укладывается в несколько предложений: майской порой 45-го в одном небольшом немецком городке случайно встретились молодой сержант-разведчик Пётр Бородин и немецкая девушка Инга. Порыв стремительно бросившего их друг к другу первого чувства, поражающего, согласно известной цитате, подобно молнии и финскому ножу, был столь неукротим, что победитель, в нарушение устава и всех приказов, не возвращается в свою часть из увольнительной. Заслуженными десятью сутками строгой гауптвахты всё бы, кажется, могло и ограничиться, благо отцы-командиры – люди понимающие и к бравому воину с его многочисленными заслугами особо благоволящие... Но в дело вступает некто капитан Федоровский – личность весьма несимпатичная, упорно стремящаяся подвести героя под трибунал. Коллективными усилиями его вроде бы удаётся спасти – отправить с первым эшелоном демобилизованных на Родину, но этот поступок, с одной стороны, грозит серьёзными карами благородному полковнику, а с другой, последняя короткая встреча-прощание влюблённых у уходящего эшелона слишком явно обещает – учитывая наше историческое знание о послевоенном «зажиме гаек» – стать их последним свиданием, невзирая на все торопливые заклинания об ожидании и надежде...

Тридцать–сорок лет тому назад эта пьеса оказалась востребована чрезвычайно – она шла и на академических столичных подмостках (причём не на одних), а в 1970-м, по данным ВУОАП, вошла в тройку абсолютных лидеров репертуара в масштабах страны. И не только вследствие «датскости», но прежде всего по причине того, что камерное, негромкое сочинение о войне «с человеческим лицом», о войне без войны, без выстрелов, на место которых заступили любовь и фронтовое братство, оказалось как нельзя более кстати после пьес, предполагавших создание на сцене многофигурных батальных полотен. Сегодня «Соловьиная ночь» с её пронизанностью пацифистским духом и лёгкой фрондой по адресу жёстких приказов Верховного главнокомандующего выглядит куда как наивно. Особенно в свете всех тех ужасающе р-р-разоблачительных «новых фактов» о войне, ставших широким и, пожалуй, слишком широким, с явным перебором, достоянием гласности в последнее время. Но именно этой своей наивностью, демонстративно не таящейся трогательностью (ещё одно «несовременное» слово, но без них, как уже отмечалось, в данной рецензии решительно никак не обойтись) она, как это ни странно, и берёт зал, сполна отвечая общественным ожиданиям, сверхуставшим, похоже, от превалирования чёрной краски, от бесконечного повторения фраз типа «завалили немцев трупами», «выиграли только благодаря заградотрядам» и т.п.

Андрей Бадулин работает штатным режиссёром ЦАТРА довольно давно. До сих пор уделом его были в основном детские сказки, да ещё всякого рода комедии плаща и шпаги, забавные фарсы, костюмные мелодрамы. Лопе де Вега с Гольдони и иже с ними. Но набитость руки в данных жанрах здесь замечательным образом сыграла – простите за тавтологию – ему на руку. Пьеса открывается «ключом» навсегда, казалось бы, канувшей в вечность эстетики отечественного, условно говоря, военно-музыкального фильма. А к этому культурному пласту можно отнести не только картину Ивана Пырьева «В шесть часов вечера после войны», но в известном смысле (с некоторыми поправками, с учётом внутренних видоизменений, присущих всякому художественному направлению) и ленту Леонида Быкова «В бой идут одни старики».

Тут всё немножко «невзаправду», с налётом если не «сказочности», то мелодраматизма – в исконном, высоком смысле этого старого театрального понятия. Здесь даже главный – и единственный! – отрицательный персонаж, тот самый коварный Федоровский, смотрится в исполнении Сергея Смирнова эдаким слегка опереточным злодеем. А в противовес ему – фигура швейкообразного по фактуре, но при этом столь обезоруживающе бесхитростного (ни дать ни взять ходячая добродетель!) старшины с говорящей фамилией Кузовков в исполнении Константина Денискина. И честного служаки майора-особиста Тимофеева, который у Алексея Захарова столь искусно и по-актёрски точно скрывает за грозным мундиром традиции русского офицерства и верное сердце. И того самого взявшего всё на себя главного спасителя полковника Лукьянова – у Андрея Новикова этот несколько ходульный персонаж умудряется быть и плакатным, и «живым» одновременно.

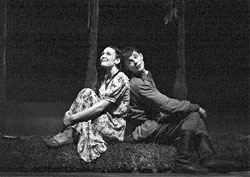

Актёрский ансамбль вообще заслуживает самых добрых слов – у ЦАТРА сильная труппа, которой не однажды приходилось вытягивать не в пример более сложные (во всех смыслах) сценические ситуации. Но, конечно же, на общем добротном фоне выделяются исполнители главных ролей – Сергей Кемпо, вчерашний студент, для которого эта работа стала, по сути, первой настоящей ролью, и Ольга Никитина. В их игре есть все необходимые для этой пьесы и такого её режиссёрского решения компоненты – заразительное обаяние молодости и искренняя трепетность чувств, счастливая способность играть в одно и то же время и все перипетии сюжета, и своё к нему слегка отстранённое, но очень верно пойманное «сегодняшнее» отношение.

И весь спектакль в целом, невзирая на всю свою вызывающую, а где-то даже воинствующую «несовременность», получился очень сегодняшним, очень важным – и не только с точки зрения приближающегося праздника.

Маленькая локальная, обречённая на незаметность, победа, превосходящая по своему значению иные крупномасштабные, образцово-показательные триумфы.