Четвёртая Московская биеннале современного искусства – бесконечно бесперспективна и бездарна. Без сомнения, эстетически бессмысленна

Четвёртая Московская биеннале современного искусства – бесконечно бесперспективна и бездарна. Без сомнения, эстетически бессмысленна

Дождались: наконец-то наше современное искусство опустилось до такой степени, что стало ничуть неотличимо от экспонатов Венецианской биеннале – о чём как о поводе для гордости было заявлено на пресс-конференции, открывавшей Четвёртую Московскую биеннале современного искусства. Теперь, когда столичное арт-событие закрыло последние выставки, можно смело утверждать – диагноз был верен: ниже падать уже просто некуда.

Основной проект, составленный нынешним куратором Петером Вайбелем и открытый на двух площадках – в ЦУМе и Центре дизайна ARTPLAY, – получился унифицированным «трансконтинентальным» продуктом. Экспонаты, не имевшие в день открытия опознавательных табличек, нередко оказывались «нечитаемыми» без текстовых пояснений, и лишь из аннотации в каталоге можно было узнать, что, например, инсталляция Т.В. Сантоша, изображающая несколько рядов стальных псов, напоминающих «терракотовую армию», на самом деле являет собой рассказ о тяжёлой доле приручённых собак, использующихся в качестве террористов-смертников, что вместе с бегущей на экране строкой, транслирующей рассказ школьницы-японки о виденном ею взрыве в Хиросиме, ставит проблемы «политических игр» и «побочных эффектов прогресса», грозящих нам «экологической катастрофой».

Специальные проекты разместило множество площадок. Самое мягкое определение для тех «художников», на которых мог натолкнуться зритель, блуждавший, например, по полутёмной пустой территории Центра дизайна ARTPLAY: «Больные». Пубертатная поросль акционизма – неухоженные, немытые мальчики и девочки – устраивала в помещениях бывшего завода перформансы, напоминавшие своей атмосферой – пьяными криками и ползанием по бетонному полу – панковскую вечеринку: автору статьи в этой ситуации было особенно жаль охранников, вынужденных терпеть все безобразия и не имевших права выставить за дверь малолеток, которые конвенциями современного искусства получили неприкосновенный статус то ли художников, то ли экспонатов. Проблема в том, что современному искусству «творцы» не нужны: «любопытная экономика» contemporary art подразумевает поиск не народившихся «рембрандтов», а денежных покупателей.

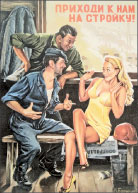

Впрочем, несмотря на экономические игры и эстетическую беспросветность основной программы, некоторые параллельные проекты Московской биеннале вышли удачными. На фоне натужного поиска концептуальности выделялась пёстрая и разнобойная выставка «Искусство против географии» в Цехе Красного на Винзаводе: у куратора Гельмана получился некий арт-блошиный рынок, предлагающий – как Арбат в хороший день – каждому по вкусу и легко сочетающий составленного из разделанных рыбьих тел пугающего Ктулху (проект «Тверской эксперимент» Инги и Алексея Аксёновых) и плакаты Валерия Барыкина в стиле «советский пин-ап», остроумно выполненные с помощью скрещения соцреалистических образов с американским эротическим масскультом.

Однако наиболее эстетически весомым во всей параллельной программе оказался проект Allegoria Sacra группы AES+F. Сорокаминутный видеоарт, по мнению создателей, является современной аналогией одноимённой картины Джованни Беллини – загадочной работы, на которой на берегу водоёма изображены христианские святые и персонажи из древнегреческой мифологии. Что они делают в таком странном сочетании, ожидают ли, как полагают художники, Высшего решения на берегу Стикса или Леты, нам неизвестно. В видео фигурирует аэропорт, заполненный скучающими пассажирами и предстающий своего рода Чистилищем, контингент которого крайне показателен: белокурый скинхед, чернокожий пастор, гомосексуальные и лесбийские пары с усыновлёнными детьми, группы китайцев и мусульман, рыжеволосый кентавр, Святой Себастьян. Демонстрирует ли это «толерантное» смешение тот факт, что, по мнению AES+F, в итоге спасён будет каждый? Не слишком ли подобное высказывание гуманистично, и имеет ли оно хоть какое-то отношение к христианству? И не покоится ли в итоге подобный тотальный оптимизм на ещё более глубоком пессимизме, намёк на который присутствует в конце фильма, когда самолёты, уплывающие по реке в одном направлении, не дают нам ответа на вопрос: куда же всё-таки прибудут они – в рай или ад?

Закрывшаяся Московская биеннале оставляет нам мало надежд: ещё недавно казалось, что появление русского современного искусства – дело почти состоявшееся, особенно когда новоучреждённую Премию Кандинского получил работающий в рамках национальных художественных традиций Алексей Беляев-Гинтовт. Однако после череды скандалов арт-поляна оказалась зачищена: осталось лишь то, что беспроблемно конвертируется в денежные знаки – даже небольшие, поскольку до ловкости Дэмиена Хёрста наши «художники» пока не доросли. Но можете не сомневаться – они будут очень стараться.