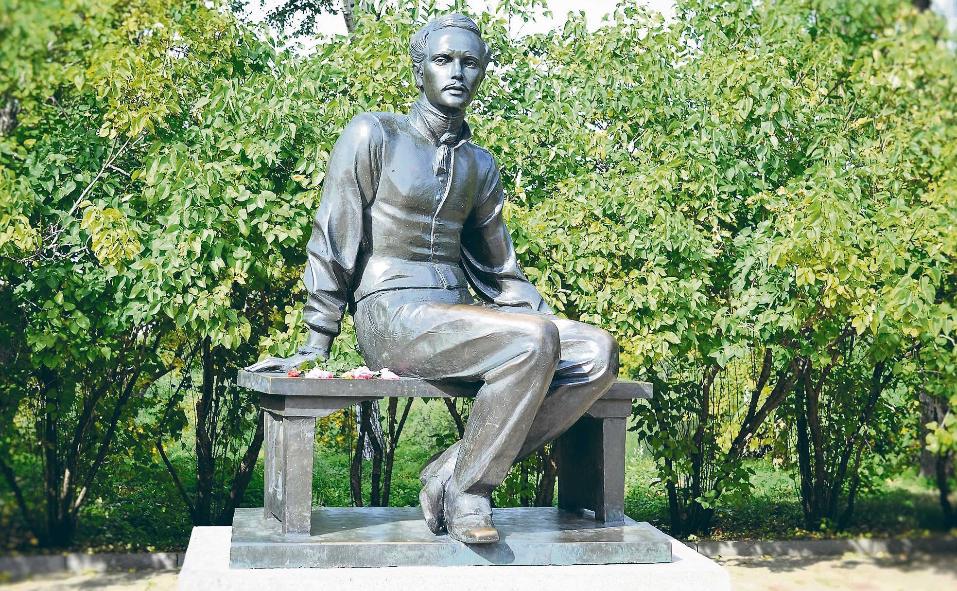

Лермонтов с юности тревожит меня. Даже раньше. С отрочества. С первого ощущения чтения не как обязательного элемента воспитания, а как сокровенного дела. «Герой нашего времени» стал первой книгой-откровением, где всё коррелировалось с собой. С этой книги моё взросление если не началось, то обозначилось как цель. Есть места, где мысли о Лермонтове кристаллизуются. Это дом на Молчановке в Москве, конечно, мимо которого хожу всю жизнь, и Тарханы, богоспасаемые Тарханы. Музей-заповедник, кажется, самим Лермонтовым благословляемый ежесекундно. Часто посещая музей-заповедник «Тарханы», восхищаюсь работой его руководства и сотрудников, понимаю, что загадка Лермонтова такова, что смысл не в её отгадывании, а в самом процессе, в самой памяти, поскольку Лермонтов и его наследие огромней того пространства, где простой смертный может что-то выстроить и прийти к какой-то разгадке.

Часто спрашивают, с кем из великих выбрали бы познакомиться, если бы представился такой фантастический, лежащий за гранью реальности случай? Всегда отвечаю: с Лермонтовым. Донимают: отчего не с Пушкиным? Пушкин – совершенство. Лермонтов – загадка. Загадка манит больше. Хотя русские мальчики часто осознают, что такое Пушкин, сперва устами Лермонтова. «Смерть поэта» вспарывает наше сознание. О другом как о себе. О себе как о другом. «Вы, жадною толпой стоящие у трона». Этот не схематичный, лакомый для литературоведов конфликт – не по-советски трактуемый «наезд» на самодержавие, это алхимический поиск некой вечной формулы слов, которые останавливают время и устанавливают вечную правоту того, кого в жизни частенько делали неправым. Я дерзну предположить, что Лермонтов доживал за Пушкина, вернее, за одну из его теней. Он дал рядом с ним иной росток (Тютчев, Мандельштам, Заболоцкий). С ним хочется познакомиться, потому что всё, что мы знаем о его жизни, никак не совмещается с тем, что им написано.

Лермонтов для России не умирает. Он живёт в других текстах. На него хочет быть похожим Солёный из «Трех сестёр», и это мысли Чехова, о похожести на него пишет стихи Левитанский. Все знают, как Лермонтов выглядел. Быть похожим на Пушкина – карикатурно. Совершенство не терпит подражаний. На Лермонтова – почётно. В схемах и штампах – он благородный мизантроп. Печорин – это не он ли?

За малую свою жизнь он успел больше, чем все. Именно больше, чем все. Законченность жизни, вполне достойную, он превратил в незаконченность, с открытым финалом, где нет конца. Он создал столько эмоциональных сгустков термоядерной художественной силы, что один человек не способен создать сцепление с каждым, неизбежно и неизменно мимо чего-то проскакивая. И я не исключение. Расскажу о своих потрясениях…

Первое. «Герой нашего времени». Об этом тексте думаешь всю жизнь. Когда его задали читать на лето в школе, после чтения возникла жалость: ведь это прочитают все. А мне хотелось щегольнуть перед ровесниками и особенно ровесницами своей эксклюзивной причастностью… Ведь Печорин – это немного я. Немного… Кортасар создал свою «Игру в классики» и оставил инструкцию, Лермонтов всё запутал, смешал по времени, но никаких инструкций не оставил. Не уважал читателя? Уважал. Поэтому не разжёвывал. Поймёт – значит, поймёт, нет – на дураков силы тратить смысла не видел. Отсюда, видимо, и упорство в «из пламя и света». Ведь указывали же? Верно «из пламени». Да какое тут пламя?! Лермонтов живёт только по тем законам, что сам создал. Только он мог умудриться назвать роман об абсолютном антигерое «Герой нашего времени». Он постоянно меняет плюс на минус. Он ищет напряжения, а не гармонии. Логика его не волнует, равно как и ремесло. Он с другой точки всё видит. Как Куинджи видел свет, так Лермонтов видит прозу. Зачем в «Княжне Мери» Вера? Но её появление – самый важный момент, который помнишь всегда. И Печорина без него вообще не поймёшь в объёме. Он живёт без связи с прошлым, прошлое не влияет на поступки. Это феноменальная форма свободы и силы. Именно поэтому Печорин во всех повестях разный. Бессмысленно выстраивать логику образа. Лермонтов опередил всех намного и создал не типаж, а живого удивительного человека. Думаю, мы тут его даже и близко не догнали.

Второе потрясение – «Мцыри». Признаюсь, годами думая о магический силе этого текста, я не мог понять, о чём он. Да, сюжет вполне определёнен. Все мы знаем о мальчике-горце и его судьбе и о том, что эту историю Лермонтов слышал на Кавказе. Возможно, и слышал, но написал-то совсем другое. Или вы всерьёз думаете, что сражавшийся с горцами Лермонтов мог такое выдать? Сомнительно. Лермонтов не руководствовался логикой, чужими формулами, воспользовался рассказом для чего-то другого. Кто-то легко выстроит, что под Мцыри он метафорически выводил свою долю. Но знать бы нам ещё его настоящую долю! Я полагаю, здесь Лермонтов создаёт новый миф. Мцыри, посланник небес, которого не признаёт мир, и он умирает? Ничего не напоминает? И не видел ли поэт в жадной толпе, стоящей у трона, и людей в рясах? Не настаиваю на однозначности ответа. Но на вопрос имею право.

Лермонтов бежит всякой определённости, потому что он шире её. В нём уживается и «Демон», и «Молитва». И это не части пути, это всё одновременно. В этом и загадка его, и необозримость, и невозможность сделать определённые выводы. Да и откуда в «Мцыри» такой дивный безупречный ямб? Это Лермонтов, который во многих стихотворениях явно не зацикливается на формальных азах! Его творчество – плод транса и последующих прозрений, он слышал голоса таких сфер, которые никому больше не открывались! Лермонтов не познаваем ничем, кроме эмоций. Именно поэтому появляется совершенно ненужная по литературной науке Вера, а Максим Максимович то непьющий, то пьёт вино. Именно поэтому Мцыри побеждает барса, хотя истощённый скитанием человек на это никак не способен. Лермонтов создаёт свою реальность. И в ней мы живём насыщенно и счастливо.

Третье моё потрясение. Нет такого поэта, кто так легко становится тобой, когда читаешь его. Он брат всем избранным, всем гонимым, всем, кого не понимает и не принимает мир. И он сквозь годы кидает им спасительный круг. Я был такой же, как вы. Но я – Лермонтов… И значит, вы – не твари дрожащие. В каких текстах такого рода катарсис испытал я? Конечно, «И скучно, и грустно». Великий романс Даргомыжского тут, несомненно, добавляет эффекта. Он идеально попадает в лермонтовскую интонацию. Вообще это ощущение избранности в Лермонтове ключевое. Но это не гордыня, это честность. Он патологически не мог ощущать себя частью стада, не мог жить по чужим законам – ни в быту, ни в творчестве. «Не смейся над моей пророческой тоскою...» Это стихотворение тоже действовало на меня удивительно, повышало самооценку. В девяностые все мы росли наперекор, но если советское «про» и «контра» были замешены на мечтах, то в 90-х – на отчаянии. Лермонтов ближе молодёжи девяностых. Мы очищали его от идеологической шелухи «борца с самодержавием», познавали его как личность, впитали горьковатое, но полезное его питьё, утоляли им жажду.

Лермонтов поразительным образом вобрал в себя черты противоположных стилей. Он безусловный романтик, особенно в поэмах, где гуляет сильнейший романтический ветер, где мифологизируются сверхчеловеческие качества, где свобода – главная, бесспорная ценность, при этом в лирике, особенно любовной, он ближе к классицистам. Его сила в сдержанности. Особенно ощутимо это в любовной лирике.

Расстались мы,

но твой портрет

Я на груди своей храню.

Это прямой антипод пушкинского «Я помню чудное мгновенье». Часть последовательного великого диалога. Лермонтов интроверт, и ему не надо помнить, он хранит внутри. Прошлое не обуславливает в его судьбе, как я уже писал, ничего. Только он сам. Здесь значимей «на груди своей», чем «твой портрет». Весь Лермонтов направлен внутрь, и вытаскивать его оттуда – сладостная задача для умных читателей, для тех, кто за смыслы, кто распознал и отверг чад современной и активно навязываемой нам бессмыслицы. ИИ, говорите, будет писать книги? Возможно. Книги, лишённые личного. Личное не смодерируешь, личное – только живое. Это не может обсуждаться в принципе. А тем, кто говорит, что всё есть в Сети, надо некоторое время помолчать и подумать, к чему приводят их вульгарные инвективы. Или съездить в Тарханы.

Каждый раз, приезжая в музей-заповедник в Тарханах на ежегодный Лермонтовский праздник поэзии, поражаюсь, насколько стала объединительной фигура мятежного классика. Со сцены звучат самые разные стихотворения и песни, но ни у кого не возникает мысли: при чём здесь Лермонтов. Он – при всём.

Мы пьём из чаши бытия

С закрытыми очами.

Это пароль для познания Лермонтова.

И только «…перед смертью с глаз / Завязка упадает».

Земная жизнь нужна для того, чтобы предельно сосредоточиться и разгадать её, не давая возможности обольстить себя мишурой.