Олег Нехаев

Средство это действительно очень эффективное. Простое и недорогое. Лучшее из всего того, что можно применить для уничтожения отечественной литературы. Той самой, которую у нас привыкли называть главной составляющей российской культуры. Просто-напросто нужно поспособствовать размножению графомании. А для этого требуется совсем немногое. Всего-навсего нужно обесценить труд профессиональных писателей. И чем быстрее, тем лучше. Хорошо бы ещё предать забвению и понимание, что в начале всего было слово…

Но прежде немножко истории.

В доперестроечное время добротный советский литератор получал у нас за хорошую книгу вознаграждение, равное стоимости автомобиля, а то и двух. Этого было достаточно для того, чтобы писательство, для тех, кто им занимался, становилось основным занятием. Хватало им и на хлеб, и на масло.

А теперь другой показательный факт. Знаменитому прозаику Виктору Астафьеву, названному классиком при жизни, лауреату нескольких государственных премий, за большой роман, над которым он работал больше трёх лет и всю предыдущую жизнь, выплатили в самом начале 1995 года 930 000 рублей гонорара. Цифра громадная. Но только нужно напомнить, что средняя зарплата работника в тогдашней стране подошла к отметке в 302 000 рублей. В месяц. А автомобиль стал стоить около пятнадцати миллионов. Мог ли писатель выжить с таким «жалованьем»? Примечательно, что по другим профессиям положение впоследствии поправили. А с достатком у писателей стало ещё хуже. Но, обратите внимание, количество российских литераторов в новом веке заметно увеличилось. И они уже теперь не только сами пишут книги, но и издают их за свой счёт.

Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. Государство сегодня финансирует издание многих литературных журналов, выделяет деньги на оплату работы его сотрудников и при этом, как правило, не считает нужным вознаграждать главное. Труд литераторов.

Редакторы этих же самых журналов почти ежегодно собираются для обсуждения своих проблем, но вышеозначенную ситуацию во главу угла никогда не ставят. Хорошо бы найти ответ: почему? Надо это сделать, потому что по ситуации в этих изданиях можно сегодня судить обо всём происходящем в российской словесности.

Совсем недавно этой проблемы коснулась поэт Марина Кудимова, выступавшая в кулуарах премии «Слово». Она уверенно заявила: «Сегодня наши журналы чётко поделены не по направлениям, а по политическим нишам. И это разрушает единое пространство русской литературы и не даёт ему развиваться». И ещё она добавила, что «разговор о литературных журналах давно назрел и требуется серьёзная дискуссия о сегодняшнем их назначении. Причём с участием всех фигурантов и всех интересантов, которые в этой дискуссии участвовать не хотят. Потому что дотации на зарплату трём сотрудникам журналов исправно выделяются. Персональные машины есть у всех главных редакторов. <…> И при этом ситуация такова, что мы можем утратить наш национальный феномен толстого журнала. Но только, что нужно делать для сохранения этой уникальности – не знает никто…»

При этом редакторы «толстяков» тоже постоянно напоминают о трудностях своего выживания. Уже прекратил существование журнал «Октябрь». «Нева» сообщает о почти миллионом долге и тяжёлом положении с выпуском каждого номера. «Новый мир» из-за непростой финансовой ситуации вынужден менять месторасположение редакции и заявлять о возможном прекращении издания бумажного журнала… «Толстяки» постоянно утверждают, что ситуация у них всё хуже и хуже. А читателей всё меньше и меньше. Но…

Вот официальная статистика. Сегодня в России издаётся сто сорок один литературно-художественный журнал. Средняя их периодичность – семь номеров в год. Тираж каждого – 1371 экземпляр. По сравнению с ситуацией в этой сфере во многих других странах у нас всё ещё относительно благостно. Россия в значительно меньшей степени, чем раньше, но всё ещё – читающая страна. И при этом ситуация действительно очень настораживающая. Вот только зачастую главная проблема заключается вовсе не в том, о чём привычно говорят многие редакторы журналов. И её возникновение берёт начало в другом времени, от которого эти журналы отрешились и сами захотели стать в 1990 году «независимыми и свободными». Абсолютно не будучи готовыми к новой ответственности и самостоятельному хозяйствованию.

Нужно напомнить, что тот период был особенным. Периодическая печать, воспользовавшись перестройкой и объявленной гласностью, начала обнародовать то, что раньше замалчивалось, скрывалось, не допускалось. Вовсю стали бичевать недостатки, объяснять, почему до этого прославлялись не те герои. Детально указывались пороки прежней системы. Рассказывалось о требуемых реформах и преобразованиях, реализация которых якобы быстро обеспечит благостное и сытое существование по примеру западного образа жизни.

Причём особое доверие у читателей начали вызывать публикации в толстых литературных журналах. Их авторы – писатели и публицисты – всегда пользовались у народа большим уважением. Теперь же они стали настоящими «властителями дум». Читатели восхищались их интеллектом и проповедуемой идеологией. Многие из них стали восприниматься героями-проповедниками, знающими путь к светлому будущему. Со страниц зазвучали требования всеобщих свобод всему и вся. И при этом государство стремительно теряло своё влияние.

Никогда ещё в истории страны так массово не властвовали над общественными процессами те, кто владел словом и возможностью трансляции сказанного. Вскоре на первых позициях стали оказываться пропагандисты, обещавшие благо с помощью популистской демократии и такого же либерализма. В ход пошло разнузданное и оголтелое политиканство.

«Толстяки» стали невероятно популярны. Уже к 1990 году тираж «Нового мира» приблизился к отметке почти в три миллиона экземпляров, а у «Юности» даже больше. «Миллионниками» стали «Октябрь» и «Знамя». Удручающий парадокс был в том, что главные тиражные журналы во многом выступали с антисоветских позиций. И при этом продолжали финансироваться советским государством, которое они же как раз и разрушали.

Что должно было произойти, если уже через полтора-два года почти все эти «толстяки» катастрофически растеряли своих читателей? Их стало в 30–90 раз меньше.

Такое падение тиражей до сих пор объясняется биографами удобным фактором: возросшей ценой на производство изданий и тем, что люди от безденежья перестали покупать и читать как книги, так и журналы. Но только ли в этом была причина?

В 1998 году на Астафьевских чтениях в Овсянке было обнародовано обширное исследование научных сотрудников Российской национальной библиотеки по программе «Чтение в библиотеках России». Данные они собирали в течение четырёх лет в 60 библиотеках из 26 регионов России. Вывод о тогдашней ситуации с читателями однозначен – они всё ещё продолжали быть активно читающими: «Многие библиотекари отмечают такой наплыв, с которым едва справляются… Эта тенденция характерна не только для провинции, очереди в читальные залы Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге длинны, как никогда».

Прояснилась и ситуация с востребованностью интересующих нас журналов. Исследование выявило «серьёзнейшую проблему: повсеместное равнодушие читателей всех возрастов и профессий к новинкам современной отечественной прозы. Читатели, посетившие библиотеки в конце 1996 – начале 1997 г., к новинкам периодики обращались редко. Совсем редко они просили познакомить их с новыми произведениями, опубликованными в толстых литературно-художественных журналах. Библиотекари утверждают, что… читатели перестали интересоваться периодикой». Предыдущая эффективность многомиллионного журнального воздействия «толстяков» оказалась малозначимой.

А ведь, казалось бы, вовсю печатаемые запрещённые ранее произведения и появление новых авторов должно было вызвать огромный интерес. Так и произошло, но в виде короткого всплеска. А дальше – стремительное падение тиражей до 30–70 тысяч экземпляров в месяц. Хотя ни один из журналов до сих пор не признал в этом своей вины. А пора бы признать, что именно в тот момент и произошла сильнейшая утрата доверия к литературным журналам со стороны многочисленных читателей.

Люди очень быстро поняли, что из предъявленной им «запрещёнки» литературной ценностью обладало совсем немногое. А ставшая вмиг очень популярной журнальная публицистика в огромном количестве пичкала их не чем иным, как привлекательной мякиной. Не были убедительными со своей слабой аргументацией и журналы «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник», которые встали в оппозицию «либерально-демократическим» изданиям и вовсю пытались найти основательные оправдания действующей власти. Что сделать тогда было невероятно трудно. И в результате они тоже растеряли возросшие ранее тиражи.

Большинство читателей тогда не хотело больше жить по-старому. Но только они же очень быстро поняли, что те, кому они поверили, искусно увлекли их грандиозными обещаниями и… обманули. Тогда был совершён моментальный переход от плановой экономики к рыночной на основе американской теории. Реальная новая жизнь принесла только иллюзию свободы и жуткую «шоковую терапию». Вскоре миллионы людей остались без работы. Цены стали заоблачными. Пошли длительные задержки с выплатой зарплат и пенсий. Многие стали голодать. И при этом всех стали усиленно вскармливать западной масс-культурой.

Но почему же мы оказались тогда такими восприимчивыми и незащищёнными? Мне пришлось лично столкнуться с подобным у сибирских староверов. Их вовсю притесняли и уничтожали с семнадцатого века. В том числе и в советское время. От греховного мира они прятались в таёжной глухомани и всем обеспечивали себя сами. Научились поддерживать в своём обществе нравственный порядок без всяких гражданских органов власти. А когда перестройка принесла им свободу веры и предпринимательства, оказалось, что они в борьбе за свои идеалы великолепно приготовились… к смерти. И при этом просто-напросто разучились свободно жить вне пределов привычных границ. И многие из староверов не смогли устоять перед соблазнами обогащения. Начали преступать прежние запреты. Пошла торговля с миром. Появились свои браконьеры. Молодые побежали в «злотворные города».

Вот и с нами произошло что-то подобное. Запретный плод потребительства показался чрезвычайно привлекательным. Мы так и не обрели в прежние десятилетия нужного нам иммунитета, несмотря на то что прошли воспитание репрессиями и советской моралью. Но мы так и не научились главному: свободно жить.

Даже библиотекари, которые привычно представали у нас в прекрасном образе бескорыстных просветителей, не удержались от порока. Упомянутые исследователи выявили, «что в начале 1990-х годов библиотеки, тогда не столь ограниченные в средствах, закупили зарубежные детективы в количестве, позволившем и сегодня удовлетворять потребности любителей такого рода чтения. Очевидно, им казалось, что, удовлетворив острый интерес читателей к литературе, являющейся дефицитной на протяжении долгих лет, они совершают благое дело. А хорошую, нужную литературу купят тогда, когда станет более понятно, «что такое хорошо и что такое плохо». Этого не получилось <...> Параллельно этому процессу шёл другой: сознательный отказ от пропаганды художественной литературы. Библиотекарей убедили в том, что взрослый человек имеет полное право читать то, что он хочет прочесть, и… бесполезно и не увенчается успехом стремление оказать воздействие на вкусы и пристрастия взрослых людей». «По итогам 1997 года мы видели читательские формуляры, сплошняком состоявшие из «криминального чтива»: «Смерть в сочельник», «Смерть в день рождения», «Смерть крадётся незаметно», «Поцелуй смерти», «Убей его первым», «Убей меня завтра», «Укради у мертвого смерть», «Что сказал покойник»»…

И вновь в этом же исследовании прозвучал ещё один вывод о «толстяках», доказывающий потерю их востребованности читателями. Было отмечено, что «чтение журналов – одно из любимых занятий у молодых». В первую очередь им оказались интересны «Космополитен», «Лиза», «Спид-Инфо», «Отдохни»… и ещё почти триста других изданий. Но «из литературно-художественных были названы лишь единицы».

В самом начале нынешнего века разговаривал о произошедшем с писателем Валентином Распутиным в его родной Усть-Уде. Он был уверен в причинах потери писателями авторитета в обществе: «Сначала многие вовсю разваливали Союз… Участвовали в деле, которое не может быть писательским. Поэтому и оказались затем в небрежении. Во многом мы сами виноваты… Всё пошло насмарку… И эта боль… Вот эта оглушённость – она сказалась на многих. За короткий исторический миг число читателей сократилось чуть ли не в тысячу раз. Не считать же, право, за читателей глотателей душещипательных пустот, от которых сегодня пухнет книжный бизнес. <…> В храме всё же другой язык, чем на улице. И до этого в нашей словесности Смердяковы могли быть литературными героями, но не могли быть авторами… Мне кажется, что сегодняшнее вызывающее бесстыдство литературы пройдёт, как только читатель потребует к себе уважения».

В связи с выходом моей книги об Астафьеве провёл за последнее время почти три десятка встреч с читателями в разных городах Сибири и европейской части страны. В большинстве своём общение проходило в библиотеках. И во многих из них сегодня выставлены полки «с самым читаемым». Хотелось, но мне так и не удалось среди таковых увидеть хоть один литературно-художественный журнал. Особенно – региональный. А ведь они есть почти в каждом субъекте. А в некоторых таковых даже по два, а то и три. И делаются они своими силами и для своих. И большинство из них финансируются из бюджета, и затем их тиражи обязательно распределяются по библиотекам. Вот только никто не спрашивает о востребованности созданного. Нет беспокойства об эффективности потраченных денег налогоплательщиков и о самой системе отбора того, что в них печатается. И с каждым годом тиражи журналов становятся всё меньше и меньше.

Причастные к этому литераторы тоже ни о чём таком не волнуются. Главное для большинства из них: быть напечатанным. А желающих много. Очень много. И даже уже есть практический пример, когда был введён критерий возможной публикации рукописей только тех, чей возраст перевалил за пятьдесят лет. При таком подходе Пушкин никогда бы не дождался прижизненной публикации. И появился ли бы он вообще в нашей литературе?

Постоянно забывается самое главное – качественная сторона: напечатанное должно читаться. И тут же возникает вопрос о критериях. Как оценивать? Ведь рыночные мерки здесь малоприменимы. Тиражи журналов мизерные (500–1000 экземпляров), да и те, в подавляющем большинстве, предназначены не для продажи. Как быть? Могут ли в этом хоть как-то помочь современные интернет-технологии?

Самая большая странность в том, что электронные версии бумажных «толстяков» до сих пор воспринимаются их редакторами как что-то побочное и несущественное. Причина здесь проста: какую «музыку» заказывает бюджет, та и «танцуется» редакциями. При этом средняя ежемесячная аудитория российского интернет-«толстяка» сегодня уже раз в двадцать больше бумажного прародителя.

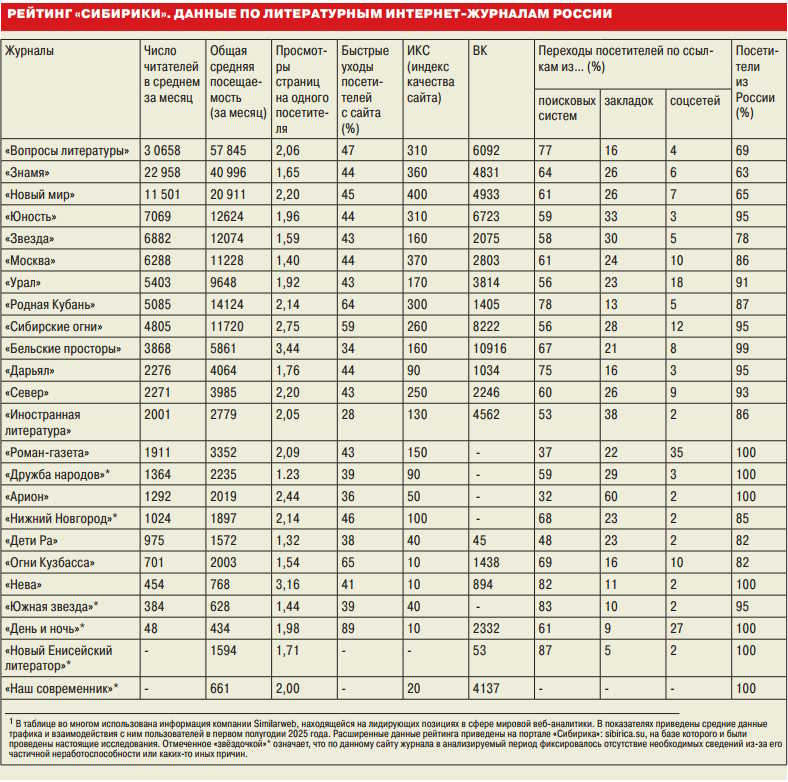

Вот это и есть новая реальность, с которой мы ещё не научились обращаться. И публикуемый здесь рейтинг электронных версий литературных журналов России обнародуется впервые за всю нашу историю интернетного века.

Сразу нужно пояснить, что хорошо сделанный сайт, даже без значительных обновлений, может долговременно обеспечивать существенный приток посетителей.

Наглядный пример этому – журнал о поэзии «Арион». Он прекратил существование шесть лет назад, но в интернете до сих пор действует его простенький сайт с прежним содержимым. И на его страницы ежемесячно заглядывают больше двух тысяч посетителей. То есть сотрудники не задействованы, а журнал живёт и хорошо читаем. К сожалению, сегодня есть и обратные примеры при штатном финансировании.

Сразу нужно отметить, что большинство редакторов так до сих пор и остаются технически неграмотными. Но об этом порассуждаем уже в следующем номере.