Продолжение. Начало в № 43

Олег Нехаев

Наша удивительная реальность сегодня такова, что по каждому читателю, зашедшему, например, на сайт журнала, можно увидеть все его перемещения через фиксацию движений курсора мышки. А такие действия близки к зрительному восприятию. То есть можно отследить, на что обращается внимание, сколько и чего читается или отвергается. Сколько затрачивается на это времени. Какие авторы в приоритете, а какие – нет. Что кликается, а что игнорируется.

И дополнительно к этому можно получать данные об интересах читателей, их возрасте, местах проживания, о том, какого они пола, какие устройства использовали для просмотра… Даже тремор рук и тот может быть отслежен. И это только совсем небольшая часть информации от возможной. Повторюсь, по каждому посетителю. И для всего этого не требуется быть Сноуденом или Ассанжем.

И какой же профессиональный редактор откажется от владения подобными уникальными сведениями, необходимыми для создания качественного издания? Вот только мои редакторы-собеседники даже не подозревали о существовании подобного инструментария. Не считали они нужным, чтобы руководитель журнала обладал базовыми интернет-познаниями и пониманием их прикладного применения.

Печально, но многие до сих пор воспринимают Интернет по большей части как «глобальную помойку». В нём действительно хватает отхожих мест. Но в нём есть и другое. Современная Всемирная сеть обладает невероятно эффективными и высокоинтеллектуальными инструментами. И по отношению к читательской аудитории они могут выступать не только в роли беспристрастного социолога, но и как своеобразный рентген и мощнейший томограф для получения детальных, глубинных снимков человеческих восприятий и отношений.

Не буду скрывать, что один из редакторов воспринял опубликованный рейтинг с полнейшим пренебрежением и следующим пояснением: «Я получаю зарплату и отвечаю за выпуск бумажного журнала. К остальному не имею никакого отношения».

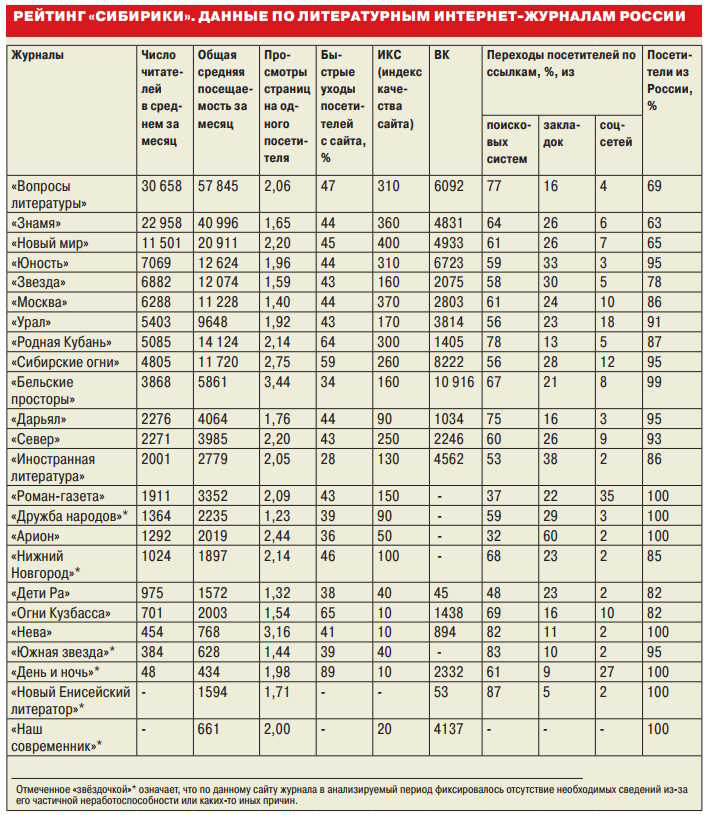

Вовсе не случайно, что в опубликованном рейтинге нет данных по достаточно многим изданиям. Среди них: «Алтай», «Байкал», «Бийский вестник», «Двина», «Дон», «Енисей», «Новое литературное обозрение», «Сибирь»… Необходимую информацию по ним просто неоткуда было брать. Существуя много лет, эти журналы так до сих пор и не обзавелись современным атрибутом – своими сайтами. Некоторые из них ютятся на других ресурсах, будто примаки. Тем самым лишая себя и других необходимой информации. Такая скрытность явно не к лицу тем, кто существует на деньги налогоплательщиков.

Теперь ответ на главный вопрос, прозвучавший уже неоднократно: почему общая посещаемость сайтов журналов не стала определяющей для выбора их значимого местоположения в рейтинге?

Прежде необходимо пояснить, что в отношении веб-ресурсов существует важный «показатель отказов», свидетельствующий о быстром уходе посетителей. То есть в статистику такие «ходоки» попадают даже тогда, когда пробыли на сайте 10–15 секунд, не совершив больше никаких действий. Согласитесь, что подобную скоротечность можно допустить для знакомства с прогнозом погоды, но на сайте литературного журнала абсурдно причислять такого посетителя к реальным читателям. А тех, кто пришёл-ушёл, достаточно много, чуть ли не половина от общего числа (так по всему миру). Есть и другие погрешности, мешающие пониманию реального восприятия содержания журнала.

Вот один из примеров. У сайта «Родной Кубани» показатель быстрых уходов высок – 64%. Но по общему показателю посещаемости он уверенно входит в четвёрку лучших. Однако как-то странно, что на чтение текстов его посетители затрачивают в среднем всего лишь четыре секунды. Анализ показал, что «виной» всему поисковые системы. Обнаружена и примечательная конкретика. Однажды сайт журнала перепечатал статью «Секс-конец Запада». И с той поры робот интернет-поиска может ежемесячно направлять к ним по первой части заголовка больше десяти тысяч человек, которые пытаются найти в «Родной Кубани» то, чего в ней никогда не было. И, зайдя, моментально уходят.

То же самое произошло и с поисковым запросом «женский разговор». Здесь другой интернет-алгоритм посчитал, что тех, кто желает подобного общения, приемлемо направлять на уже упомянутый сайт. А таковых может ежемесячно набираться больше тринадцати тысяч человек. И судя по огромному числу отказов, они в своём большинстве искали вовсе не одноимённый рассказ Валентина Распутина, размещённый когда-то на сайте «Родной Кубани».

То есть рейтинг «Сибирики» – это своеобразное отделение зёрен от плевел и выделение реальных читателей интернет-журналов. Думается, что для понимания происходящего в литературном процессе применение такого алгоритма – разумная необходимость.

Примечательно, что даже редакторы тех «толстяков», которые представлены в Интернете, не скрывают, что главенствующим для них является бумажный формат. И в нём не позволяются никакие существенные изменения прежнесоветского оформления обложек, используемых шрифтов и даже вёрстки. А такой журнал как продукт рынка не воспринимается новыми поколениями. Но никакие маркетологи и дизайнеры в этом редакторам не указ. Они уверены, что выполняют великую миссию по сохранению литературной традиции. Вот только покупателей для таких бумажных журналов очень скоро взять будет неоткуда.

Привычно звучит из уст «толстяков» следующий тезис: искусство и бизнес – вещи несовместимые. Вот только и с ретроградством у него тоже очень плохая уживаемость.

Мне известен сегодня лишь один редактор из прежних толстых журналов, который понимает необходимость использования современной мультимедийности. Это – Сергей Надеев, возглавляющий «Дружбу народов». Их редакция уже применяла кьюар-код в бумажном журнале для того, чтобы печатный текст получил расширенную связь с Интернетом и дал дополнительную информацию об авторе. Осознание огромного значения нынешних технологий у него есть, однако полноценное их использование, как он считает, возможно только с приходом новой команды. Нынешняя на большее не решится.

В публикуемом рейтинге меньше всего вопросов по графе «Посещаемость». Хотя для некоторых обнародованные цифры стали неожиданным открытием.

Многих удивили низкие значения по просмотрам. А для литературного издания это важнейший показатель. Даже если не учитывать тех, кто «пришёл-ушёл», всё равно получается, что реальный посетитель в среднем ежемесячно читает в журнале не более трёх-четырёх текстов. А ведь в каждом номере публикуется около двух десятков разножанровых произведений. А это значит, что интерес вызывает только небольшая часть из публикуемого. Одновременно это намёк на то, что и в бумажном журнале многое из содержимого пролистывается, а не читается. А кто из членов редколлегий на это обращает внимание? Они же, отбирая, не несут никакой ответственности за публикуемое. Ни перед собой, ни перед вечностью.

Как бы мне хотелось дать редактору «толстяка» почитать весь его журнал в виде бумажного свитка, например, во время поездки в метро. Представляете удобство обращения с таким гигантским рулоном? Но ведь чей-то замшелый консерватизм именно в таком виде и предлагает к прочтению почти без исключений все тексты романов и повестей в журнальных интернет-версиях.

Всё их содержание размещается на одной (!) странице и не разбивается даже на фрагментные главы. Читать подобное бесконечное электронное «длиннище» неудобно всем, а особенно пользователям смартфонов. И если бы в редакциях дорожили читателями, то отреагировали бы соответственно, потому что две трети посетителей заходят именно с мобильных устройств на сайты журналов «День и ночь», «Дети Ра», «Знамя», «Родная Кубань», «Сибирские огни»… И их число постоянно растёт.

Конечно, тексты больших объёмов для бумажных «толстяков» всё ещё привычны. Традиция. Но абсолютно неправильно точь-в-точь повторять всю их содержательную часть в интернет-версиях. В них совершенно другая среда и другое восприятие. Содержание требует иной подачи, другой динамики и мультимедийного обрамления.

Примечательно, что многие американские литературные журналы уже привычно информируют потенциальных авторов о том, что принимают на рассмотрение только небольшие прозаические тексты. Максимальный объём – не более одного-двух авторских листов. Кстати, средний гонорар в их журналах (в переводе на рубли) – 20—40 тысяч. Как и раньше полно желающих публиковаться в знаменитом «The New Yorker». Ещё бы! Число его еженедельных интернет-посетителей превышает три миллиона. Но, справедливости ради, надо отметить, что у других не всё так радужно. Даже в престижном и чисто литературном «Ploughshares» ежемесячная аудитория насчитывает чуть больше ста тысяч.

И если уж пришлось коснуться темы зарубежных журналов, то нужно обратить внимание и на их положительный опыт в интересующей нас сфере, особенно в США.

Когда они поняли, что часть журналов может не выжить в новых условиях, под своё крыло их взяли университеты и даже крупные колледжи. Поставили на своеобразное довольствие с предоставлением типографской базы. Причём на содержании журналов это никак не отразилось. Но, чтобы исключить фактор «кто платит тот и…», некоторые редакции таких журналов стали прямо указывать, что рукописи преподавателей и студентов из «своего» университета не принимаются.

Хорошо бы и у нас нашим «национальным феноменам» предоставить подобные «охранные грамоты» от исчезновения с перенятием подобной практики.

Американцы применили и другое очень эффективное решение. Создали академическую онлайн-базу «Проект MUSE». Это гуманитарная сеть, в которой собраны почти сто тысяч книг и более 800 электронных журналов, в том числе литературных. Их можно читать по подписке даже в школьных библиотеках. Доходы этой базы, которые исчисляются несколькими десятками миллионов долларов, распределяются между обладателями прав.

У нас тоже попытались создать что-то подобное в виде «Журнального зала», вот только этот ресурс уже не раз оказывался неработоспособным и отягощён техническими проблемами. Не оказалось в его базе и многих журналов. Амбиции и политика даже здесь стали разделяющим и властвующим фактором. Но это не помешало «залу» стать достаточно востребованным: у него сейчас около 150 тысяч посетителей в месяц. Созданный позднее альтернативный сибирский ресурс «Журнальный мир» имеет гораздо меньшую аудиторию. Но вот что примечательно: доступ к этим нужным и очень ценным онлайн-базам бесплатный.

Выходит, что в журнальной сфере у нас для читателей всё дёшево, а то и совсем даром. Читай не хочу. Ни в одной другой стране с капиталистическим устройством не существует такого благостного роскошества.

Вот только серьёзная художественная литература во многом похожа на дорогой ресторан. Если в нём кормят вкусно и изысканно, то это благодаря хорошему шеф-повару, труд которого уважается и достойно оплачивается. А если к нему начинают обращаться «эй ты» и его жалованья хватает лишь на жиденькую похлёбку, то в конце концов ресторан превращается в неказистую забегаловку.

Удивительно, но читатели наших литературных интернет-журналов, имея бесплатный доступ к содержимому, по количеству прочитываемого нисколько не превосходят своих зарубежных собратьев, которые вынуждены платить за прочтение каждого произведения в их сетевых изданиях. В этом убеждает статистика. Более того, она показывает, что если «переходы посетителей по ссылкам из закладок» составляют у нас в среднем 23%, то у них – в два – два с половиной раза больше.

Что это за показатель? В нём учитываются те посетители, которых можно отнести к постоянным читателям, завсегдатаям сайта. То есть журнал они воспринимают своим, близким им по духу. А у нас подобным может явно похвастаться только «Арион». Да и тот давно не обновляемый. А ведь начиная с девятнадцатого века, не исключая и советский период, «толстяки» своей художественной, публицистической, философской направленностью формировали общественное мнение и собирали вокруг себя большое число единомышленников. Выходит, нынешние литературные журналы перестали быть важным культурным явлением в нашей жизни?

Не радует и другой показатель, отражённый в третьем пункте графы «переходов…». Он свидетельствует о том, насколько социальные ресурсы помогают приводить посетителей на сайты журналов и об активности обсуждения читателями публикаций.

Сразу же нужно отметить важное и всеобщее: за исключением чрезвычайно редких полемических всплесков, содержание публикуемых текстов на страницах журналов остаётся, как правило, без каких-либо читательских откликов. И это уже диагноз интересности и актуальности публикуемого.

Бесспорно только одно: почти у всех российских изданий в явном приоритете – социальная сеть «ВКонтакте».

Подписчиков в «ВК» очень много у журнала «Бельские просторы», и в его аккаунте обсуждаются самые разнообразные темы. Проблема в том, что они очень редко касаются журнальной конкретики. Поэтому подписчиков у них больше всех – почти 11 тысяч. Но из Сети ежемесячно заглядывают на сайт меньше 500 посетителей. Это тот случай, когда по целевому назначению гора рождает мышь. А вообще это журнал своеобразный. Умеющий держать внимание читателей. У него низкое число быстрых уходов с сайта, как и у «Иностранной литературы».

У «Вопросов литературы» проблема иного плана. Их аккаунт в «ВКонтакте» посвящён исключительно журнальной тематике. Только вот форма подачи, как на доске объявлений. Всё-таки для социальных сетей необходим другой подход к подаче информации и взаимодействию с читателями. Он здесь должен быть не просто менее официальным, но иногда даже и одомашненным, способствующим откровенным суждениям. Содействовать становлению своеобразного читательского клуба. Только у нас никто не работает с читателями на пользу журнала на таком качественном уровне.

Заметно выделяются разнообразием подходов и добротной периодичностью в соцсети «Новый мир» и «Сибирские огни». Последние проводят среди читателей и писателей даже акции и конкурсы. Но посты зачастую делаются будто по приказной обязанности.

Вот свежий пример. Для голосования за «лучшее фронтовое произведение» было представлено редакцией 40 романов, повестей и стихотворений. Но в каждом из четырёх этапов отбора участвовало в среднем только по 40—50 читателей. И это из 8000 подписчиков. Причём постоянно и во многом это были одни и те же люди. И голосовать они могли за неограниченное количество произведений. А к фронтовым произведениям были отнесены «Облачный полк» Эдуарда Веркина, «Матерь человеческая» Виталия Закруткина, «Эхо войны» Анатолия Калинина, «Дети блокады» Михаила Сухачёва… А, например, главный роман из «окопной правды» «Прокляты и убиты» фронтовика Виктора Астафьева в отбор вообще не попал. Финал ещё не состоялся. Вот только посетители никакой активности не проявили и не проявляют. Для кого же проводится это мероприятие «Сибирскими огнями»? Для злополучной отчётной «галочки» или для читателей? Вот и нужно было честно и смело обратиться к посетителям: почему эта акция фактически была ими проигнорирована?

Факт за фактом свидетельствуют о том, что наши журналы редко обеспокоены уважительным отношением к читателям. Не в лучшем положении оказался и когда-то уважаемый автор.

Сегодняшние литераторы впервые за всю историю лишились обязательного права на ответ о судьбе своей рукописи. Только три-четыре редакции готовы это делать. Но на практике и они не всегда выполняют обещанное. Другие даже не утруждаются дать формальную отписку о получении произведения автора, над которым он зачастую работал не один год. Подобная корреспонденция законодательно не подпадает под «письма и жалобы трудящихся», на которые необходимо реагировать в обязательном порядке, как это было в советские времена.

У нас так и не выработано никакой государственной стратегии в отношении литературных журналов. И, кроме исполнения спущенного бюджета, они вольны в своих действиях. Нет и нормативного стандарта по взаимодействию и отображению таких интернет-журналов в Сети. И подобная вседозволенность доходит до того, что некоторые из них почти становятся вровень с… криминальными подельниками.

Давно уже введена в Интернете стандартная система безопасного шифрования под названием HTTPS. Этот невидимый сетевой протокол позволяет значительно снизить риск доступа к конфиденциальным данным пользователей. Между тем сайты целых семи литературных интернет-журналов подвергают опасности приходящих к ним читателей. Они не защищают их на современном уровне от доступа мошенников к личным данным, паролям и номерам банковских карт. Это журналы «День и ночь», «Дети Ра», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Нижний Новгород», «Новый Енисейский литератор» и «Урал». У них так и продолжает использоваться незащищённый протокол.

Примечательно, что из первой десятки журналов только шесть зарегистрированы как СМИ. А разве может быть по-другому, если на страницах печатается публицистика? Но статус СМИ так до сих пор и не обрели из самых посещаемых: «Знамя», «Родная Кубань», «Сибирские огни» и «Москва».

При составлении данного рейтинга возникли проблемы с получением данных от сайтов журналов «Дальний Восток», «Дружба народов», «Русское поле», «Подъём». Только за три месяца была получена информация от «Нашего современника» и «Дня и ночи». Обычно такие проблемы возникают из-за временной неработоспособности сайтов или невозможности получения необходимой информации. Бывает, что такая блокировка производится преднамеренно, чтобы скрыть реальную статистику от конкурентов, рекламодателей, финансирующих организаций, посетителей и других заинтересованных лиц. Подобная публичная закрытость всегда должна быть настораживающим фактором.

Удивительно, но показатель последней графы рейтинга вызвал неожиданно противоречивую и разностороннюю реакцию. И всё это исходя из парадигмы «свой – чужой». Но об этом в следующем номере.

Продолжение – в следующем номере.