Виктор Петров, главный редактор журнала «Дон», лауреат Всероссийской литературной премии им. М.А. Шолохова

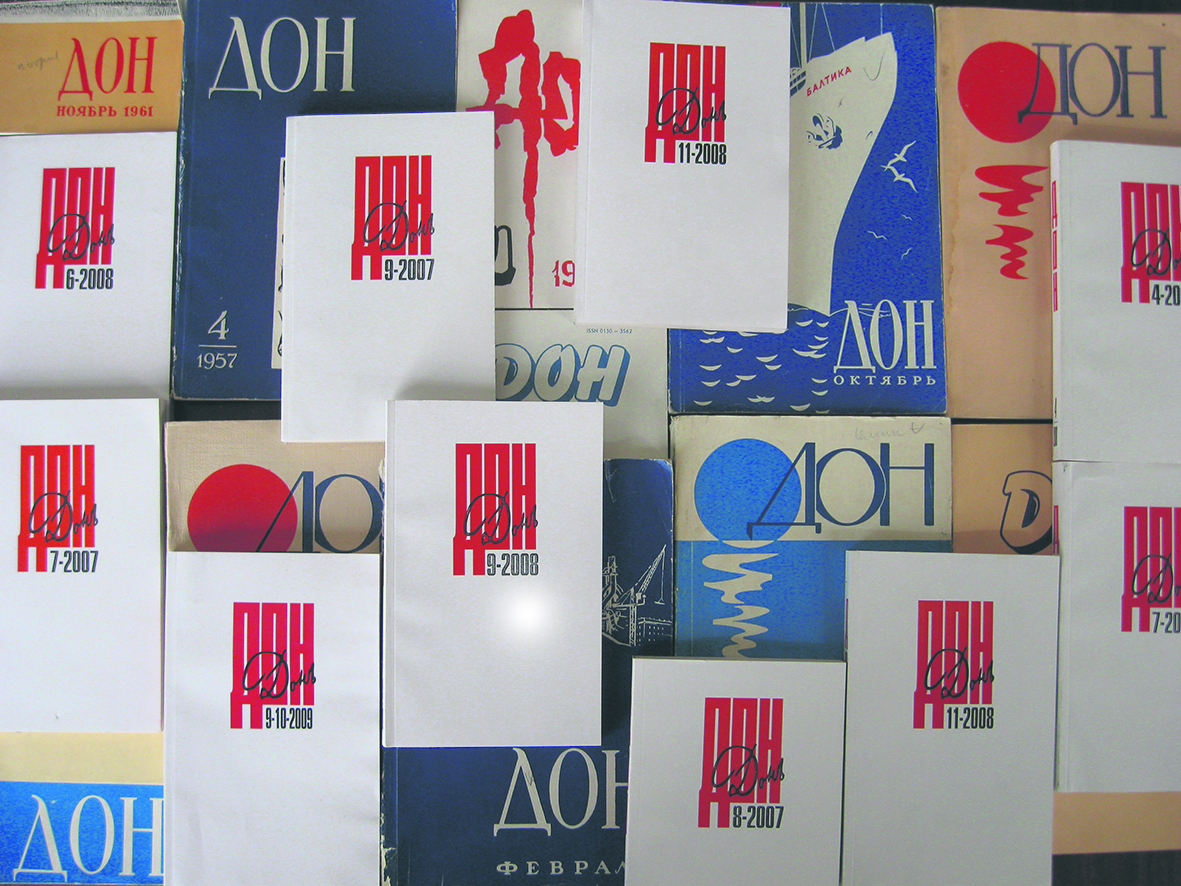

Когда на излёте советской власти журнал «Дон» удостоился ордена Дружбы народов, в редакции озаботились вопросом, а куда, собственно, крепить награду. Потребовалось заиметь Красное знамя редакции. И вот оно: есть – как есть! Хранимое. Есть знамя – живёт полк, дивизия… Жив и журнал «Дон», достигший своего 100-летия.

Литературный журнал в России больше, чем журнал. Представьте временную протяжённость номеров «Дона» за все годы. Журнальные страницы хранят само время, передают прошлое настоящему и будущему, работают на вечность. Воистину – «шелест страниц как шелест знамён…»

Весной 1925 года образовался журнал, назвали его «Лавой». Первые номера редактировал молодой Александр Фадеев, по сути, он и сделал литературный журнал – придал ему тот вид, который сохраняется по сию пору. Классика – от пушкинского «Современника». До осени 1926 года выходила «Лава» с Фадеевым, затем издание меняло названия: «На подъёме», «Литературный Ростов». А с 1946 года это журнал «Дон», наречённый так Шолоховым – нарёк, как благословил. Михаил Александрович входил в редколлегию, бывал в редакции, да он и сегодня незримо присутствует рядом.

«Дон», имея ростовскую привязку, не признаёт местничества в литературе и отдаёт свои страницы авторам отовсюду. Только степень таланта влияет на судьбу рукописи. Есть авторитетная редколлегия, редакция, есть, наконец, главный редактор. Никакого давления извне. Печатаем и будем печатать достойных. Сие право выстрадано!

Назову ряд публикаций, чей достойный художественный уровень определяет лицо журнала. Например, стихи одного из зачинателей легендарного «СМОГа» – Владимира Алейникова объединены символическим названием «Встать под русской звездой».

Проза Михаила Тарковского занимает видное место в современной литературе. Автор повести «Фарт» пишет героя с самого себя, и здесь сибирская распахнутость его произведений сочетается с углублённым исследованием движений души.

Другой автор «Дона» – Андрей Антипин. Действующие в его рассказах персонажи роднятся по духу с героями Распутина. Он живёт среди таких людей, пишет талантливо, со знанием дела. Сам же он открыл и рекомендовал студента-иркутянина Садига Мамедова, участника СВО, написав вступление к его стихам с переднего края.

Первым лауреатом Патриаршей литературной премии был Владимир Крупин. Свод рассказов «Вятский мёд» – это отличная своей ясностью проза и, конечно же, тот самый вятский дух! Да, он отличен от казачьего, но всё-таки сродни ему, недаром ли казаки-донцы по государевой службе обороняли землю вятскую и коренились в оной. Владимир Николаевич Крупин, кстати, член редколлегии журнала «Дон», равно как и Михаил Тарковский, завершал прошлый и открывал нынешний год собранием эссе «Заметы сердца».

В декабрьском номере 2024 года опубликована значительная работа Владимира Личутина «Груманланы».

В самом начале моей работы в качестве главного редактора Провидению было угодно свести меня с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром – на ту пору митрополитом Ростовским и Новочеркасским. Краткая встреча в его рабочем кабинете поразила уже самим фактом: ведь владыку заинтересовал литературный журнал. Когда позже я узнал, что он наряду с богословскими трудами всю свою жизнь занимался сочинительством, писал стихи, всё разъяснилось.

Теперь, когда ступаю под своды Ростовского Кафедрального собора Божьей Матери Донской, то, кажется, слышу ровный голос митрополита Владимира. Его благословение помогает в журнальных делах и поныне, во что свято верю.

Примером можно взять выпуск целевого номера, где православная тема стала ведущей. Это рассказы протоиерея Александра Авдогина из города Ровеньки (ЛНР), жизнеописание «Ученик святого праведного Иоанна Кронштадтского» священника Дмитрия Трибушного из Донецка, исторический очерк митрополита Павла (Фокина) «Православие в Америке», предваряющий архивную публикацию архиепископа Алеутского и Северо-Американского Антонина (Покровского). Уже одно название эссе Николая Бурляева «Боже!.. Чувствую руку твою…» об Андрее Тарковском говорит о его направленности.

Архангелогородский прозаик Михаил Попов написал удивительную по замыслу и исполнению повесть «Белая птица. Чёрная тень», в центре которой оказались Антон Павлович Чехов и Жан-Артюр Рембо. Другая повесть – «Красно солнышко» погружает читателя в далёкую историческую пору, когда укреплялась Русь, а её первым православным государем стал великий князь равноапостольный Владимир.

Евгений Евтушенко незадолго до своей кончины публиковался в журнале «Дон» и был весьма рад этому, о чём свидетельствует писатель из США Михаил Моргулис, хорошо знавший Евгения Александровича. Эссе Моргулиса «Совесть – часть Бога» – дань памяти поэту.

Замечателен стихотворный рассказ «Донской сюжет» Александра Нестругина из воронежского села Петропавловка. Ему не надо ничего придумывать, он живописует то, что трогает душу.

Живя с рождения в Минске, одном из стольных градов славянского братства, Анатолий Аврутин сумел стать выразителем сущности нераздельного мира, считаясь по праву одним из заметных русских поэтов: «Я пишу на русском, на могучем, / На роднящем души языке».

Шолохов всегда присутствует на донских страницах. Знание предмета определяет значимость исследовательского труда «Смысл существования» Петра Ткаченко. Автор справедливо полагает, «что и столько лет спустя после создания «Тихого Дона» мы всё ещё находимся в начале его прочтения, в начале постижения его смыслов и его значения в истории и судьбе России». Другая работа Петра Ткаченко – «Какую Библию читал Шолохов», где на основе анализа шолоховского романа и сопоставления его с библейскими текстами делаются неожиданные выводы.

Журнальный выпуск по Крыму собрал наиболее интересных авторов полуострова.

Среди них упомяну прозаика Андрея Воронцова. Его цикл «Крымские рассказы» читается на одном дыхании. Заметки из писательского блокнота – это уже для истории. Например, зарисовка с натуры «Ночь, паром, Крым» о радости и чуде обретения, казалось бы, потерянной русской земли.

Стихотворному собранию кавказских поэтов «Ущелье и вершины» в переводах Валерия Латынина предшествует автолитография горного пейзажа М.Ю. Лермонтова. Представлены переводы произведений Аминат Абдулманаповой (с даргинского), Магомеда Ахмедова, Хадижат Адухиловой и Баху-Меседу Расуловой (с аварского), Билала Адилова (с лезгинского), Бати Балкизова (с кабардинского), Ашат Кодзоевой и Молтхан Бузуртановой (с ингушского), Султана Мерзили (с азербайджанского) и Заала Эбаноидзе (с грузинского).

Чем жив журнал «Дон»? Святым духом – так я отвечаю на подобный вопрос. И это чистая правда. Я давно решил: опора только на собственные силы. Поддерживать журнал «Дон» помогает «Донское книжное издательство». Никакого финансирования со стороны. Так даже лучше, никто не указ.

В связи со спецоперацией журнал «Дон» вот уже четвёртый год из номера в номер публикует прозу, стихи, публицистику авторов со всех концов России в поддержку наших бойцов. Взять хотя бы поэтов – Анна Ревякина, Алексей Шорохов, Дмитрий Артис, Елена Крюкова, Нина Попова, Алексей Витаков, Владимир Шемшученко, Дмитрий Дарин…

Постоянными стали рубрики «Сила духа» и «Передний край», где публиковались, например, «Белгородский дневник» Людмилы Брагиной и Олега Роменко, донецкие репортажи Людмилы Марава.

Без ложной скромности скажу, что авторы – как именитые, так и никому не известные – стремятся публиковаться на «донских» страницах.

В разные годы в журнале печатались В. Маяковский, А. Фадеев, М. Шолохов, С. Михалков, Р. Гамзатов, В. Распутин, Е. Носов, В. Белов, Б. Можаев, А. Солженицын, Н. Доризо, В. Кожинов, Ю. Кузнецов, Б. Примеров, А. Прасолов, Л. Васильева, С. Куняев, Т. Глушкова, В. Лихоносов и многие другие.

Сочту нужным назвать и имена современных авторов: Ю. Могутин, Д. Мизгулин, Ю. Ряшенцев, О. Ермолаева, А. Балтин, М. Дударева, Д. Ревякин, В. Огрызко, Н. Селиванова, Е. Степанов, В. Лютый, Ю. Шипневский, К. Сейдаметова, В. Маркаров, Э. Азаева, Н. Ивеншев, В. Петрушенко, Ю. Шутова, Е. Чебалин, А. Орлов, И. Силецкая, И. Михайлов, Н. Калинина, Е. Юшин, С. Тютюнник, А. Небыков, И. Дауди, А. Новиков, Е. Вертлиб, С. Айдинян, Ю. Поклад, Е. Родченкова, В. Кустов…

В 1925 году с лёгкой руки Александра Фадеева наудалую пустился в плавание литературный корабль-журнал. Неизбежные в пути бури и мели подстерегают его – он же под красно-белым с пушкинским автографом-флагом идёт себе и идёт. И даст Бог, продолжит выходить в свет всегда.

Будем живы.