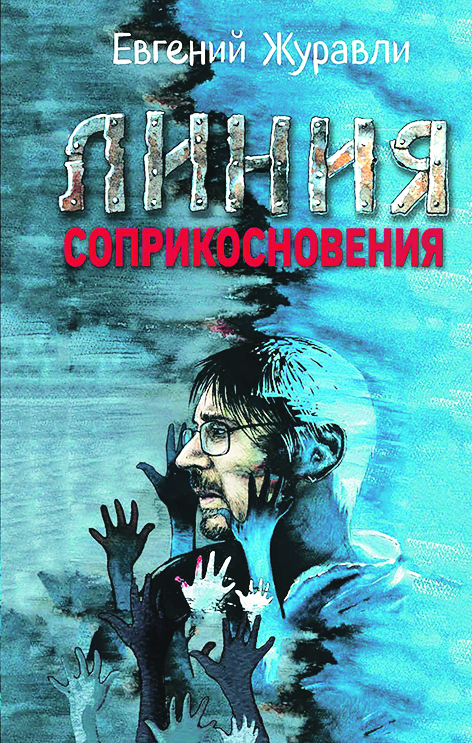

Евгений Журавли. Линия соприкосновения. – М.: Яуза, 2025. – 288 с. – 2000 экз. – (Военная проза XXI).

Самый частый вопрос, который в последнее время задают, если речь заходит о книгах: есть ли что-то стоящее, что можно почитать об СВО? Отвечать на него нетрудно, книг вышло уже множество, среди них есть прекрасные, причём некоторые – у всех на слуху. Но есть одна книга, о которой говорят незаслуженно мало. Между тем она, на мой скромный взгляд, лучшая. Это книга Евгения Журавли «Линия соприкосновения».

Загадка для меня – как такую книгу мог написать человек, о котором мы раньше ничего не слышали. Знаете вы такого прозаика Евгения Журавли? Вот и я тоже не знал. Между тем Журавли не юноша, 1979 г.р., и «Линия соприкосновения», насколько мне известно, его дебютная книга. Живёт в Калининграде; интернет сообщает, что занимается предпринимательством. Обычно автору, чтобы написать что-то стоящее, нужно долго выписываться, вообще много, годами писать, чтобы перо обрело уверенность. Пройти период ученичества, подражания, вот это вот всё, чтобы наконец найти свой голос, из ученика стать мастером, предъявив chef-d’œuvre… В данном случае перед нами лишь последнее звено цепи.

С 2015 года Журавли – волонтёр в Донбассе. Книга, очевидно, написана на материале многочисленных поездок в Донбасс за последние десять лет. Формально – сборник рассказов. Однако припечатать «сборник рассказов» – всё же не поворачивается язык. Настолько все рассказы в книге именно что собраны. Пригнаны друг к другу заподлицо, друг в друга перетекают, друг друга дополняют и вместе составляют картину, в которой сумма больше слагаемых.

Стержень, на который эти рассказы собраны, – фигура рассказчика. Рассказчик – тот самый волонтёр из большой России. Взрослый, знающий жизнь, бесстрастный, сухой. Со всеми свой в доску и в то же время спокойный как танк, слегка отстранённый – идеальный наблюдатель. И идеальный слушатель.

Потому что главное содержание «Линии соприкосновения» – речь её героев, их истории. Вот луганская старуха рассказывает о своём покойнике-муже: «Дид мене тогда казал: «Ховаемся, бабко, в пидвал, зараз танками дома расстриливать будуть». Я ему: «Навищо нас расстрелювати?» А дед: «Що я хохлов не знаю? Я сам хохол».

Вот говорит коллега-волонтёр: «Такое ощущение, что здесь два мира столкнулись. Кто-то всё своё отдаёт, жертвует… И всему этому противостоит какой-то ужас… Своя копейка если – хоть умирайте там, ему всё равно…»

Вот офицер комендатуры показывает в отбитом ангаре электрический стул с украинским трезубом на спинке, а рассказчик спрашивает, зачем на сиденье вырез, как на стульчаке. «Двести двадцать когда даёшь, из человека всё исходит, – пояснил офицер. – Хрупок человеческий материал».

Вот другая старуха, у которой сын служит в рядах ВСУ. Рассказчик ценой серьёзных усилий устраивает ей разговор с сыном. Она долго отказывается, потом, наконец поговорив, отдаёт спутниковый телефон: «Не заставляйте меня снова с ним разговаривать. Его интересуют только документы на дом».

Женщины и мужчины, местные и с большой земли, старые и молодые, военные, гражданские, «медики, блогеры, волонтёры, корреспонденты» – длинная галерея портретов. «Я не знаю, куда мне деться от этих голосов, голосов живых», – говорит в какой-то момент рассказчик.

Что ж, это только кажется на сторонний взгляд, что передать в прозе чужой живой голос легче лёгкого. На самом деле это одна из самых сложных вещей в писательском труде, и если это удаётся – значит, игра стоила свеч.

Как хороший режиссёр умирает в артисте, так рассказчик «Линии соприкосновения» растворяется в своих героях, в их речи и судьбах. Книга становится полноводным потоком живого языка – человеческих голосов, не перебивающих друг друга, но и друг с другом не сливающихся, а звучащих фугой. Бесконечно печальной, трагической, едва ли не безнадёжной.

«Линия соприкосновения» не лакирует войну, она не пафосная, не бравурная, в ней нет бахвальства и задора, по должности полагающихся ведущим центральных телеканалов. Эта книга, откровенно говоря, довольно мрачная – во всей своей предельной честности.

Глобальный вопрос, который тут из раза в раз задаётся и каждый раз остаётся без ответа: есть ли во всём этом смысл? Как будто бы напрашивается ответ: есть только в том случае, если есть Бог. Но в существование Бога поверить трудно, невозможно: «Не верю. Абсолютно. Посмотри вокруг». А значит, смотри пункт первый.

Война идёт, разумеется, с озверевшим фашистским киевским режимом, кто бы спорил. Но если бы всё было так просто. «Война идёт между двумя мирами. Враг не всегда напротив. Я чувствую, как он окопался в моих родных городах, пророс в этих разбомблённых селениях, рьяно и явно борется за лучшие кресла всех кабинетов, уже внедрился в безопасные уголки огромных армий».

Почему так? Ну хотя бы потому что декларированное нашей Конституцией отсутствие идеологии – это, конечно, лукавство. Идеология, которую тридцать пять лет назад приняло наше государство – и не только наше, но и украинское, само собой, – это идеология свободной конкуренции. А значит – человек человеку волк, своя рубашка ближе к телу, умри ты сегодня, а я завтра, выживает сильнейший, ну или успешнейший, а кто не вписался в рынок, тот сам виноват. Богатый всегда прав, бедным – удачи и хорошего настроения. Так закаляется пластид – и рано или поздно взрывается там, где остаются одни бедняки: богатых в Донбассе давно уже нет, им там делать нечего.

Вне этих координат ничего не понятно. «Голоса в моей голове говорят о разном, но, по сути, вопрошают об одном: «Почему?» Вот украинское зверьё пытает людей на электрическом стуле с трезубом. А вот местная активистка, она же директор рынка, разворовывает и продаёт гуманитарную помощь. Вот учительница продолжает учить детей, хотя назначенное из Москвы начальство уже уволило её – «не положено». А вот боец с той стороны «поверх него стреляет, только шум создаёт, да ещё рукой показывает, типа «забирай своего и вали».

«Столько уже всего произошло, что непонятно. Просто уже не веришь ни во что. Ни в армию, ни в Бога, ни в конечную справедливость». «Всё происходит просто так, понимаешь, просто так».

Беднякам остаётся либо вера в Бога, либо фатализм: «Донецкие вообще бесстрашные. Будто бессмертия хлебнули... Русские все фаталисты, но донецкие – это что-то». Фатализм присущ и волонтёру, который, несмотря ни на что, развозит гуманитарную помощь по домам в зоне боевых действий – старух и стариков в домах иногда бросали их собственные родственники, но волонтёры с риском для собственной жизни доставляют им лекарства и еду. И, переезжая из деревни в деревню, все спрашивают, где найти плотника, – у кого-то ещё есть сомнения, какого именно плотника они ищут?

Про «Линию соприкосновения» трудно сказать, что она вдохновляет, зовёт, обличает или воспевает – нет. Всё это нужно, и такие книги есть и ещё будут. Но книга Журавли не публицистика, не очерки и не заметки, это литература. И как бы ни было странно так говорить про книгу о ране не то что ещё не зажившей, но прямо сейчас продолжающей кровоточить, про книгу о нашей общей неутихающей боли, – блестящая литература. Повторю ещё раз: на мой взгляд, это лучшая на сегодняшний момент книга о Донбассе.