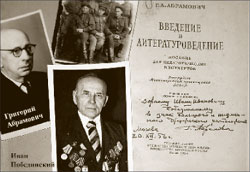

Второй век распечатал сельский житель воронежской Александровки, что близ Россоши. Побединский Иван Иванович, по его признанию, всю жизнь балуется стихами. А в небольшой книжной стопке на его столе хорошо знакомый студентам-филологам старших поколений учебник «Введение в литературоведение». Это подарок фронтового друга Григория Львовича Абрамовича.

Второй век распечатал сельский житель воронежской Александровки, что близ Россоши. Побединский Иван Иванович, по его признанию, всю жизнь балуется стихами. А в небольшой книжной стопке на его столе хорошо знакомый студентам-филологам старших поколений учебник «Введение в литературоведение». Это подарок фронтового друга Григория Львовича Абрамовича.

Церковным ладаном туман над лугом,

Лежим у стога мы со старым другом

И зрим природу мы, к себе манящую,

И объяснить хотим жизнь уходящую.

Житьём неласковым потрёпан друг,

А я тем более – сплошной недуг.

А жить всё хочется, и нужно очень.

Чего ж торопишься ты, жизни осень?

Эти жалостливые строки много лет назад сложились у сельского учителя Побединского, а в этом году Иван Иванович, в канун Рождества – 6 января – отметил свой сто первый день рождения. Житель старинного села, которое спряталось от степных ветров в яру почти у самой межи независимых теперь «ридных-риднэсынькых» сестёр России и Украины. Побединского застал с телефонной трубкой в руке, он горячо клял «бисовську нэзалэжну» политику. Где-то в далёком судостроительном Николаеве, украинском городе на Черноморском лимане, батю выслушивал сын Володя, бывший моряк и инженер. Пытался что-то разъяснять отцу.

Хатка долгожителя стоит на сельском подворье рядом с просторным домом старшего сына. Виктор Иванович не единожды уговаривал отца перебраться к нему на жительство. Вместе, мол, веселее. В ответ слышит одно: «А мы что – не рядом? Мне так лучше, никому не надоедаю».

У окна широкий стол укрыт скатёркой – обеденный и письменный. Полотенчиком прикрыта еда на тарелках. Стопки книжные, журнальные, газетные. Большое увеличительное стекло, «глазам костыль». Радиорепродуктор, телевизор. «Редко включаю. То убийства, то катастрофы, то пожары. В тоску вгоняют».

Зато телефон не остывает. Каждый день не только Николаев на связи, а и Воронеж, где живёт младший сын Сергей. «Беседуем с односельчанами, со своими учениками. По телефону встречаемся. Ходить-то уже не получается, ноги отбегали своё. С палочкой дошкандыбаю к почтовому ящику на улицу – и то спасибо».

Не успели познакомиться, разговориться, как снова звонок. Сын Виктор растолковывает полушёпотом: «Оплачиваю телефонные счета на почте. Тысяч пять выкладываю. Мне говорят: что ты позволяешь отцу так деньги тратить. Отшучусь: у него пенсия большая. Кому и зачем объяснять, что в человеческом общении для бати вся жизнь».

Иван Иванович сполна оправдал свою «говорящую» фамилию. Он – Побединский.

Как крестьянский сын стал учителем и завершил свою карьеру с медалью «За трудовую доблесть»?

– Мой отец Иван Авдеевич пожизненно обеспечил меня рабочим местом загодя до моего рождения. Случилось так. В 1909 году в центре нашей Александровки построили новую школу. Мирское общество заскандалило: куда лучше перенести прежнее, ещё крепкое деревянное школьное здание на хутор Котовку или к нам, на Вершину. Дошли до суда. Судья вынес приговор: помещение передаётся обществу Вершины, где детей больше. Батько вернулся в село, сразу пошёл к бригадиру, мужу сестры. «Собирай команду плотников, по брёвнышку переносите школу к нам». Место для неё выбрал у нашей хаты – на просторе. Мужикам заявил: у меня, мол, десятеро детей. Его поддержали.

Я родился одиннадцатым, когда школа уже стояла возле двора. При ней находилась учительская квартира. Семья учителей Реполовских по-соседски обращалась к нам за помощью в хозяйственных делах. Меня, младшего, конфетами угощали, забирали в дом и оставляли на ночь. Так я и рос при школе, раньше пошёл учиться. Потом их сменили учителя Мастицкие. Меня просили заниматься с их детьми по математике, языку. Водил их на экскурсию в степь, в лес. Вот Мастицкие меня и порекомендовали на учительские четырёхмесячные курсы. Педагогическое училище оканчивал заочно.

Работал в начальных классах. Тогда наша местность попала под украинизацию. Учил ребят украинскому языку. Перебрасывали меня с хутора на хутор. Холостой, книги-вещички в торбу – уже на новом месте. В октябре тридцать второго забрали в армию. Попал в Батумский пограничный отряд. Граница с Турцией – овраг. Сойдёмся с турками, разговорчивые хлопцы. Сахар любили, на что угодно меняли. Меня в штаб вскоре перевели. Грамотных мало в армии было. Я и политзанятия вёл, стенгазету за пишущей машинкой печатал, личные дела и приказы оформлял. Не знал, конечно, что всё это мне в дальнейшем очень пригодится.

В тридцать пятом демобилизовался. В районо опять меня гоняют по хуторам. Заведующей Марфе Николаевне Подгорной жалуюсь, что в первых классах детишек мало. Она смеётся. «Для чего я тебя, молодого парня, туда посылаю? Плохо работаешь, раз новорождённых нет».

Попросился у неё на свою александровскую Вершину, к родителям. Марфа Николаевна уважила. Так стал учительствовать в школе, которую, оказалось, мне и для работы охлопотал когда-то отец. В Александровской средней школе встретились с пионервожатой из Россоши Верой Романенко. Поженились…

Как большинство здешних старожилов, Иван Иванович незаметно для себя пересыпает свою речь украинскими словами-выражениями.

– Вера Владимировна добра людына. Всю жизнь рядком, ладком. На девять лет моложе, но поспешила в мир иной, оставила меня в 2005-м. У детей-внуков своя жизнь, а одному куковать скучно, досада берёт.

В начальной школе на Вершине проработал до пенсии – учителем, заведующим. Четверть века с гаком за минусом военных лет.

– Иван Иванович, на фронт вы уходили не безусым юношей. Пограничная служба за спиной.

– Так-то оно так. Со стороны. А у жены на руках двое деток, родители в возрасте. И вернёшься ли живым-невредимым? Правда, тоскливые мысли долго не приходилось держать в голове. Война – это та же работа. Тяжкая. Из нашей Россоши пешим строем шагали чохом по сёлам в Саратов и дальше – за Волгу. В запасном полку хлеба на полях убирали. Сформировали ветеринарный лазарет, раненых лошадей с фронта нам привозили лечить. Меня, раз старослуживый, за старшего. Кому-то привал, хоть какой-то покой. А я на ногах – людям еду добывай, лошадям – корм, документы выправляй.

Полегче стало, когда в Плавск Тульской области на курсы младших лейтенантов попал. Голодновато, думай, как себя накормить. Нарисую мишени для стрельбы, старшина мне – полотенце за работу. Обменяем на картошку. Сварим в поле. Друг мне говорит: «Как же вкусно. Был бы царём, всю жизнь на картохах жил».

При выпуске решают, кого куда направить. Обо мне говорят: «Хороший, но не строгий». Слышу, кто-то отвечает: «Нам и такие сгодятся. Будет начальником штаба батальона. Звание лейтенант».

Вместе с Иваном Ивановичем разбираемся в записях на страницах его «Военного билета». Читаю вслух: 160-й гвардейский стрелковый полк, 54-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия. Брянский, Белорусские фронты.

– Вот-вот, мой адрес почты полевой до конца войны. А пройти пришлось! Сквозь огонь и воды. Курская битва, денежной премией о ней недавно напомнили. За освобождение Сумщины, Черниговщины бывший президент Украины Ющенко не наградил. Белоруссию, Польшу освобождали. В Прибалтику кидали. Берлин брали. Читайте в билете дальше о медалях.

– Орден Красной Звезды.

– Да нет, про медали.

– «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

– Вот-вот, в боях прошли, не пришлось увидеть столицы ни той, ни другой. На пути к Эльбе французов встретили. Там нас расквартировали. После Победы нам поверженный Берлин решили показать, бегу к машине, а мне команда: «Отбирай людей на учёбу в танковое училище!» Так я и не увидел Рейхстаг.

– Война снится, Иван Иванович?

– Недавно будто не во сне – вживую бежал в атаку. За Орлом где-то село Никольское. Немцы намертво укрепились на бугре за речкой. Девчат наших выведут на берег, за них прячутся, заставляют кричать: «Тут хорошо кормят! Переходите к немцам!» Допекли. Выбили мы их с этой высоты почти бескровно, разместились в блиндажах, траншеях. Не успели дух перевести, как начали нас бомбить самолёты. Меня землёй привалило. Не то что выбраться – шевельнуться не могу. Оказалось, бревном с блиндажного наката ноги придавило. Контузило, оглох, ничего не слышу, только звон в голове. Хорошо, что молодой солдатик увидел, где я упал. С того света бойцы откопали.

Кинулся ото сна – боль в ногах, как будто опять бревном припечатало насмерть.

А зла сколько породила война! Там же, за Никольским, в другом селе, люди поймали, связали старосту. Не просят, криком кричат: «Помогите повесить!» Младенцев брал за ножки и – головкой о стену! Не смогли остановить самосуд. Под вербу подогнали машину. В кузове стоит не мужик, действительно зверюга. Молчит. Глянет в толпу – как каменюку кинет. Петлю ему накинули на шею. Грузовик поехал. Староста и завис. Ветка прогнулась, чуть не треснула. Полный был мужик.

– Только недоброе или печальное памятно из военных лет?

– Не скажу, что так. Я таких друзей-товарищей на фронте обрёл... На всю жизнь. По службе я подчинялся начальнику штаба полка – Григорию Львовичу Абрамовичу. Он был старше в звании и возрастом. Уроженец Ельца, почти земляк. Тогда я не знал, что воюем вместе с известным учёным, что по его учебникам студенты в институтах будут учиться. Обрушит на тебя неправедный гнев начальство, Львович улыбнётся, скажет:

– Не переживай, Иван Иванович. Когда-нибудь будем подчиняться не погону, а уму!

И на душе полегчает.

Виктор, сын Ивана Ивановича, в семейной библиотеке отыскал книги, присланные Абрамовичем. Тёплые надписи: «Дорогому моему однополчанину и другу с самыми добрыми чувствами», «в знак большого и неизменного дружеского расположения». Даты – 1956 год, 1970-й.

– Я его учебник «Введение в литературоведение» с авторучкой прочёл, – говорит Иван Иванович. – Получал от Львовича толковые и орфографические словари. Книжные гостинцы – самый лучший подарок для меня, сельского учителя. Моим сыновьям пригодились. «Домоводство» стало настольной книгой для жены. По ней Вера Владимировна вкусные соленья-закрутки готовила. В Москве на своей квартире однополчанин хорошо меня принимал.

Иван Иванович хранит письма боевых товарищей.

«Милый друг и родной брат, ты не можешь себе представить, как я чертовски соскучился по тебе. Почти четыре года одной ложкой, из одной миски черпали редкое счастье и частое горе. Я уважал и уважаю тебя как человека, товарища и командира. Пишу искренне – обязан своей жизнью тебе…»

– Это Коля Сидоров писал из Чигирина. Затерялся на Украине его след. Не знаю о судьбе. Как-то в нашей Россоши во встречном прохожем узнал командира штрафной роты. Помогал её ему формировать из тыловиков – бухгалтеров, которые что-то там настряпали, и из провинившихся военных. Пожаловался однополчанин на судьбу. В бою захватили в плен, все документы пропали, и не считается он теперь участником войны. Отправил я в Министерство обороны письмо – указал, где и когда, в какой части воевали с ним. Звонит: «Капитан Побединский, ты помог. Меня признали участником войны!»

«Человек большого сердца», – прочёл ещё в письме о Побединском.

– Иван Иванович, как удалось до ста лет дойти?

– Сказал бы, да сам не знаю. Крестьянский крепкий корень. Мама Христина Ивановна 99 лет прожила, отец Иван Авдеевич – 96. В счастливой рубашке и я, наверное, родился. Когда-то я в стихах написал о себе – сплошной недуг. Язва в животе измучила. Вылечили. Еда на столе своя, как у всех в селе. Огород, скотинку держали. В еде непереборчивый. Когда-то сало, жирное мясо любил, всё молочное. Сладкоежка посейчас. Что зубов нет, очки ношу, слышать стал похуже, так в моём возрасте грех на здоровье жаловаться.

…В хате снова зазвенел телефон. Иван Иванович, улыбаясь, сказал:

– Нужен ещё кому-то.

, Россошь, Воронежская область