Михаил Косарев

Прозаик, критик. Родился в Новосибирске в 1961 году. Окончил факультет журналистики Томского государственного университета. В литературных журналах публикуется с 1987 года. Ряд статей написал в соавторстве с Михаилом Хлебниковым. Живёт в Новосибирске.

Смерть Ч.

Видовой чертой советских мэнээсов было непомерное самомнение. Поэтому с конца 1980-х они прямиком устремились в пастыри (чабаны) серой массы, благо выборы во всё подряд шли тогда нескончаемой чередой.

Город N. был крупным центром – транспортным, промышленным и, на беду, ещё и научным. То есть критическая масса мэнээсов там имелась. Что и определило его судьбу – стать одним из «оплотов демократии».

Вот таким манером Иван Дмитрич Червончиков перебрался из НИИ в администрацию города – на невысокую должность со смутно очерченным кругом ответственности. Главной задачей реформаторов с первого дня стало не допустить «красного реванша», но именно поэтому он неминуемо пришёл.

После вдрызг проигранных выборов оставались лишь кое-какие надежды на изворотливость и спасительную наглость при формировании нового состава исполнительной власти. Решающее сражение проходило в громадном зале заседаний бывшего обкома.

Иван Дмитрич появился там в нужное время и прошёл на отведённое ему место в четвёртом ряду. В первых трёх сидели чужие – новые старые хозяева жизни.

Конец сентября, но отопления в зале не было. Реформаторы и здесь недоработали, однако, как всегда, объявили это принципиальным решением, по которому якобы подключать чиновные учреждения должны были в последнюю очередь.

Червончиков ухватил носом какой-то сквознячок, долго боролся с собой, но в итоге чихнул, и чихнул изрядно. Кресла второго и третьего рядов перед ним пустовали, а в первом ясно опознавался монументальный затылок и обширная лысина бывшего и будущего мэра Игната Игнатьевича Чинганчука.

Иван Дмитрич сначала смутился, затем привычным волевым усилием вздел на себя маску интеллектуального превосходства и удобно угнездился в кресле. «Чихали мы на вас!» – пронёсся у него в голове боевитый каламбур.

В это самое время Иван Игнатьевич… провёл своей разлапистой пятернёй по лысине! Дважды. И даже как будто полуобернулся.

Похоже, Червончиков действительно слегка спрыснул мастодонта местной политики. Хотя не исключено, что тот просто бодрил зазябшую макушку, одновременно негодуя на медлящих занять свои места сторонников.

Когда вскоре настало время выступать, Чинганчук вышел к микрофону багровый от негодования. Червончиков злорадно думал, что это он завёл матёрого аппаратчика. Тот, от природы не златоуст, сейчас распалится и закопает сам себя. «Охолонись, остынь», – иронично улыбаясь, вполголоса комментировал Иван Дмитрич речь Игната Игнатьевича, как бы намекая, что готов повторно применить к тому водные процедуры.

Речь и впрямь не отличалась стройностью, но брала напором. В итоге все внепартийные депутаты встали на сторону Чинганчука и компании. Вчерашние хозяева кабинетов оказались не у дел в полном составе. Удар помогла пережить грандиозная пьянка, устроенная в тот же вечер. На ней Червончиков не менее трёх раз рассказал, как буквально, предметно начихал на лысину зарвавшемуся бонзе.

Ещё один раз он изложил эту историю дома жене – уже в качестве оправдания. Но прощён не был.

После провала ряды единомышленников поусохли. Кто-то переметнулся к победителям, кто-то заблаговременно (три года у власти) обзавёлся условным свечным заводиком и теперь попивал пиво в Карловых Варах. В этих обстоятельствах Иван Дмитрич рассчитывал выйти в первые ряды. Однако происходило обратное – его стали задвигать. Вокруг появилось много новых лиц. Людишки с сомнительными капиталами, возжелавшие общественного поприща. Надменные мальчики и девочки, снисходительно ронявшие через губу нечто англоязычное про выборные технологии. На носу были выборы в облсовет, а затем уже и, шутка ли, в Госдуму.

Червончикова возмущала эта без роду без племени шатия, и однажды, не выдержав, он высказался, что следовало бы учитывать прежде всего общественные заслуги. А на вопрос, не на себя ли он намекает, взвился:

– А хотя бы и так! Я, на минуточку, с восемьдесят седьмого… Я на руины был поставлен, а дело делал! Я Игнату публично на лысину начихал!

Но демарш ничего не изменил. В кандидаты наметили других.

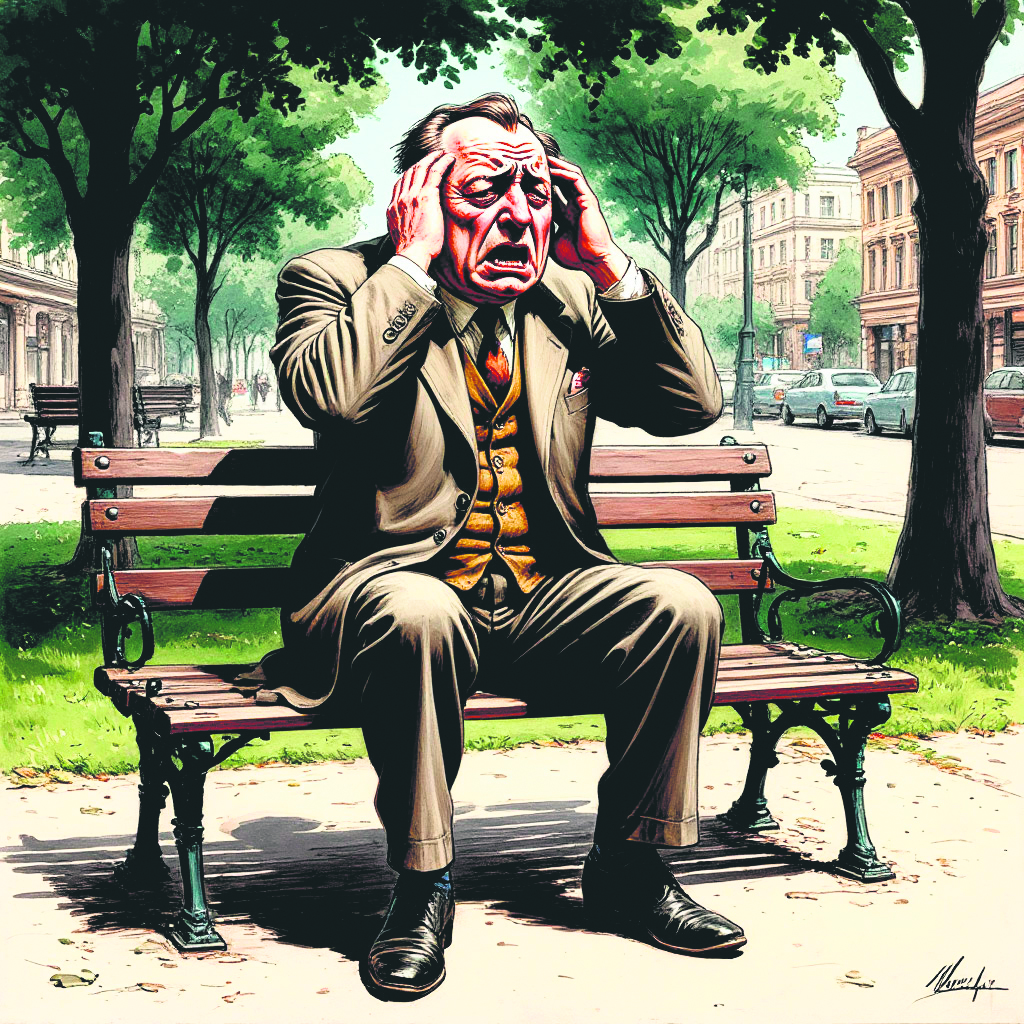

В компании двух других отвергнутых ветеранов он отправился по злачным местам. После трёхдневного запоя товарищи куда-то испарились. Видимо, история про лысину им приелась. Тяжёлым похмельным утром Иван Дмитрич вышел из неизвестно чьей прокуренной квартиры, даже не подлечившись. Захотелось посидеть на воздухе в парке. Здесь, на деревянной скамеечке, он и помер. Свидетели видели, как он, жестикулируя, что-то рассказывал двум тинейджерам с жестянками энергетиков. А когда те укатили, глубоко вздохнул и уронил голову на грудь.

Дощечка

Пошляк назвал бы Лёлю плоскогрудой. Смачный жизнелюб отметил бы и отсутствие зада. Но такие люди обретались где-то на периферии Лёлиной жизни – компанию себе она выбирала умело. И потому вполне вероятно, что не ведала Ольга Семёновна Полубокова своего прозвища: Дощечка. Меж тем оно перебралось вслед за ней из вуза на службу. Или же самозародилось повторно в новой среде. Неудивительно: у Лёли и передняя, и тыловая поверхности были ровными, а также как бы напрочь отсутствовал силуэт. При этом к другим она была малоучастлива и суха, однако от достававшихся непосредственно ей жизненных толчков подолгу вибрировала.

Парадоксальным образом именно отсутствию увлекательных женских извивов и вспухлостей она была обязана своей репутацией умненькой, с богатым внутренним миром особы. Потому что а как же иначе тогда объяснить вечно опущенные не то в снисходительной, не то в презрительной гримасе уголки губ и бегло-скользящий взгляд, исполненный превосходства? Продолжением темы было желание и умение категорично высказаться по любому вопросу.

Конечно, здравомыслящий (исполненный гендерной спеси, по классификации Ольги Семёновны) мужик за разговорами с нею очень быстро бы распознал чахлость, наряду с нижними, и верхних её полушарий. Но таких Лёля обходила седьмой дорогой.

А когда пришла пора жить с кем-то… Кругом все просто «жили», не называя это никак, ну, скажем, гражданским или пробным браком. Так вот, в определённый момент их с Гориком как-то неминуемо нанесло друг на друга. Горик работал в брокерской конторе при банке и потому считал, что конвертирует в дензнаки непосредственно свои интеллектуальные способности, которых у него неразменный вагон. А маленькую тележку он вообще готов подарить, но кому? Ведь пропадёт втуне.

Таким образом у Лёли появилась новая богатая тема для разговоров в курилке – женской преимущественно, так уж сложилось.

– Никогда б не подумала, что возненавижу финансы! Доллар туда, доллар сюда, голубые фишки попбдали, ещё какая-то хрень полезла выше отметки. Весь вечер у него смартфон гугукает, как описавшийся бэби. За ужином жалуется: приходил клиент, лично, в наше-то время электронных коммуникаций, и быдлячески требовал немедленного дохода, иначе, дескать, заберу вклад. Послушай, говорю, ты же не вчера родился? Забыл, в какой стране живём?

Якобы она даже предлагала Горику бросить эту тухлую работу и применить свои немереные способности в более благодарной сфере. Впрочем, скорее это было сказано для аудитории, красного словца ради.

Вскоре задули неблагоприятные ветра, и Гориков банк (банчок, собственно) перевёл все свои операции на Кипр, сократившись до рядовой брокерской фирмы. Причём Горика, как и большинство сотрудников, оставили здесь, и они плавно оказались на улице. Брошенный брокер узнал, что на райский остров перебралось немало российских финансовых организаций, и самостоятельно рванул в Лимасол, уверенный, что местечко для него отыщется. Первое время он выходил на связь обязательно с морем на заднем плане, лучился надеждами и обещал перетащить Лёлю за собой. Потом перешёл на краткие письменные сообщения, тон которых явно показывал нисходящий тренд. Затем попросил прислать денег на обратную дорогу. Лёля перевела, но это был их последний контакт. Может, не доехал до родного города. А может, истратил последнюю скромную сумму на курсы собачьих парикмахеров.

Ольга Семёновна не особо переживала. Она уже ясно видела: на неё положил глаз Кухарский, влиятельный местный депутат. Он был выходцем из их учреждения и продолжал мутить какие-то дела с Лёлиным шефом. А ещё, видно, вспоминая безоблачные годы, любил посидеть в кухне, попивая ржавый кофе из старенькой «ДеЛонги».

Жену с детьми Кухарский ещё три года назад сплавил навсегда в Геленджик, и Лёля совершенно открыто переехала в его огромную квартиру. Первое время вопросы собеседниц вертелись вокруг роскоши и прочих излишеств её нового быта. Но Леля всегда сворачивала на трудности и неудобства:

– Да разве поможет джакузи, когда тебе каждый вечер выносят мозги? Я от этих трудовых депутатских будней скоро на стенку полезу. На итальянскую. Конечно, мужику вечером выговориться надо, но как-то не получается ему посочувствовать. Только и слышишь: сорок четвёртый фэзэ, он нагло протаскивает своего человека, зачем я этим дебилам плачу, и ещё, и ещё. Иногда компанией собираются, чисто мужской. Ну, спущусь со второго этажа, чаю им подам, фруктов. С рюмками они и без меня распорядятся. Смотрю однажды: в три руки какой-то листок расчерчивают. С виду как пуля. Неужели, думаю, в преферанс, как в шахматы, вслепую играют? И слышу: тогда он пойдёт в замы, а этому пуделю придётся предложить что-то позначительней… Батюшки мои, государственные игры. А он на этом даже чувство юмора теряет. Однажды на полном серьёзе заставил пойти и проголосовать за какого-то Антипенко. Сходила. Правда, не призналась ему, что фамилию забыла. Там, как назло, выше в списке случился Авдеенко. Ему мой голос достался.

Это с виду жизнь у депутатов беззаботная, на самом деле – те же сапёры, только ещё сложнее. Те – до первой ошибки. А эти… Ошибайся или не ошибайся, всё равно не знаешь, за что голову снимут. Может, за самое доброе дело.

Вот и с Кухарским получилось жёстко. Дали ему по шапке вообще без повода, а в назидание кому-то повыше. Неизвестно, воспринял ли сигнал вельможа, а вот с Кухарским случился инсульт. Прознав про такое дело, прилетела жена из Геленджика, с ней две дылды возраста примерно студенческого. Лёле пришлось исчезнуть.

Кухарский всё же был силён. Речь к нему вернулась, одна рука работала, вторая тоже шевелилась и кое-что могла. Ноги не просыпались, оказался прикован к чёртовой коляске. Переусердствовал с физиопроцедурами, забарахлило сердце. Однажды, хватило характера, призвал к себе Лёлю. Всех выгнал из квартиры, даже сиделок. Вручил ей ключи от секретной двушки.

– Выкарабкаюсь – документы оформлю, а пока живи так, никто не попросит на выход. Свою халабуду не продавай, а сдавай.

Вскоре он умер.

Лёля, конечно, продолжала работать. И одной оставалась недолго. Прибился к ней некий литератор. Случай был самый тяжёлый: парень в своё время получил какую-то премию, не то Левидовского, не то Кюхельберинга (Лёля плохо запоминала ненужные фамилии), и поверил в себя не на шутку. С утра до ночи терзал старенький ноутбук, щёлкал клавишами, что-то куда-то отсылал; правда, иногда он схлопывал ни в чём не повинный аппарат и швырял на диван. В такие вечера случалась у них личная жизнь.

На службе у Ольги Семёновны почти совсем не было кадровой текучки. Слушательницы годами были примерно всё те же. И вот что они заметили: когда Лёля кляла жизнь с избравшими себе столь отвратные занятия мужчинами, она была в принципе счастлива.

Сейчас же она упорно молчала.