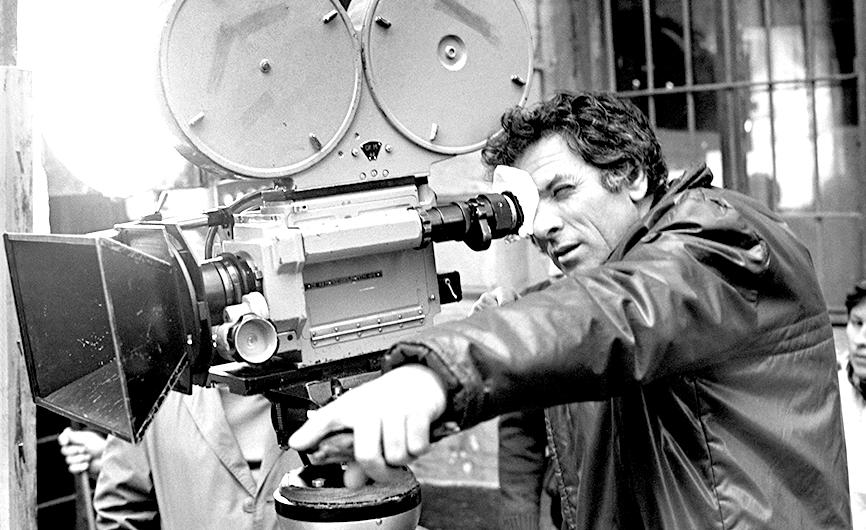

Исполнилось 100 лет со дня рождения замечательного кинорежиссёра, народного артиста России, фронтовика Петра Тодоровского (1925–2013). Создателя «Военно-полевого романа», «Интердевочки», «Любимой женщины механика Гаврилова» и других картин близко знал литгазетовец Юрий Соломонов (1947–2024).

В последний раз я виделся с ним на юбилейном вечере, посвящённом памяти, пожалуй, самого многолетнего и близкого его друга, тоже фронтовика, поэта Григория Поженяна.

– Как здоровье? – спросил Петра Ефимовича, зная, что не получу ни одного из обычных для нас ответов.

– Двое в комнате – я и элениум, – ответствовал в своём духе Тодоровский.

Он принадлежал к редкому и удивительному типу людей, которые, пройдя всё что угодно – войну, болезнь, никогда не выносили свои боли, страхи и тем более доблести на общественные слушания.

Как известно из воспоминаний, по которым был снят сериал «Курсанты», на фронт его отправили, не дав закончить училище. На мой вопрос, что было самое страшное, он ответил: «Не представляешь, какой это ужас, когда выбираешь: замёрзнуть в окопе или надеть шинель убитого немца».

Свой приход в кино он объяснил тем, что просто влюбился в работу фронтовых кинооператоров. После ВГИКа молодой выпускник Тодоровский встретил молодого поэта Поженяна, и они стали снимать фильм «Жажда». Талант сценариста Поженяна в том фильме определить было ещё трудно – он просто рассказал об одной боевой операции, в которой сам участвовал. Но что сделал с этим материалом Тодоровский, если «Жажду» до сих пор изучают во ВГИКе как классику операторского искусства!

С тех пор они и дружили. Совершенно разные по характеру, проявлениям чувств, пристрастиям. У них было только одно общее. Нет, это не просто война, как любит настаивать официальная публицистика. Они сошлись на схожем отношении к тому, что пережили.

Его героями были отдельные люди – со своими мыслями, чувствами, достоинствами и слабостями. Ему было крайне важно рассказать нам, не участникам того времени, что происходит с человеком, когда он оказывается в обстоятельствах войны. То, что могут убить, – это понятно. Тодоровский показывал, как рушится или сохраняется, падает или возвышается на войне живой человек. Какие чувства и представления о мире его покидают и что приходит им на смену. Может ли он остыть сердцем или научиться любить. Какую роль на войне играет юмор, а какую – музыка.

Такая же, можно сказать, семейная война была показана, пожалуй, в последнем, самом страшном его фильме под весёлым названием «Риорита». У картины была тяжёлая экранная судьба, но Пётр Ефимович не мог не выстоять.

Что до названия, то оно проходит сквозь все его картины в разных интерпретациях. Музыка и Тодоровский – это отдельная большая тема, ещё требующая своего осмысления.

Мне кажется, что начинавший с аккордеона на фронте Тодоровский как гениальный самоучка играл на всём, что издаёт звуки. «Вы ещё не знаете, – сообщил однажды в компании Поженян, – как он бьёт чечётку. Петя, покажи».

Пётр Ефимович показал другое: «Гриша, тогда у нас с тобой ещё были… тела давно минувших дней».

Ни на кого не похожий и один из последних знаковых людей своего поколения. Удивительно талантливый и честный, яркий и любимый, весёлый и молодой.

Таким он будет с нами.