С художником Алексеем БОРОВИНСКИМ мы встретились на выставке живописи и графики людей с ограниченными возможностями. Выставка «Хочу и могу» была организована благотворительным фондом «Добрые сердца» в Государственном выставочном зале «Солнцево». Здесь в уютных залах, как говорится, вдали от шума городского, разместились работы мастеров из Москвы и Подмосковья – живопись, декоративно-прикладное творчество, компьютерная графика. Меня поразили работы Алексея Боровинского, тонко передающие неяркие, но пленительные черты подмосковной природы, – работы, словно бы излучающие любовь к родным местам. Я подошла к художнику с уверенностью, что он родился и вырос среди этого берёзового шёпота и соснового великолепия где-нибудь на берегах Истры…

С художником Алексеем БОРОВИНСКИМ мы встретились на выставке живописи и графики людей с ограниченными возможностями. Выставка «Хочу и могу» была организована благотворительным фондом «Добрые сердца» в Государственном выставочном зале «Солнцево». Здесь в уютных залах, как говорится, вдали от шума городского, разместились работы мастеров из Москвы и Подмосковья – живопись, декоративно-прикладное творчество, компьютерная графика. Меня поразили работы Алексея Боровинского, тонко передающие неяркие, но пленительные черты подмосковной природы, – работы, словно бы излучающие любовь к родным местам. Я подошла к художнику с уверенностью, что он родился и вырос среди этого берёзового шёпота и соснового великолепия где-нибудь на берегах Истры…

«Я очень люблю Подмосковье, – улыбнулся Алексей. – Сегодня для меня это настоящая творческая мастерская. Но детские годы я провёл у моря…» Слушая его рассказ, окружённая светлой палитрой выставленных пейзажей, я вдруг ощутила, как живописная волна света уносит меня, всё глубже и глубже погружая в творчество этого человека. Он сумел «отсечь» всё чуждое, наносное, и на остове корабля своей собственной судьбы «выплыть», т.е. выжить в борьбе с обстоятельствами, которые многим покажутся непреодолимыми. Тяжёлая болезнь костей не позволила Алёше в детстве бегать по зелёной траве, ощущая прохладу босыми ступнями, не позволила вместе со сверстниками ходить в школу, но не могла запретить мечтать и, конечно, рисовать. «Кем я хотел стать тогда? – вспоминает Алексей. – Наверное, как все, космонавтом…» Цветные карандаши, казалось, умели говорить. С каждым днём они становились всё послушнее в руках мальчика, и если нельзя ему было ходить, то они помогали ему научиться летать. Он объясняет это проще: «Когда долго находишься в четырёх стенах, надо чем-то заниматься, чтобы не сойти с ума. Вот я и стал рисовать. Представлял, как бы выглядел тот или иной предмет, например, с птичьего полёта. То есть из той точки, где бы я никогда не смог оказаться. Рисунок стал для меня своеобразным открытием. Окружающее меня пространство расширилось».

Тяжёлая болезнь костей не позволила Алёше в детстве бегать по зелёной траве, ощущая прохладу босыми ступнями, не позволила вместе со сверстниками ходить в школу, но не могла запретить мечтать и, конечно, рисовать. «Кем я хотел стать тогда? – вспоминает Алексей. – Наверное, как все, космонавтом…» Цветные карандаши, казалось, умели говорить. С каждым днём они становились всё послушнее в руках мальчика, и если нельзя ему было ходить, то они помогали ему научиться летать. Он объясняет это проще: «Когда долго находишься в четырёх стенах, надо чем-то заниматься, чтобы не сойти с ума. Вот я и стал рисовать. Представлял, как бы выглядел тот или иной предмет, например, с птичьего полёта. То есть из той точки, где бы я никогда не смог оказаться. Рисунок стал для меня своеобразным открытием. Окружающее меня пространство расширилось».

После окончания школьного курса он поступил в Реабилитационный центр для инвалидов, где учили живописи. «Куда же ещё? – шутит Алексей. – Не в лётную же школу космонавтов! А здесь, в Центре, я попробовал сангину и, конечно, масло. Мои детские представления о красках круто поменялись. Уроки постановок натюрмортов и копирования помогали. Попробовал сравнительно новый для меня материал – тушь. Мне эти занятия очень понравились. Тушь научила меня аккуратности, потому что вначале графические работы были целиком из одних клякс». Воображение молодого художника, конечно, пленили пейзажи Шишкина, Васильева. Выстраивать своё, неповторимое, слушая «увертюры» великих живописцев, проникающие в собственную душу, – наверное, это тоже подвластно не каждому. Да и Боровинский был в особых условиях: ему мешали те самые обстоятельства, к которым он был намертво прикован. Секреты пластической анатомии и перспективы Алексею довелось постигать уже в Государственном специализированном институте искусств, куда он поступил в 1997 году. Двадцатилетний студент много копировал, но его способности к самовыражению проявились сразу, и довольно ярко.

Воображение молодого художника, конечно, пленили пейзажи Шишкина, Васильева. Выстраивать своё, неповторимое, слушая «увертюры» великих живописцев, проникающие в собственную душу, – наверное, это тоже подвластно не каждому. Да и Боровинский был в особых условиях: ему мешали те самые обстоятельства, к которым он был намертво прикован. Секреты пластической анатомии и перспективы Алексею довелось постигать уже в Государственном специализированном институте искусств, куда он поступил в 1997 году. Двадцатилетний студент много копировал, но его способности к самовыражению проявились сразу, и довольно ярко.

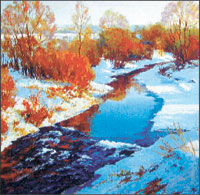

Продолжалась работа над собой – в буквальном смысле. Он перенёс ряд серьёзных операций, в результате которых «встал на костыли». К тому же с ним теперь всегда была его прекрасная муза – жена Елена. Она полюбила художника даже не за его талант, но за улыбку. Наверное, как раз об этом его работа «Вместе навсегда», которая на выставках никого не оставляет равнодушным. Теперь, когда он смог передвигаться, появилась возможность выезжать на пленэр, и художник был восхищён: «Не надо ничего выдумывать. Ты берёшь у природы то, что она сама тебе предлагает в виде гармонии красок и отношений. Нужно лишь немного – добавить свою душу». «Истринские берёзки» хороши так, что не можешь понять, где начинается эта красота, от чего она отталкивается. То ли берёзки, словно девушки, в своём хороводе топчут первую травку, то ли трава эта сама опутала им ноги, и они недоумённо встали на поляне, как стреноженные кони. «У родителей супруги под Истрой дача, – рассказывает Алексей. – Можно её назвать творческой дачей, так как именно на ней и в её окрестностях я работаю. Места там красивые: много раз я писал саму речку Истру, живописные холмы Истринского водохранилища, делал зарисовки карандашом Новоиерусалимского монастыря. В основном это происходит летом, когда мои родные живут на даче, да и холодно зимой, особо не поработаешь на воздухе». Выезжал художник на пленэры близ Черноголовки на летние и осенние этюды. Так появились пейзажи с рекой Загрёбкой, водоёмами. Много писал в Хотькове. Ещё в институте ездил туда на практику.

«Истринские берёзки» хороши так, что не можешь понять, где начинается эта красота, от чего она отталкивается. То ли берёзки, словно девушки, в своём хороводе топчут первую травку, то ли трава эта сама опутала им ноги, и они недоумённо встали на поляне, как стреноженные кони. «У родителей супруги под Истрой дача, – рассказывает Алексей. – Можно её назвать творческой дачей, так как именно на ней и в её окрестностях я работаю. Места там красивые: много раз я писал саму речку Истру, живописные холмы Истринского водохранилища, делал зарисовки карандашом Новоиерусалимского монастыря. В основном это происходит летом, когда мои родные живут на даче, да и холодно зимой, особо не поработаешь на воздухе». Выезжал художник на пленэры близ Черноголовки на летние и осенние этюды. Так появились пейзажи с рекой Загрёбкой, водоёмами. Много писал в Хотькове. Ещё в институте ездил туда на практику.

Передать пространство и воздух – такую ставит перед собой задачу молодой живописец. Прямо скажем, задача не из лёгких. Но это, кажется, ему удаётся. Доказательством могут служить такие работы, как «Лесная тропа», «Весна на реке», «Истринское водохранилище», и другие. Пространство и воздух живут своей настоящей, дразняще-дерзостной жизнью и во многих его графических работах. «Зимняя дорога», например, или «Незамёрзшая река» способны открыть в душе зрителя хотя бы маленькое окошко для света, простора, воздуха.

Но самое интересное, что во всех этих «пространственных» пейзажах открывается и время. Феномен времени. Это чудо, что мы узнаём тропинку, будто бывали здесь (не когда-нибудь, а именно в нашем веке)… А это? Да-да, та самая лыжня, где скользили в твоём детстве нехитрые лыжи. А вот храм на берегу речки. Ты увидел его однажды внезапно, разбуженный утренним медленным туманцем и дерзким холодком, ползущим за воротник. И вся твоя жизнь в этих подмосковных деревнях, лесах и оврагах, «широкошумных дубровах», на берегах извилистых речек, – вся она есть в этих работах. Она неповторима – только твоя жизнь, твои мысли, твоё время. Это чудесное узнавание и есть «изюминка» творчества Алексея Боровинского. Мы видим действительность, которую художник преображает ровно настолько, насколько нужно, чтобы появился «пространственно-временной объём», та самая душевная наполненность, без которой останется пустой раскрашенная плоскость холста.

Конечно, путь художника только начался, ещё впереди много открытий и, хочется надеяться, – откровений. Ведь тридцать три года – возраст душевного взросления. Преодолеть себя – это не так просто, как пишется на бумаге, но и не так страшно и недоступно для открытой души. Преодоление жизненных обстоятельств возможно для художника в юдоли преданности тому истинному природному началу, которое не позволит отчаянию залить чёрной краской белый квадрат холста.

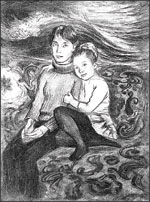

«Мои девочки» – так трепетно и нежно называется одна из его графических работ. Жена художника и его дочка смотрят на нас. Когда они вместе, глаза их полны музыки, и ты веришь, что волна, возникающая за их спинами, есть набегающая стихия любви. А что есть любовь? Та самая победа духа над плотью, это и есть наше время в лучших его проявлениях, наше время во всей его таинственности и непредсказуемости.

Я не думаю, что Боровинский – прирождённый философ. Он художник и видит мир таким, каков он есть. Ничего не прибавляя по сути, он «прибавляет» по правде – по правде искусства. И эта правда даёт ему не только возможность работать, но и оправдание жизни, её настоящий смысл.