Этот разговор происходил в Кишинёве. Окна гостинцы, где остановились писатели – участники Дней советской литературы в Молдавии, смотрели в старый парк. Парк имени Пушкина. Его каштановые аллеи сходятся к памятнику, на мраморной колонне высечены строки «Здесь, лирой северной пустыни оглашая, скитался я…». Этот парк, Пушкинская горка, музей поэта, сохранённые для потомков дома, где звучал его голос, – всё здесь настраивало на историческую волну, вело разговор к Пушкину, к декабристам.

В этот день писатели ездили в село, которое ныне носит имя поэта, – раньше оно называлось Долна, – именно тут, в бессарабской степи, в шатрах кочующих цыган, и ночных костров увидал Пушкин героев своей поэмы – Алеко, старика-цыгана, Земфиру. В окрестностях села и по сию пору бьёт источник, который народная молва связывает с именем Земфиры. Гостей водил по парку, показывал экспозицию, разместившуюся в бывшем доме боярина Ралли, где бывал поэт, директор Кишинёвского музея Пушкина В.М. Субботин.

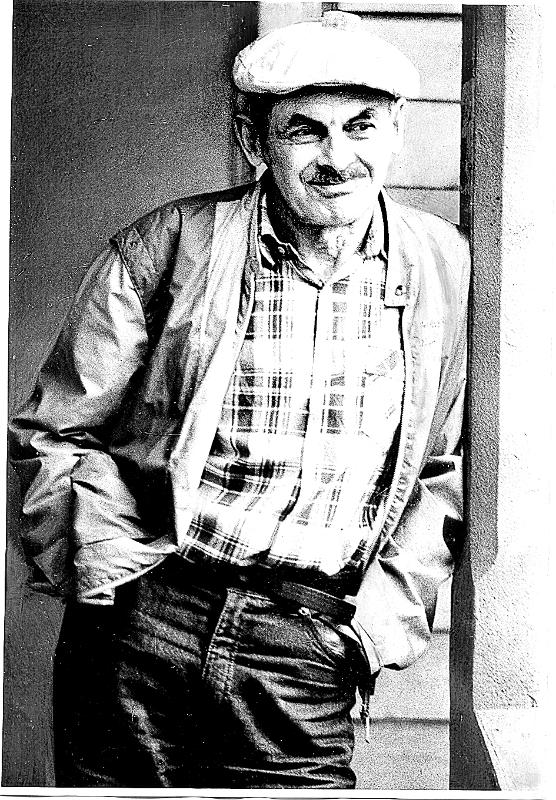

– Я знаю Субботина давно. Когда впервые приехал в Кишинёв, мои друзья-писатели прежде всего повели меня в пушкинский дом, – рассказывал Булат Шалвович. – Субботин – прелестный человек. Он привлёк меня своей безграничной приверженностью к Пушкину.

– Вы тогда задумывали книгу о Пестеле и приехали в Молдавию за материалом для неё?

– Нет, книга была уже написана, и кишинёвские материалы пока не пригодились. Пока, а там кто знает… А тема декабристов пришла в Ленинграде, где я жил некоторое время. Тогда я написал даже пьесу о декабристах, как теперь понимаю, слабую, хотя она идёт, по-моему, до сих пор. Пьеса-то слабая, а интерес к декабристам возник.

Атрибуты истории вошли даже в песни Булата Окуджавы, вспомним хотя бы «Батальное полотно».

– Почему вы увлеклись историей?

– Нашёл однажды удобную формулку: «Чем лучше знаешь своё прошлое, тем легче предвидеть своё будущее», но с помощью афоризма, как известно, не многое объяснишь. Если же говорить серьёзно, две вероятные причины нечётко, как в тумане, маячат предо мной. Первая из них, мне кажется, вот какая: лет пятнадцать назад у нас значительно увеличился интерес к отечественной истории. Появилось много новых специальных исследований, резко возросло число завсегдатаев букинистических магазинов, мемуары и письма деятелей минувших времён пошли на вес золота, внезапно читателям почему-то понадобилось знать, умер Николай I от очередного недуга или наложил на себя руки, убоявшись позорного исхода Крымской войны… Ну что ж, повышенный интерес к отечественной истории – вещь полезная, а люди, испытывающие его, достойны всяких похвал. Так почему бы и мне не быть подверженным эпидемии? Вот и я болею. Вторая причина, если я не ошибаюсь, такова: есть литераторы, которые могут описывать только то, что пережили сами; есть такие, которые, напротив, более удачливы в своих работах, рождаемых из пены фантазии и вымысла; есть литераторы, для пера которых вчерашний день теряет свою привлекательность, и только торопясь по свежим следам событий, они создают свои произведения… Я много лет проработал в газете, но ушёл из неё, ибо самым трудным для меня было описание того, что вижу в данный момент. Мой первый опыт в прозе (повесть «Будь здоров, школяр») родился через восемнадцать лет после самих событий, и его уже в известной мере можно было считать историческим.

– Перед отъездом в Молдавию пришёл девятый номер «Дружбы народов» с окончанием первой книги «Путешествия дилетантов. Из записок отставного поручика Амирана Амилахвари». Я не читала предыдущей – ждала завершения и оба номера взяла с собой. В Кишинёве раскрыла журнал:

«Я присутствовал на поединке в качестве секунданта князя Мятлева». Почему-то сразу выпрыгнула строка Лермонтова «Из альбома С.И. Карамзиной»:

И подумалось: первая историческая проза была о Пестеле, потом «Похождения Шипова» – о суете вокруг Толстого, а сейчас, верно, роман о поэте Мятлеве. Но оказалось, книга не о нём.

– Нет-нет. Это подлинная история, но поэт Мятлев тут ни при чём. По документам это князь Трубецкой – Сергей Трубецкой, один из приятелей Лермонтова. Я просто взял другую фамилию, первую попавшуюся, потому что не собирался писать биографию Трубецкого. И потом, изменение фамилии даёт простор воображению.

– Авросимов, Шипов – «маленькие» люди, попавшие в водоворот истории. Это уже вроде бы стало закономерностью вашей прозы: герой не герой, а события интерпретируются им. Какова тут авторская цель?

– Собираясь писать о Пестеле, я стал листать стенограммы допросов декабристов, и они поразили меня своей неграмотностью. Я представил молодого писаря, наивного, полуграмотного, который впервые сталкивается с таким серьёзным политическим явлением, как декабристы. Через его восприятие я попытался показать, как проявилось влияние декабристов на последующие поколения. Это об Авросимове, что же касается Шипова – нашёл сюжет, который меня заинтересовал, показался любопытным, и стал писать. Но получилось так, что опять о «маленьком» человеке. А третью вещь пишу не о «маленьком» человеке, а о представителе русской аристократии, но, думаю, по сути, они все одинаковы. Он тоже «маленький» человек.

– Итак, вы заняты исторической прозой…

– Мне не очень понятно выражение «историческая проза». Это что, в отличие от прозы современной? А где грань меж тем и этим? Время столь относительно и стремительно, что установить такую грань не в человеческих возможностях, да и нужно ли это? Любой художник изучает время, о котором пишет. Чем оно от него отдалённее, тем больше бумажек для изучения. Вот и всё. Но главное начинается уже потом, когда происходит процесс «оживления» материала. И ещё позже, когда автору наконец удаётся воплотиться в облюбованные им персонажи. Посудите сами, разве можно считать Льва Толстого, создавшего «Войну и мир», историческим прозаиком? Или Гоголя, написавшего «Тараса Бульбу»? Или Тынянова? Да, они художники, а не исторические романисты. Есть писатели, беллетризующие заинтересовавшее их историческое явление, они создают иллюстрации эпохи, оставаясь пленниками документов. Есть художники, для которых исторический факт – реторта с кипящими в ней человеческими судьбами, нравственными проблемами… Первые стремятся показать, как это было, вторые – что было и почему. Мне всегда больше импонировали вторые. Отсюда и направленность моих несовершенных усилий. Короче, исторический материал, попавший мне в руки, подвергаются такому воздействию, что если бы современник моих персонажей ожил, он не сразу понял бы, где находится. К счастью, этого не происходит, а я утешаю себя тем, что пишу не пособие для изучающих историю, а описываю достойных моего пристального внимания людей в чрезвычайных обстоятельствах, на историческом материале, который за давностью мне легче осмыслить. (Кстати, существовало, а, может, существует и сейчас мнение, что я пишу исторические вещи для того, чтобы с помощью истории намекнуть на современность. Конечно, история человечества всегда полна аналогий и параллелей, и каждый воспринимает их, как говорится, в меру своей испорченности).

Размышления о романе вылились в стихотворение, которое даже стало песенкой. Она называется «Я пишу исторический роман» и посвящена Василию Аксёнову:

В склянке тёмного стекла

Из-под импортного пива

Роза красная цвела,

Гордо и неторопливо.

Исторический роман

Сочинял я понемногу,

Пробиваясь, как в туман,

От пролога к эпилогу.

Каждый пишет, что он слышит,

Каждый слышит, как он дышит,

Как он дышит, так и пишет,

Не стараясь угодить.

Так природа захотела,

Почему, не наше дело,

Для чего, не нам судить.

Были дали голубы,

Было вымысла в избытке,

И из собственной судьбы

Я выдёргивал по нитке.

В путь героев снаряжал,

Наводил о прошлом справки,

И поручиком в отставке

Сам себя воображал.

Вымысел не есть обман,

Замысел – ещё не точка.

Дайте дописать роман

До последнего листочка.

И пока ещё жива

Роза красная в бутылке,

Дайте выкрикнуть слова,

Что давно лежат в копилке.

– «Литературная газета» напечатала два ваших рассказа – «Утро красит нежным светом…» и «Частная жизнь Александра Пушкина», целиком построенных на эпизодах нашей жизни. Это случайность – появление двух автобиографических рассказов или ими начат какой-то цикл?

– Я не думал заниматься рассказами, но однажды меня «соблазнил» Георгий Дмитриевич Гулиа. Он так живописал мне мой будущий рассказ, что я не мог не сесть за работу. Получилась смешная и грустная история о том, как я ушёл воевать. Спустя год Гулиа напомнил мне, что я иногда могу писать и о более близких мне временах, чем девятнадцатый век. Он сделал это так тонко и деликатно, что я снова не смог ему отказать и написал правдивую историю, как я в молодости, страдая самомнением, опростоволосился. И тут вдруг у меня возникла мысль: а что, если я постепенно составлю книжку рассказов, где, не скрывая ничего, откровенно «вывернусь наизнанку»? Вот такие рассказы, ироничные и бескомпромиссные: один о том, как я попал на фронт; второй – как читал в деревне лекцию, не имея представления, что такое лекция; третий – как я ухаживал за девочками и чем всё это кончилось; и ещё один военный рассказ, и ещё один из мирных дней и т.д., может быть, получится повесть, в которой смогу исповедаться о множестве собственных прегрешений, и, может быть, кому-нибудь это покажется интересным…

– Что же, проза совсем вытеснила стихи?

– После большого перерыва – последний сборник «Март великодушный» был в 1967 году – «Советский пи¬сатель» выпустил только что новую книгу – «Арбат, мой Арбат». Хочется писать стихи, а получается мало: одно-два стихотворения в год…

– Вот вы, Булат Шалвович, как говорится, ушли с головой в историю, не обходитесь, верно, без архивных разысканий, без чтения бумаг о «делах давно минувших дней», и в то же время вы много ездите по стране, не так давно были на Севере, теперь приехали в Молдавию. Что дают вам эти поездки?

– Писателю любое путешествие что-то даёт. Я уже говорил, что не умею писать по горячим следам, но всякая поездка – накопление впечатлений, которые затем в моём производственном аппарате преобразуются в материал, мне необходимый. Дорожные встречи, разговоры, радости и печали – это всё сырьё или импульсы, без которых, наверное, было бы, несколько труднее воображать себе ситуации девятнадцатого века. Есть литераторы, которые умеют превращать в факт литературы свои впечатления от поездок. Я нигде впрямую не использовал виденное мной в многочисленных поездках по Сибири, по северным областям страны, но заметил, что после каждой из них моя работа становится интенсивней и насыщенней.

Беседу вела

Ирина Ришина

«ЛГ», 1976, № 46