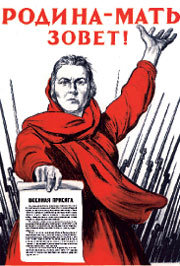

От вести о войне в тот день в каждом доме пахнуло холодом смерти – кого заберёт, над кем смилостивится? Но не страх, а мощный дух сопротивления вознегодовал в армии и в народе. Уже в 4.05 утра таранным ударом винта своего ястребка сразил фашистский самолёт Дмитрий Кокорев, в 4.25 – Иван Иванов. Погранзаставы, на уничтожение которых блицкригом отводилось до 30 минут, держались часы, дни, а Брестская крепость – свыше месяца.

В тот первый день, осенённые всенародной яростью благородной, поэт Лебедев-Кумач и композитор Александров создали песню огромного энергетического заряда «Священная война».

Сегодня многие осознавшие и переоценившие главное событие бурного ХХ века – Вторую мировую войну – воспринимают 22 июня не только Днём Памяти и Скорби, но и Днём Сопротивления!

Текущий 2012-й объявлен Годом истории. Впору бы ещё и географии: свои поразительные познания в обеих науках в дни 67-летия Победы продемонстрировал бессменный «судья времени» Н. Сванидзе: «Сталин виноват уже в том, что допустил Гитлера до Урала…»

Текущий 2012-й объявлен Годом истории. Впору бы ещё и географии: свои поразительные познания в обеих науках в дни 67-летия Победы продемонстрировал бессменный «судья времени» Н. Сванидзе: «Сталин виноват уже в том, что допустил Гитлера до Урала…»

А доктор экономических (советских) наук Игорь Чубайс в преддверии дня Памяти и Скорби не вспомнил, не поскорбел о Великой Отечественной войне: обличал весь советский период с 1917 г. по 90-е как «нелегитимный». То есть и великая война, и Победа – нелегитимны? Обругивал индустриализацию, а значит, основу её – электрофикацию, плоды которой вполне «легитимно», надо полагать, приватизировал его братец.

Идущий в те дни на канале «Звезда» щемяще трогательный фильм 1983 года «Один день командира дивизии» – по прозе Евгения Воробьёва, очевидца тяжёлых боёв сибирской дивизии Белобородова за подмосковные Дедовск и Снегири, заставил вспомнить, что ныне в районе Снегирей, усеянном могилами воинов-сибиряков, – огромные частные владения главного приватизатора страны.

Гремевшая в мае на экране эпопея Юрия Озерова «Освобождение», вернувшая в память грандиозную танковую битву на Прохоровском поле, напомнила о недавней «войнушке» за его тучные земли меж мадам Батуриной и сынком Черномырдина.

В озеровской же «Битве за Москву» особое звучание получила роль защитника поля Бородинского – полковника Полосухина, ведь поле русской славы двух Отечественных войн ныне со скандалами застраивается коттеджными посёлками.

Впечатляющий и зримый учебник истории – кинолетопись войны, созданная несторами советского времени, дополняемая сегодняшними кинематографистами.

Но, насмотревшись киноподделок режиссёров сванидзе-чубайсовских познаний – вроде «Сволочей», «Штрафбата», «4 дней в мае», десятиклассница Настя в Интернете негодует: «Неправда! Я ДОПОДЛИННО знаю из рассказов прадедушки: их застава держала оборону до последнего патрона. Кто остался жив, добыл оружие у врага, отступали с боями, а после Сталинграда гнали фрицев до самого Берлина!»

Первые дни войны не раз воссоздавались в кинолетописи. В многосерийной эпопее «Государственная граница» молодой пограничник упрямо, на глазах врагов продолжает вкапывать на прежнее место столб с надписью «СССР». Прошитый очередью из автомата, сползает по столбу спиной, закрывает от пуль своим телом…

Сколько таких «неоправданных», «бессмысленных» гибелей – с точки зрения рыночных счетоводов, в «цене Победы» среди более чем 8 млн. безвозвратных потерь Красной армии? Более 200 – матросовцев, свыше 500 – гастелловцев… Не счесть тех, кто мог бы выжить, спрятавшись, подавшись в полицаи или сдавшись в плен, но, как разведчики в дважды экранизированном – в СССР и в новой России – фильме «Звезда», предпочли погибнуть с честью.

В фильме «Живые и мёртвые» по одноимённому роману Константина Симонова и его фронтовым дневникам – о героической обороне Могилёва, комполка Серпилин (Анаталий Папанов) отвечает на вопрос встревоженного отступлениями писателя: «Пусть кто-то, может, и бежит, и отступает. А мы стоим здесь и стоять будем!» Именно здесь, над пядью могилёвской земли, завещал развеять свой прах автор незабываемых стихов о войне – «Жди меня», «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…»

Причина всё возрастающего интереса, особенно у молодёжи, к давним и сегодняшним фильмам о войне, бесспорно, в том, что осознана ничтожность смысла жизни «крутых и продвинутых героев» нашего рыночного времени, вновь хочется верить в красоту и благородство поступков, в чистоту и целомудрие любви, в верность дружбе, в честность и бескорыстие, в самоотверженный подвиг – во всё то, что сохраняют прекрасные фильмы: «Дом, в котором я живу», «Иваново детство», «Подранки», «Пришёл солдат с фронта», «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Офицеры», «Особо важное задание»… Их множество. Сегодняшний зритель взыскующе отбирает в этот перечень лучшие из новых кинолент.

Над судьбами героев недавнего фильма «Брестская крепость» горюем и гордимся, напряжённо молчим, когда камера высвечивает на камне бастиона полустёртые слова: «Погибаю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» Не мать, не отец, не любимая, но – Родина! Не понять этих предсмертных слов тем, кто живёт сегодня только ради семьи, под навязанными циничными девизами «мой дом – моя крепость» и «моя хата – с краю…» Тогда – понимали. Молодые сегодня хотят понять.

…В эфир на твёрдом, как металл, белорусском языке несётся призыв: «Я – крэпосць, я – крэпосць, вяду бой, дзяржу абарону, жду падкрэпления»… И никогда уж не узнать павшим героям, почему подкрепления не было: воинские части Красной армии, оставшись без всякой связи, порушенной массой засланных диверсантов в нашенской форме, воюют в одиночку, контрударами отбрасывая, как 5-я армия генерала Потапова или мехкорпус генерала Рокоссовского, врага назад, но, не получив поддержки с флангов, отступают с боями.

В необычном, вызывающем серьёзные раздумья фильме «Чёрный клоун» (сценарий Е. Галкиной, реж. Б. Галкин) немец-фашист Карл засылает накануне войны в наше приграничное село своего воспитанника Акселя, запрограммированного экстрасенсом на исполнение идеи «нового мирового порядка» на всей земле, и прежде всего – в России. По документам убитого им хлопца Аксель уходит в Красную армию, воюет, после войны делает научную карьеру, продвигает дорогостоящие, ненужные стране проекты, передаваемые ему новыми хозяевами. «Лучший фильм о феномене агентов влияния», – комментирует в Интернете зритель из Владивостока.

Режиссёр Шахназаров по фантастическому роману Бояшева создал загадочный триллер «Белый тигр». В последние месяцы войны советский танкист (А. Вертков), обгоревший в танке, потеряв память, чудом сохраняет умение управлять танком и обретает способность видеть невидимое другими. Рассказывает командованию о призраке – немецком танке «тигр» белого цвета, который без экипажа носится по нашим позициям, сея смерть. Геройский танкист, как ни старался, не смог уничтожить только ему видимый танк смерти.

И значит, опасность будущему остаётся.

Потому так важно извлечь уроки из прошедшей войны нынешним молодым, беспечным и бездумным. Туда, в далёкое военное прошлое, отправляют юнцов создатели картины «Мы из будущего».

В фильме чёрные копатели-пофигисты с вызывающими кличками Борман, Спирт, Чуха и Череп (последний – с татуировкой свастики на плече) «проваливаются» во времени, оказываются на войне. Поначалу трусят, не знают, как «свалить», пытаются объяснить, что они из будущего. Принимаются красноармейцами за «контуженных». И… воюют.

Вернувшись в своё время, Череп сдирает камнем свастику с плеча, Борман не желает, чтоб его называли этой кликухой. С неприятием смотрят они на бессмысленно тусующихся в городе сверстников, как смотрели бы на них молодые в 40-х их деды.

В «Тумане» десятеро солдат Российской армии – типичных «сачков» – попадают в ещё более опасную передрягу – на территорию, оккупированную немцами.

Один из солдат, воспитанный в пацифизме и толерантности, миролюбиво объясняет вооружённому фашисту, что тот пока ничего не понимает, но «в будущем мы будем дружить». Солдат вермахта, не раздумывая, всаживает пулю в миролюбца. Второй гуманист жалеет пленного фрица, развязывает ему руки и позволяет себя зарезать. Лишь горький опыт общения с врагом заставляет молодых воинов понять, какого поведения требует война и каким надо стать, чтобы выжить в ней и победить. Чтобы вернуться в своё время, ребятам надо умереть там, на войне. И все они проходят через смерть. И возвращаются. Другими, познавшими дух сопротивления.

Один из отзывов на фильм в Интернете: «Это фильм о переосмыслении ценностей. Я вдруг осознала, что на войну шли такие же ребята, как я сама, зная, что могут быть убиты, но – шли, воевали и побеждали».

Людмила ЖУКОВА

Людмила ЖУКОВА