В Русском музее почти одновременно открылись две «долгоиграющие» выставки (продлятся и в новом, 2016 году): это выставка первого русского мастера бытового жанра Павла Федотова (1817–1852) и выставка современного реализма в его многообразных «изводах» – десятки картин художников Москвы и Петербурга.

А рядом – реализм ХХI века родом из двух столиц. Он тоже весьма мастеровитый, совсем иной – масштабный, большеформатный, жёсткий, часто – холодный или сумрачный и почти всегда – не вглядывающийся в человека, а как бы отстраняющийся от него. И даже огромные фигуры или почти маниакальная выписанность «фотореализма» не делают изображённые предметы и людей ближе и понятнее зрителю. Пожалуй, только Илья Гапонов и Кирилл Котешов всматриваются в лица своих героев – шахтёров, написанных битумным лаком. Огромная композиция, выдержанная в угольно-коричневых тонах, производит впечатление фрагмента монументальной росписи и одновременно поражает необычностью обращения к забытой теме людей труда. Но современные реалисты всматриваются и в неодушевлённые предметы – таковы изображения медицинских инструментов К. Грачёва, отражения деревьев в лужах («Елисейские поля» Е. Грачёвой). Иногда неодушевлённый предмет движется, становится футуристическим знаком и одновременно символом преемственности времён: у Алексея Беляева-Гинтовта в небе летят пятиконечные красные звёзды, выстроившись эскадрильей. Это «Парад Победы 2937» – не то ирония, не то славословие, но кивок в сторону советского авангарда здесь очевиден, так же как и архитектурное образование автора. Ледяная застылость живых и неживых персонажей (наподобие гигантских фигур школьников, похожих на фотографии Гулливера, – серия композиций Дмитрия Грецкого и Евгении Кац) формально продолжена в пейзаже Павла Отдельного: перед нами зимний вид разрушенного аэропорта («Сегодня рейсов нет»). И только толчок памяти заставляет вздрогнуть – ведь это, скорей всего, вид развороченного снарядами донецкого аэропорта. Живое у современных реалистов часто препарируется и становится неживым, запечатлеваясь с фотографической отчётливостью, с геометрической выписанностью всех линий и форм. Таковы натюрморты Игоря и Екатерины Пестовых: голова коровы с ободранной кожей, но каким-то живым, поистине невинным глазом; битая дичь, как сказали бы в прошлых столетиях «старые мастера», написанная не только с виртуозным техническим мастерством, но и с прозекторской безжалостностью; разбитые яйца; рыбы, застывшие в безмолвном крике… Это такой коллективный «анти-Снайдерс» (если вспомнить фламандского барочного мастера гигантских мясных и рыбных лавок); натюрморты Пестовых не смакуют красоту живых и мёртвых тел животных, а препарируют их, как в анатомическом театре. В их отношении к живому, ставшему мёртвым, нет ни ликующей радости бытия той эпохи, когда не задумывались о «сохранении природы», ни хищного садизма вивисектора, живописателя ужасов а-ля Светлана Алексиевич в публицистике. Это просто ясный, трезвый и отстранённый взгляд виртуозного анатома от искусства.

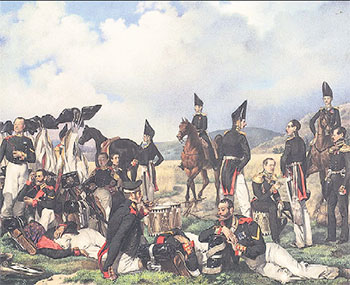

Рядом с этой живописной мастерской, ставшей прозекторской, жизнеутверждающим монументализмом предстают работы наших петербургских академистов: игровая символичность картин Андрея Скляренко (на полотне художник творит, поддерживаемый музой), притчевая величественность многочастной композиции Хамида Савкуева «Время собирать камни», суриковская типажность масленичных бойцов Николая Блохина… Завершающим тяжёлым аккордом становятся картины с изображением разъятых, как труп, фруктов и прочих плодов земли, монументальные изображения людей с татуировками, которые становятся то символом Икара, вглядывающегося в панораму современного города, то русским воином Пересветом, у которого синий медведь на руке вступает в арм-рестлинговую схватку с чужеземным драконом, татуированном на руке «геополитического» противника.

Таковы лики реализма. В его внимательном, медленном, бытописательском изводе ХIХ века – и в «жестоких играх» со смыслами, ассоциациями, формами, с самим образом человека в нашем новом реализме третьего тысячелетия.