Как же скоротечна жизнь! Как теряются в потоке времён судьбы! Как легко потерять и забыть. А ведь важно, чтобы помнили идущие следом, не забывали. Имена художников Тукачёва и Аврутиса важны для русского искусства. Послушайте!

Эти две фигуры стояли у меня в очереди последние не потому, что они плохие, слабые художники, просто так вышло. Когда я писал о Н.В. Синицыне, два его ученика вылетели за рамки повествования. А теперь они пришли мне на помощь: Леонид Лаврентьевич Тукачёв и Хаим Авраамович Аврутис. Первый – потомок староверов, второй – хасид, внук коэна, «потомок Аарона, брата самого великого пророка Мойше-рабейну».

Начну я с записей 2010 года. Гостеприимный дом Рахили Соломоновны Боим навсегда в моём сердце. И начну я с неё. Какой тонкий мастер, какой прозрачный и интимный. Это не врождённое, не только врождённое, это судьба художника, девочки, девушки, матери и жены. Что так трогает в её работах? Непроходящая влюблённость. В краски, кисть, объект, Родину. Вычленять что-то не годится, невозможно. Разве кисти (простите за каламбур) будет просто без пальцев? Сейчас, словно сказки из детства, перед глазами северные акварели Боим. Диктатура цвета, нужны ли чёткие линии? Ей нет. Рахиль Соломоновна свободна от условностей. Просто она всё делает с любовью, а творческая независимость каждую новую картину – явлением. Громкая слава или разговор с вечным? Она подарила дом и дочь Леониду Лаврентьевичу Тукачёву.

Леонид Тукачёв. Какой был гравёр! Как он резал по линолеуму. Эпос, суровый и предельно чётко-лаконичный. И ведь слава-то была большая; встал в один ряд с Голицыным, Захаровым, Манухиным и Бородиным. А они – ого-го – высоко летали. Но что-то его манило в живопись. И ушёл – без сожаления. Не оставив путей к отступлению. Забросил штихели, взялся за кисть – навсегда. Школьный учитель, художник Николай Синицын очень переживал. Вот уж самостийный живописец этот Тукачёв. Очень религиозный в творчестве, от роду – старовер. Когда другие ребята играли – он молился. Его живопись, в чём-то геометрическая, авангардная, авангардом не является; и не реализм – а рентгеновский снимок души, очень ранимой, томящейся и беспокойной.

Леонид Тукачёв родился в 1928 году в Уфе в старообрядческой крестьянской семье. Видимо, семейный уклад выковывал твёрдый характер будущего художника. «У нас детства не было, мы молились…» – говорил Тукачёв о своём и сестрином времяпрепровождении. По рассказам родни, дед Тукачёва, беспоповец, в одиночку срыл гору, стоявшую на пути к молельному дому. Крестьянское упорство, так называемая двужильность передались Лёне: его одержимость в творчестве порой не знала границ. Как хлебопашец трудится на ниве, так художник работал у этюдника и мольберта (а то и просто на коленках). Его приучали всё делать хорошо, приучали с малолетства. В тукачёвской семье ещё до начала Первой мировой войны имелся диковинный для провинциального городка мотоцикл, а на полках в доме стояли сельскохозяйственные каталоги, выписанные из Англии. После революции, после 1929 года – в канун великого перелома, – Лаврентий Тукачёв с тремя детьми от первого и двумя от второго брака бежал от репрессий в Среднюю Азию.

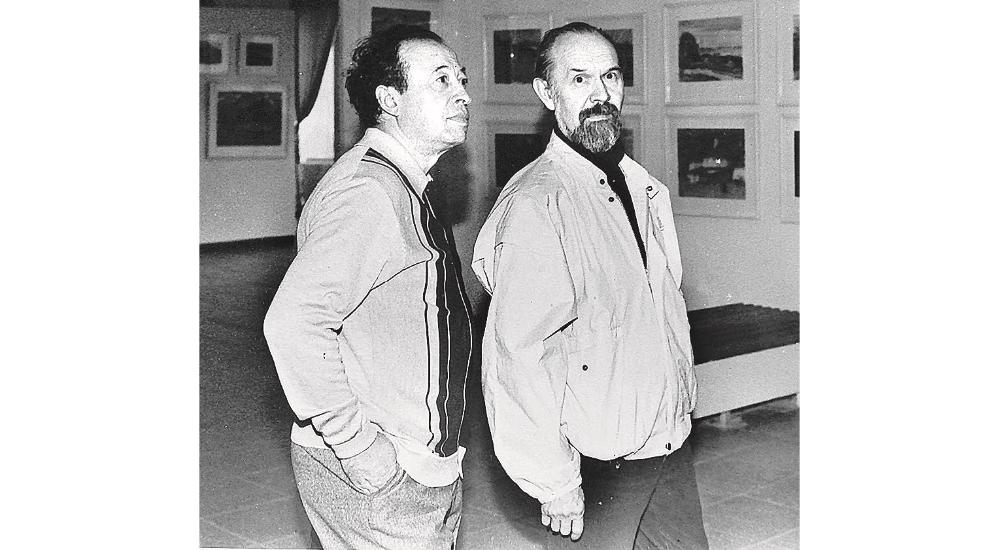

Помыкавшись несколько лет, Тукачёвы переехали в Москву, поселились в Черкизово, купив полдома. Тогда и занялся рисованием маленький Лёня Тукачёв, ходивший в пушкинскую школу. Где «Синицын быстро вычислил в наших трёх параллельных классах группу ребят, способных к рисованию. Мой первый друг Лёня Тукачёв, Володя Баскаков… Тася Скородумова, ещё кто-то», – писал тукачёвский друг, очень близкий ему в творчестве и жизни, Хаим Аврутис. В «Поминальных камешках» Аврутис тонко прописал словесный портрет своего друга. Простите за крамольную мысль, Аврутис и Тукачёв (картины) так в чём-то однородны, что даже странно: разные нации, жизненные пути… Но корешок из детства, сокольнический дух их напитал, какими бы разными ни были, каким бы богам ни молились. Очень были дружны. До самой смерти.

И Аврутис родился в 1928 году, как Тукачёв. Погодки. «Не могу похвастаться древностью своей фамилии. Генеалогических изысканий я не производил, но с раннего детства запомнил: наш род коэнов, потомков жрецов Иерусалимского храма, уходит во тьму тысячелетий к первосвященнику Аарону, брату пророка Моисея». И, умерив пыл, добавлял: «Я родился в селе Барышевка близ Киева, на левом берегу Днепра, в доме моего деда. А помнить я себя начал с двух-трёхлетнего возраста».

В этой дружбе летописцем был Аврутис, Тукачёв не считал важным фиксировать жизнь на бумаге, письменно, ему хватало живописи, рисования и гравюры.

Переезд в Москву в 1930 х годах, жизнь на глухой деревенской окраине – в Черкизово. И первый, бесценный (по Пушкину) друг: «Однолетки, мы с Лёней подружились сразу. Я целые дни проводил у Тукачёвых. При доме у них был маленький участок земли, который они превратили в цветник. Я впервые узнал тогда, что есть такие цветы, как гвозика, львиный зев, бархатцы, резеда. В углу двора – дровяник под толевой крышей. Сюда в полумрак, на поленницу, мы с Лёней забирались и «секретничали», предавались мечтам. Мы уже оба умели читать, и предметом наших фантазий были путешествия, дальние моря, корабли. Ещё Лёня рассказывал мне об их прежней жизни на Урале, где (Лёня понижал голос до шёпота) были какие-то страшные «пещоры». Первые уроки рисования преподал нам Ефим, старшеклассник. Но вскоре Ефим исчез. Как я узнал, он был арестован как участник некоей оппозиционной организации, собиравшейся на тайные собрания в Метрогородке. Ефим попал в лагерь в Воркуту. Всё это я узнал от Лёни позднее. (После смерти Сталина Ефима освободили, реабилитировали. Он вернулся в Москву уже тяжелобольной и вскоре умер. В свою очередь, и отец Лаврентий окончил свою жизнь в лагере под Карагандой.)» Семью Тукачёвых потрепала героическая эпоха.

«Осенью 1936 года мы с Лёней в один день пошли в школу, вместе учились 4 года, вместе посещали домашнюю студию Н.В. Синицына, сдавали по его настоянию экзамены в среднюю художественную школу. Не помню, почему Лёня в ней не учился: кажется, отец воспрепятствовал. Потом война, эвакуация разлучила нас. Снова встретились в Москве. Опять сблизились, вели откровенные задушевные беседы, уединившись в зарослях чертополоха на пустыре. Теперь разговоры шли уже не о дальних морях, а о насущном: о стране, о настроениях в обществе, о наших жизненных планах, об искусстве. И что удивительно и памятно мне: Лёня, семьи которого сталинский режим коснулся так драматически, не меньше меня предавался иллюзиям о некоем «правильном», неискажённом социализме (как говорили потом, «с человеческим лицом»), и мы готовы были участвовать в его утверждении. Правда, в отличие от меня, Тукачёв в комсомол вступить так и не пытался: боялся «засветиться» из-за брата. И опасения его были не напрасны. В архитектурном институте, куда он успел поступить, дознались о «преступном» родстве и из института выгнали. Пришлось Лёне доучиваться в Эстонии, в Тарту, где обстановка была более либеральной. Н.В. Синицын, следивший за судьбой своих учеников и сам ставший мастером гравюры, привлёк Леню к этой профессии, и Тукачёв стал известен как график, неизменный участник выставок».

Жизнь у Аврутиса и Тукачёва сложилась. Хотя Муня (так Аврутиса называли друзья, так мне его и отрекомендовал Я.Н. Манухин) метался, искал себя, уехал жить в Сибирь, в научный городок, а Тукачёв – напротив, вернулся в Москву, резал модные гравюры в суровом стиле, занялся живописью. Но в судьбах друзей всё сложилось, скорее всего, хорошо и отлично. Да…

Судьба у каждого своя, даже если порой судьба неприглядна и страшна, что делать? У Леонида Лаврентьевича с Рахилью Соломоновной была дочь – Марина, ставшая замечательной художницей, чудо была как хороша! И вот в один момент заболела, сгорела, умерла. Отец (Тукачёв) вынести такого удара судьбы не смог: удар за ударом, здоровье его расшаталось, он вскоре, в 1998 году, умер: не пережил утраты.

А Аврутис в это время жил в Цфате, что он мог поделать? Думаю, он очень тяжело переживал уход своего Лёни, ведь и в Израиле можно горевать, не так ли, читатель?

На улице Красного Маяка переживал смерть своего ученика старый учитель, Николай Васильевич Синицын. Любил он писать своим ученикам ободрения, нечто вроде: «Безошибочно видел, как Ваше искусство молодеет в многочисленном труде. Несравнимые успехи вызывают восторги моих близких, любящих Ваше искусство». Или добавлял: «Многолетнее понимание западноевропейской и русской гравюры привело меня к возможности восторгаться удачами художников, грустить, протестуя, над упадком и разложением в искусстве. Жалею, как далеки Вы от меня. Не могу крепко обнять Вас, выражая по-особенному нежно свои искренние благодарности за внимание, за труд, за мужество, подвиг в искусстве гравюры! Всем Вашим низко кланяюсь, шлю поздравления». Лёня, его ученик, умер, одним адресатом стало меньше…

«Николай Васильевич Синицын дал путёвку в жизнь многим художникам-профессионалам. И потом продолжал пристально следить за судьбами, жизнью и творчеством своих воспитанников, переписывался, ходил на выставки. Мы знали: на каждого из нас у Николая Васильевича заведено досье, где в завидном порядке хранятся рисунки, начиная с детских. Каждый рисунок, каталог, вырезка из газеты, письмо, даже почтовый конверт пронумерован и снабжён «паспортом», написанным бисерным почерком. Даже наши дети не пропадали из поля зрения Николая Васильевича. Он и в их судьбе принимал деятельное участие: направлял, обучал, советовал. Необычайно трудоспособный, обладавший деловой жилкой, Николай Васильевич до старости поспевал всюду и как педагог, и как художник, и как собиратель. Поистине он сам себя сделал. Сделал в значительной мере и нас, своих учеников».

После художников остаются картины, которые можно смотреть. Но, если постараться, можно ещё расслышать их голоса. Вот говорит Тукачёв: «Человек и природа… вот в основном то, чем я сейчас занимаюсь. Часто и пейзаж, и люди окрашены в драматические тона, но это уже от моего характера».

«Сейчас, когда я сравнялся в годах с моим дедушкой, мне порой в голову приходит праздная мысль: кем бы я стал, родись я на его месте, годах в 70 х прошлого века? Таким, как он, знатоком Торы, строгим исполнителем всех предписаний иудаизма? А может быть, ушёл бы в революцию, состоял бы в партии эсеров, рядовым боевиком-бомбистом или идеологом-пропагандистом? Но я родился в другую эпоху, стал художником, к чему в нашем роду никаких предпосылок не было. В эту профессию и ушли все врождённые свойства моего характера, склад ума и темперамент. Хорошо ли, плохо ли распорядилась судьба? До сих пор сомневаюсь», – говорит Аврутис. (Для справки: умер Аврутис в 2007 году, до этого, приехав в Москву, угодил под машину, болел и уже не оправился, похоронили его в Цфате.)

Довольно слов для одного этюда. Вот и отдан долг памяти. Мир вам, милые художники. Дружба ваша, ваше искусство да пребудут с живыми и научат их любви, пониманию красоты и добра. Об этом пытался я сказать.

А прошлое застыло, все живы: «Праздником было появление самосвалов с кондитерской фабрики: если повезёт, можно стать обладателем комка карамели вперемешку со стружками и опилками. Разумеется, гоняли в футбол тряпичным «мячом», стараясь попасть в ворота, отмеченные двумя кирпичами. И всякие ребячьи игры: в лапту, в чижа, в ножички и, совместно с девчонками, – в салочки, в прятки, в «штандер» (игра такая, с настоящим мячом). Устраивали импровизированные «концерты». Под старость всегда вспоминали наше черкизовское детство, московскую окраину, полугород-полудеревню, давно исчезнувшую. Самого говора – особенного, московского – не услышишь. Чужой город, от старого скоро и следа не останется. А от нас?»

Так значит, вся толпа – воскресные Сокольники

и мы – и эта парочка – покойники?

Кругом торчат надгробные киоски,

могильные цветы, кусты, берёзки.

А как же пиво, шашки, колесо?

– Ну назовите раем это всё.

Красивы райские Сокольники! –

Тут водку пьют стаканами соколики.

Здесь девушки гуляют по аллее,

серебряными веками алея,

серебряными грудками белея.

Здесь скамьи, сосны, облака –

и тонкий запах шашлыка…

Заключает Генрих Сапгир. И кажется: все ещё только в начале пути.

Алексей Шульгин