Из размышлений члена жюри I международного театрального фестиваля «Смоленский ковчег»

Порой может создаться впечатление, что люди театра в России, да и на постсоветском пространстве также, только тем и заняты сегодня, что со страшной силой «фестивалят». Кое у кого, полагаю, это может вызывать даже некоторое раздражение: дескать, с одной стороны, всё жалуются служители Мельпомены – на тяжёлое материальное положение, на невнимание властей предержащих, а с другой, глядишь, количество всевозможных форумов сценического искусства, уже, похоже, не поддающееся никаким учёту и контролю, продолжает множиться. Отводя подобные упрёки – хотя бы тем очевидным, исстари идущим «элементом традиции», что актёр, труппа настоятельно нуждаются в периодической перемене мест, в новом зрителе и даже в некоторой неизбежной стрессовой встряске «чужой» площадкой, – всё ж таки вынужден признать: иногда фестивали наши возникают без должных на то оснований, в первую очередь эстетических и, что называется, концептуальных. А просто так – по принципу: если у всех есть, то отчего бы и в нашем городе не завести себе театральный смотр.

У древнего и славного своей сценической историей Смоленска, также решившегося отныне влиться в фестивальное движение, изначально были на то немаловажные резоны. Замечательное и удобное во всех отношениях здание Драматического театра им. А.С. Грибоедова, все многочисленные службы которого работают (насколько можно судить «человеку со стороны») с чёткостью мастерски отлаженного механизма, плюс только что удивительно преобразившийся, благодаря щедрости и любви к искусству мецената, Дом актёра, ставший идеальным местом для вечерних посиделок, клубной программы и общения, человеческого и профессионального, без которого такого рода съезд, как минимум, неполон… Особое, даже на фоне известной зрительской благожелательности российской провинции, «качество» смоленских театралов – не только в едином порыве поднимающихся со своих мест на финальных аплодисментах, но прекрасно разбирающихся в тонкостях и нюансах сценического дела, о чём можно было с уверенностью судить по ежевечернему «дыханию» зала… Относительно небольшие, «гуманные» размеры самого города, помноженные при этом на хорошо и по праву развитую туристическую инфраструктуру, да к тому же близость к признанным театральным Меккам…

Да, пожалуй, именно географический фактор следует здесь по справедливости принять за первостепенный. Смоленск расположен в центре Европы, о чём, если кто не верит, сказано, между прочим, на официальном сайте администрации города. И потому место это, наверное, как никакое иное удобно для театральных контактов России и её соседей, центра и периферии, Востока и Запада.

Впрочем, вопрос о точном местонахождении любой условно-символической точки на карте является, без сомнения, спорным. И белорусы, надо полагать, также не без оснований утверждают, что географический центр Европы находится именно на их территории. Что ж, в таком случае сугубая «центральность» завершившегося на прошлой неделе Первого «Смоленского ковчега» не нуждается уже ни в каких иных подтверждениях: афиша фестиваля оказалась поделённой коллективами из России и Беларуси аккурат поровну. Да, можно, конечно, слегка поиронизировать по поводу гордо заявленной «международности» титула, но с точки зрения строгой буквы тут не придерёшься: трём участникам страны-организатора противостояли в этом состязании три зарубежных постановки. А если учесть то обстоятельство, что в последнее время мы в целом не слишком-то хорошо осведомлены о складывающейся у ближайших соседей театральной ситуации (по крайней мере, с целым рядом других государств СНГ российские контакты в этой области сейчас не в пример более активны, плодотворны и «осязаемы»), – значимость и важность смоленской инициативы в части конкретного первого её шага несомненны.

Смоленская область граничит, как известно, с двумя областями Беларуси – Могилёвской и Витебской. И истинно добрососедские, если не сказать больше, взаимоотношения на всех уровнях, в том числе на «культурном фронте», здесь не то чтобы следствие каких-то административных указаний свыше, но одна из основополагающих черт самой местной ноосферы, социокультурная особенность края, где русские и белорусы испокон веку жили рядом, единым славянским миром. Потому песня «Две Руси – две сестры» (как бы ни относиться к её чисто музыкальным достоинствам) недаром звучит в качестве своеобразного неофициального гимна на проходящих с завидным постоянством совместных фольклорных праздниках и других «родственных» мероприятиях, иной раз выступая в качестве их названия-лозунга.

На «Ковчеге» данное произведение не исполнялось. Думается, не только по причине принадлежности всего происходящего иному «ведомству» изящных искусств, но и за счёт присутствия в фестивальном Положении момента соревновательности, то есть заранее предусмотренных призов, причём имеющих и денежный эквивалент. Можно спорить о том, насколько благотворно (или напротив) это сказывается на общей атмосфере театрального смотра, однако неизбежно возникающий в этом случае спортивный привкус заставляет, надо полагать, на время отставить чуть в сторону братские и сестринские чувства ради здоровой амбициозности, а также столь понятного стремления показать себя во всей красе.

Последнее удалось далеко не всем (хотя, разумеется, это с какой стороны взглянуть и что в понятие вкладывать). Тут возникает чрезвычайно важный, принципиальный для всякого фестиваля момент, связанный с отбором спектаклей, с критериями, с идеей, согласно которым формируется программа. В Смоленске по этой части пока не всё гладко: «пассажиры» первого «Ковчега» попали на него, главным образом, благодаря наработанным связям и с тем, «чем богаты». Но, с другой стороны, благодаря своего рода случайности выборки возникла не самая частая возможность воочию увидеть неотретушированный срез сиюминутного сценического «положения вещей» разом двух стран. И белорусский театр в этой ситуации, надо сказать, выглядел несколько предпочтительнее российского. Что отразилось и в вердикте жюри, которое – выдаю информацию «из первых рук» – выносило свои решения порой в жарких спорах, но которое, несмотря на свою преимущественно российскую принадлежность, колебалось по большей части в том, кого из белорусских участников следует отметить той или иной наградой.

Фестивалю, несмотря на все вполне извинительные шероховатости стартового явления, суждена (опять-таки на взгляд члена жюри, то есть персоны по определению максимально включённой в процесс и осведомлённой о многих нюансах) судьба оптимистическая. Потому что у него имеются все вышеназванные способствующие факторы. И поскольку у него есть настоящая хозяйка, лидер, душа – директор Смоленского драмтеатра Людмила Судовская, человек не только профессиональный, неравнодушный, активный, но к тому же ещё эффектная женщина (что для этого дела вещь немаловажная). Всё, что случилось этим июнем на смоленских подмостках, – плод её энергии и обаяния. А дальше, уж коли так явно ощущается в грибоедовских стенах и вокруг них потребность в таких встречах, в их регулярном характере, – дело за теми, кто может оказать необходимую финансовую поддержку. Слишком уж серьёзные перспективы и задачи вырисовываются у «Смоленского ковчега», у неформального сообщества российских и белорусских театров, которые – кто бы ни приезжал на будущие фестивали, из каких уголков Европы (а может быть, и не только её одной) ни собирался в «центральной её части» – всё равно будут здесь главными действующими лицами.

, Смоленск – Москва

Спектакль Витебского национального драматического театра им. Якуба Коласа «Домой» по пьесе белорусского драматурга Елены Поповой поразил острой театральной формой в соединении с обжигающим животрепещущим содержанием, рифмующим криминальный сюжет с экзистенциальным пафосом. Динамичная и хлёсткая сценическая фантазия, сочинённая художественным руководителем коллектива Виталием Барковским на тему эмиграции и духовных корней человека, стала наиболее ярким событием «Смоленского ковчега» и по праву удостоилась его гран-при.

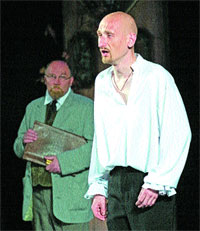

Герои А.Н. Островского предстали в двух фестивальных спектаклях. И каждый из них явил, как и должно, целую галерею запоминающихся актёрских образов, претендовавших на то, чтобы быть отмеченными. Но лучшими из них в итоге были признаны актриса Рязанского театра драмы Марина Мясникова, сыгравшая в «Дикарке», поставленной Жанной Виноградовой, и представитель Гомельского драматического театра Сергей Юревич, с блеском исполнивший роль Аполлона Мурзавецкого в «Волках и овцах» в постановке одного из патриархов белорусской режиссуры Валерия Раевского (на фото справа).

Хозяева смотра показали «Сирано де Бержерака». Не всё в этом достаточно дерзком прочтении знаменитой пьесы Э. Ростана удалось, но поощрительной наградой его создателям и участникам, и в первую очередь исполнителю заглавной роли Олегу Кузьмищеву, стал специальный приз жюри с формулировкой «За поиск в освоении сценического пространства романтической драмы».