Нечаянный этюд

Гости съезжались на дачу…

А.С. Пушкин

Я на даче один. Мне светло… Может быть, потому что вчера был звёздный дождь и звёзды падали чаще, чем яблоки, и таинственно не задевали в своём падении озабоченно снующие спутники. Хорошо было лежать посередине Млечного пути и заранее загадывать желания и всё равно успевать только охнуть и потом следить, как истаивает чиркающий след, который, наверно, оставался только на сетчатке глаза. Словно удваивая тишину, неслышно прилетала карамора – не то комар, не то паук-сенокосец на «журавлиных ногах» – и ощупывала невесомыми касаниями твоё лицо, словно слепая. И на минуту ты сам от этих касаний становился слепым и испуганно прогонял её. Проступала роса. Пора было в духоту хижины.

Я на даче один. Мне светло… Может быть, потому что вчера был звёздный дождь и звёзды падали чаще, чем яблоки, и таинственно не задевали в своём падении озабоченно снующие спутники. Хорошо было лежать посередине Млечного пути и заранее загадывать желания и всё равно успевать только охнуть и потом следить, как истаивает чиркающий след, который, наверно, оставался только на сетчатке глаза. Словно удваивая тишину, неслышно прилетала карамора – не то комар, не то паук-сенокосец на «журавлиных ногах» – и ощупывала невесомыми касаниями твоё лицо, словно слепая. И на минуту ты сам от этих касаний становился слепым и испуганно прогонял её. Проступала роса. Пора было в духоту хижины.

И можно было, открыв окно и не зажигая света, ещё долго слушать найденного накануне в старых пластинках Вертинского, неожиданно поражаясь раньше несознаваемому, а теперь вдруг такому очевидному в этих песенках, грассирующему приговору Серебряному веку с его мечтательными барышнями в «печальных» платьях, с его «комичными маэстро», играющими ненужную музыку, с его королями, преклоняющими «высокое колено» под ножом гильотины, и мальчиками, чьи «светлые подвиги» оказывались не нужны «бездарной стране».

Сияние звёзд и царственная немота ночи особенно подчёркивали эту ананасно-шампанскую игру времени, его синие подглазья и страусовые перья, его поручиков Голицыных и корнетов Оболенских, которые так и не поймут, как оказались в Галлиполи, Сербии, Тунисе и почему проиграли своим мужикам. Они будут донашивать эти свои грассирующие печали, вчерашние позы и тени, и перья по Харбинам, Константинополям и Парижам и ложиться под русские кресты и мраморы, на которых, как у дроздовцев на Сент-Женевьев де Буа, молодые фотографии глядят теперь из дали лет страницами старого усадебного альбома.

Когда время отъестся и пойдёт по кругу, на них явится мода, но они уже не встанут из-под крестов, чтобы остеречь нас от театрализации времени.

Ночь таинственно оказывалась на стороне трезвой истории и отчётливо отторгала и «пальцы, пахнущие ладаном», и «лиловых негров, подающих манто». Ничего не могло остаться от времени, кроме этих «песенок», а мы бы увидели, что революции просто ничего не оставалось делать, как прийти и погубить эту уже саму погубившую себя жизнь. И когда государь писал в дневнике беспомощное «кругом предательство», он мог распространить эту запись и на своих поэтов и актрис, поручиков с гитарами, нежных Сомовых и грубых Бурлюков. Мужество оставалось мужикам. Им отдавалась красная кровяная жизнь в обмен на «лебединые крылья» и венок белых роз на прекрасном клинке, пока эти розы и крылья не затягивались красным туманом. И не было виноватых.

Сияющая ночь равнодушно и грозно покрывает робко притихшую, подавленную величием неба землю, и хочется, чтобы все русские окна хоть редко, но все сразу открывались в эту слепящую бездну, чтобы нам лучше слушать наступающий день и не давать истории терять рассудок.

А сегодня я натыкаюсь на пластинку Арсения Тарковского, записанную в 1982 году. И тоже – от золотой ли тишины вечера, который, кажется, ещё не опомнился после вчерашней ночи, от ливня ли кузнечиков или комарино доносящегося от реки детского пения, тоже слушаю почти с испугом. И его «вечерний сизокрылый благословенный свет» уже, кажется, для того и встал за окном, чтобы каждая строка, каждое слово были озарены и просвечены этим вечером, повёрнуты к душе всей свежестью только что родившегося звука и смысла.

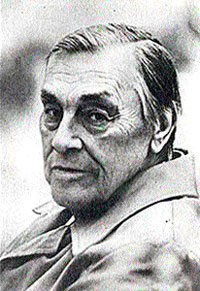

Двадцать пять лет назад я сидел у них с Татьяной Алексеевной в комнате Дома творчества в Переделкине, и как-то вчуже, будто со стороны, с восторгом и испугом слушал, как он бормочет строфу за строфой, записывая мне в тетрадь своё, так любимое мной, так жадно удерживающее жизнь стихотворение «Вот и лето прошло, словно и не бывало».

И вот он воскрес – этот глухой, ясный, обнажённый, скрытный, словно аккуратно застёгнутый голос. Тогда, глядя на его прекрасное, взрезанное глубокими морщинами, выкованное одиночеством лицо (Андрей был далеко и уже болел, а внук Миша ещё не мог понять, отчего дед плачет, вспоминая Сологуба), я думал только, как запомнить этот вечер и такой похожий на отца и остро отдельный, и тоже будто жадно вслушивающийся в отцовский голос портрет Андрея на столе. Как запомнить эту обёрнутую в себя интонацию всё длящегося стиха «Жизнь брала под крыло, берегла и спасала, мне и вправду везло. Только этого мало…». И не видел, не сознавал настоящего величия поэта, скрывшегося в одиноком старике. Великие – это всегда где-то там, в хрестоматиях, а не в кресле напротив.

И вот судьба в поучение мне, для позднего прозрения деликатно подкладывает пластинку в лучший час вечера, когда душа открыта вся до самого дальнего закоулка и вся повёрнута к Богу и слову. Так вот почему Сталкер в фильме его сына читал на пороге комнаты, где сбываются все желания, так и не переступив её порога, всё то же сбивающееся заклинание «Листьев не обожгло, веток не обломало... День промыт, как стекло, только этого мало».

И вот судьба в поучение мне, для позднего прозрения деликатно подкладывает пластинку в лучший час вечера, когда душа открыта вся до самого дальнего закоулка и вся повёрнута к Богу и слову. Так вот почему Сталкер в фильме его сына читал на пороге комнаты, где сбываются все желания, так и не переступив её порога, всё то же сбивающееся заклинание «Листьев не обожгло, веток не обломало... День промыт, как стекло, только этого мало».

Комнаты сбывающихся желаний всегда пусты. Сталкер Арсений Александрович знал это, как и сталкер Андрей, и нынешний сталкер Михаил Тарковский, дивный прозаик и профессиональный охотник, в своей Туруханской тайге, уже давно понявший, отчего дедушка плакал, вспоминая боготворимого в юности Сологуба, да вот уже навсегда опоздавший разделить с ним счастливое чувство невозвратности молодых дней. Ничего ни в какой заповедной комнате не сбудется, ибо всё сбылось по пути к ней в горькой, бедной, прекрасной, неповторимой жизни.

Вот почему, когда мы умираем,

Оказывается, что ни полслова

Не написали о себе самих,

И то, что прежде нам казалось нами,

Идёт по кругу

Спокойно, отчуждённо, вне сравнений,

И нас уже в себе не заключает.

Идёт по кругу, идёт, крутится жизнь, как эта нечаянная пластинка, с каждым оборотом как будто разворачивая его жизнь вспять – к аттической юности «босиком и в будённовском шлеме», когда молодая муза поэта не гнушалась гекзаметром. И что-то, значит, улавливала высоко верное в голоде 19-го года, если над гекзаметрами мальчика не смеялись матросы и платили за стихи чёрным хлебом войны и несчастья. Эта высокая, пророческая, страшно серьёзная нота сразу ставила поэзию Тарковского наособицу, требовала от обленившегося слуха издателей непривычного им напряжения – отчего первая его книга и вышла, когда поэту уже было за пятьдесят. И сейчас, может быть, по подсказке сада за окном, золотого вечера и своей старости я особенно понимаю, почему так настойчив у него образ Адама, крестившего мир, образ райского сада.

Я учился траве, раскрывая тетрадь,

И трава начинала как флейта звучать.

Я ловил соответствия звука и цвета,

И когда запевала свой гимн стрекоза,

Меж зелёных ладов проходя, как комета,

Я-то знал, что любая росинка – слеза.

Знал, что в каждой фасетке огромного ока,

В каждой радуге яркострекочущих крыл

Обитает горящее слово пророка,

И Адамову тайну я чудом открыл.

Он открыл её в птице и камне, стрекозе и «реснице репейника», в «седле кузнечика» и «олове луны». И оттого и «в слове «правда» мне виделась правда сама», ибо для него не было отвлечённых слов, а каждое впервые – только родившееся, ещё не разорвавшее пуповины с вещью и явлением, и потому поразительное в единственности и чуде. И уж совсем неожиданно ты видишь за каждым его словом и стихом не только задевшие сердце и тоже словно впервые увиденные день, свет, дерево, степь, любовь, ревность, смерть, одиночество, но таинственно – и всю мировую поэзию: от пророков до Пушкина. Словно сквозь слово светит Слово и каждое из них хранит все оттенки всех удивлений и повторений. И светит именно не книжное проступание поэзии (этого-то как раз в наш библиотечный век у всех через меру), а единство взгляда на мир, словно он видел его вместе с любимыми Сологубом, Баратынским, Тютчевым и употреблял именно то слово, которое в этот час истории и жизни, живи они в этот час, поставили бы они.

И, может быть, через эти стихи мы после долгой отвычки как следует вспомним и впервые поймём и великого и любимого поэтом Григория Сковороду, хотя поэт и говорит, что философ бежал сетей мира, а «я любил ячейки эти». Но в этом нет противоречия. Поэт учился у философа прямоте взгляда и прямоте речи и умению благословлять день и мир, уловленный сетью ума и сердца. Оттого в его строгой поэзии так хорошо всему земному – и брату дереву, и сестре степи, и даже беде и несчастью, которых не избежать (как просто говорит он о голоде и быте 20-х годов – «жили у себя, в аду», и ад этот звучит как обычное место прописки).

Для того чтобы сказать, как он: «Я призван к жизни кровью всех рождений», надобно принять в этом мире всё, и тогда ты можешь услышать поэта, поверить каждому его слову и пойти за ним, как он сам ходил за Сковородой и Овидием: «Соберите мой воск поутру, и подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться». Видите, как рядом – плакать и гордиться. Прими в жизни всё и пой. И тогда Бог услышит и примет тебя – «Пой, душа, тебя простят».

…Крутится пластинка, темнеет сад, проклёвываются первые звёзды. Глухо падают яблоки. Падают, как звёзды, – всегда неожиданно, никогда не увидишь, как отрываются от ветки. Кузнечики, не слышные за шумом дня, «включают громкость» и заполняют вечер.

«На всякий звук есть эхо на земле». Это знал Пушкин, знали Тютчев и Сковорода. Знает вся лучшая поэзия. Теперь знал, принимая эстафету, – он.

Звук – это сад Господень, сад жизни, святой Божий вопрос человеку, а эхо – ответ, поручаемый поэту, который слышит лучше нас, потому что не потерял райского слуха и помнит дорогу… домой, даже когда в минуту усталости перед ударами беспощадной судьбы вздохнёт, что «не светятся больше ночами два крыла у меня за плечами».

За плечами – вот и не видит. А для нас они сияют за ним как встарь, и отблеск невечернего райского света горит на них, как в годы, когда судьба ещё не шла по следу, «как сумасшедший с бритвою в руке».

…Похоже, сегодня опять будет прекрасная ночь.

ПСКОВ