В Москве завершился 7-й фестиваль симфонических оркестров мира

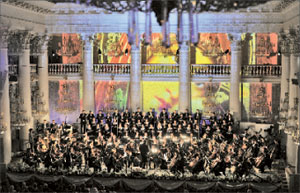

Вот уже седьмой год подряд, в начале июня, Колонный зал Дома союзов становится местом паломничества любителей оркестровой музыки – именно здесь в это время проходит фестиваль симфонических оркестров мира, организованный Ассоциацией симфонических и камерных оркестров России (АСКОР) во главе с Лолитой Сильвиан. Принцип формирования программы фестиваля, его участников остаётся неизменным все эти годы – это наряду с зарубежными коллективами обязательное участие двух отечественных оркестров, один из которых должен быть региональным. В этом году это был Ярославский академический симфонический оркестр под руководством Мурада Аннамамедова и Академический симфонический оркестр Московской филармонии Юрия Симонова. Вот с него-то и хочется начать отчёт о работе фестиваля, в первую очередь в силу уникальности проекта, в который оркестр был вовлечён.

Вот уже седьмой год подряд, в начале июня, Колонный зал Дома союзов становится местом паломничества любителей оркестровой музыки – именно здесь в это время проходит фестиваль симфонических оркестров мира, организованный Ассоциацией симфонических и камерных оркестров России (АСКОР) во главе с Лолитой Сильвиан. Принцип формирования программы фестиваля, его участников остаётся неизменным все эти годы – это наряду с зарубежными коллективами обязательное участие двух отечественных оркестров, один из которых должен быть региональным. В этом году это был Ярославский академический симфонический оркестр под руководством Мурада Аннамамедова и Академический симфонический оркестр Московской филармонии Юрия Симонова. Вот с него-то и хочется начать отчёт о работе фестиваля, в первую очередь в силу уникальности проекта, в который оркестр был вовлечён.

Речь идёт о последнем концерте фестиваля, как всегда, приуроченном к Дню России. На этот раз музыканты представили совершенно необычную программу – музыка гимнов России разных времён. Идея столь экзотического подхода принадлежит члену оргкомитета фестиваля, народному артисту России, режиссёру и прекрасному вокалисту-баритону Юрию Лаптеву. Как признавался сам Юрий Константинович, «когда эта идея меня посетила, я, будучи тогда чиновником (советником президента по культуре), с опаской к ней отнёсся, ибо мы, чиновники, – народ боязливый. А как только перестал быть чиновником, подумалось: а почему бы и нет?» Идею с энтузиазмом поддержали не только члены оргкомитета, но и дирижёр Юрий Симонов, и руководитель Свешниковского хора Борис Тевлин.

А работа предстояла поистине титаническая – нужно было не только отыскать в пыли архивов нотный материал, но и частично оркестровать его заново (что сделал завкафедрой композиции музыкальной Академии Гнесиных Кирилл Волков), а затем разучить совершенно незнакомый материал и убедительно его исполнить. Музыка даже для искушённого слушателя довольно необычная – произведения царей Ивана Грозного и Фёдора Алексеевича (старшего брата Петра I), который был ох как не прост. Просвещённый монарх своего времени, немало сделавший для реформ армии и образования за короткое время своего царствования, оказывается, писал и музыку. И его «Достойно есть» в переложении Ивана Гарднера и исполнении Свешниковского хора действительно слушалось очень достойно. Затем зрители услышали «Гром победы, раздавайся» поляка Осипа Козловского на стихи Державина – неофициальный русский гимн конца XVIII века (именно его насвистывал Троекуров в знаменитом «Дубровском» Пушкина) и уникальное произведение Бортнянского «Коль славен наш Господь», бывшее также неофициальным духовным гимном России. Качество этого произведения было столь высоко, что представители всех христианских конфессий, от староверов до протестантов, приняли его для исполнения на своих богослужениях. Особое место было отведено сочинениям, написанным для знаменательных исторических дат, – 1000-летию Росиии (Балакирев, симфоническая поэма «Русь»), коронации Николая II («Коронационная кантата» Глазунова со сложнейшей партией сопрано, сопоставимой с оперной арией, в исполнении Венеры Гимадиевой) и удивительно тонкая, красивейшая кантата Цезаря Кюи «В честь 300-летия дома Романовых». Ну и конечно же не обошлось без «Боже, Царя храни!» Алексея Львова. На смену ему пришёл «Гимн свободной России» Гречанинова-Бальмонта, написанный в дни Февральской революции 1914 года и долго звучавший в качестве заставки радио «Свобода». Затем пришло время советского периода – прозвучали проекты гимнов России и СССР, соответственно Прокофьева и Свиридова. Что же касается музыкальной стороны этих произведений, то гимн Свиридова очень похож на трудовые марши того времени, а гимну Прокофьева явно не хватило пафоса и широты, даже по сравнению с александровским. Наиболее остро это ощутилось во время исполнения последнего сочинения в концерте – увертюры Чайковского «1812 год», особенно уместной в нынешнем году, году 200-летия войны с Наполеоном. Оркестр и хор исполнили её с удивительным подъёмом, вдохновенно, мощно и торжественно. Впечатление усиливалось и от компьютерного коллажа икон, колоколов и салюта.

Кроме оркестра Московской филармонии, Россию представлял довольно крепкий Академический оркестр из Ярославля, исполнивший Пятые симфонии – Чайковского и Ашота Тертеряна.

Зарубежные оркестры на этот раз, как и обещала год назад Лолита Сильвиан, представляли Американский континент. По её словам, накоплен жирок за предыдущие годы, который и позволил нам осуществить это, отнюдь не дешёвое мероприятие. На нынешнем фестивале немного поменялся формат: каждому коллективу давалось два дня на выступления. И если Национальный оркестр Кубы, особенно в первый день, когда исполнялась музыка национальных композиторов, вызывал лёгкое недоумение – уж очень по-ресторанному звучали румбы и босса-новы кубинских музыкантов, то филармонический оркестр Боготы оставил очень приятное впечатление. Да это и неудивительно, если, как утверждает главный дирижёр оркестра Энрике Димекке, любимая музыка у колумбийской молодёжи – это Малер и Брукнер. Музыка национальных колумбийских композиторов, например, представляла собой своеобразный сплав Малера и Гершвина. От Малера у оркестра стройность и мистическая строгость звука, чёткость формы, а от Гершвина – терпкость гармоний, синкопы и свобода ритмики. Неудивительно, что 5-я симфония Малера, исполнявшаяся во второй день, была абсолютно органичным продолжением дня первого.

В качестве фестивального «тяжеловеса» был приглашён Хьюстонский симфонический оркестр из США – коллектив с богатейшими традициями и историей. Нынешний дирижёр Ханс Граф, прекрасно говорящий, между прочим, по-русски, пытается эти традиции сохранить и приумножить. Один из важнейших принципов существования оркестра – строжайшая творческая и административная дисциплина. Достаточно сказать, что новый материал в оркестре разучивается каждым участником индивидуально и не менее чем за три месяца до премьеры. Что же касается фестивальной программы, она оказалась очень неровной – так, Пражская симфония Моцарта звучала несколько тяжеловесно, да и при исполнении 9-й симфонии Брукнера не всегда хватало тонкости в проработке деталей. Зато 11-я симфония Шостаковича прозвучала просто блестяще – мощно, ярко и убедительно, абсолютно по-русски. Поневоле напрашивалось сравнение с «Атомным доктором» Джона Адамса, звучавшим в первом отделении второго дня. И хотя композитор делал переложение одноимённой оперы для оркестра и даже убрал одну часть, всё равно сочинение, написанное через 50 лет после Шостаковича, значительно уступает ему по мастерству, по крайней мере складывалось такое впечатление.

Куда направится фантазия организаторов и кого услышат зрители Колонного зала в следующем году? Поживём – увидим.

,